学校ブログ

今週の道徳授業の紹介

1月22日(月)の道徳の授業を紹介します。※1年生は25日(木)に行いました。

1年道徳「裏庭でのできごと」

◯内容項目…自主、自律、自由と責任

◯内容の概略

昼休みに健二は大輔と雄一に体育館の裏の「裏庭」でサッカーをやろうと誘われた。3人で裏庭へ行くと、一匹の猫が物置の軒下にある鳥の巣に侵入しようとしていた。雄一がボールを投げ、猫は逃げたがボールが物置の窓に当たりガラスが割れた。雄一が職員室へ報告しに行っている間、健二が蹴ったボールが、さっき割れた窓の隣の窓に当たってガラスが割れた。雄一が松尾先生と裏庭に戻り、事情を説明した。先生が戻った後、2枚目のガラスを健二が割ったことに雄一が憤慨した。放課後に健二は大輔に「いいか。俺を出し抜いて先生のところに行くなよ。俺の立場が悪くなるじゃないか。」と言われた。

健二は帰宅後、もやもやしていたが鏡に映る自分の姿を見て「僕は、僕自身はどうしたいんだろう…」と考えるうちに、ある決心をした。次の日、健二は学校に行くと雄一に「僕、やっぱり松尾先生のところへ行ってくるよ。」と言った。雄一が「おい。大輔は…。」と言ったが、健二は首を横に振ると職員室へ向かった。

◯教師の思い

自分の中にも弱い心が必ずあって、悩んだり迷ったりするが、「正しい」と考えることを選択できることが生き方としても素敵なのだということ。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・(健二が先生のところへ行ったのは)一回行こうとして大輔に行くなって言われたけど、正直に言った方が良いから行ったと思う。

・何を言われても自分の思ったことを通せること。

2年道徳「避難所にて」

◯内容項目…節度、節制

◯内容の概略

1995年の阪神・淡路大震災の時、私は家の近くの小学校へ避難していた。仲のよい新平と浩司とも連絡が取れ、一緒に過ごすようになった。避難先でのボランティア活動を見ていて「僕ら、こんなことしていてええんやろか。」と思うようになった。町でがれきを片付ける人々の中に、私の弟の純が高齢者に水を運ぶ姿があった。私たちはボランティア相談所へ行って「何か手伝えることはないですか。」と尋ね、次の日の朝に来るように言われた。

明朝、ペットボトルと弁当を届けた先のお年寄りから「ありがとう。助かるわ。地震のあと、体調を崩しとったんや。」と言われ、何かできないかと三人で相談し、避難所の掲示板に「長期間の避難所生活では健康が大切です。(以下略)」と貼り紙をした。阪神・淡路大震災の時に復興を願って作られた歌「しあわせ運べるように」のフレーズが私の耳に自然と浮かんできた。

ていた。

◯教師の思い

実際に能登半島地震で避難所生活を送っている人や、中学生の集団避難について、自身の生活や境遇についても考えながら、辛い思いをしている人たちの気持ちも考えつつ、今、自分ができることを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・被災地に行けないから、せめて募金等をして手助けをしたい。

・励まし合って声をかけたい、応援したい。

・災害に対する知識を深めて、自分が被災した時に活用できるようにする。

3年道徳「一冊のノート」

◯内容項目…家族愛、家庭生活の充実

◯内容の概略

僕は弟と、祖母が物忘れが激しくなり、我を張るようになったと会話していた。翌朝、僕の数学の問題集がなくなり、むっとして祖母に「しっかりしてよ、おばあちゃん。僕ら迷惑しているんだ。」と弟と一緒に祖母を非難した。ある日の学校帰りに祖母が季節外れの服装にエプロンを掛け、古くて大きな買い物籠を持った姿で歩いていて恥ずかしかった僕は、帰宅後に厳しい口調で「なんだよ、その変な格好は」と問い詰めた。

一週間後に捜し物をしていて、祖母が日記風に書き綴った一冊のノートを見つけた。自分の記憶へのもどかしさや不安や家族への感謝の気持ちが切々と書き込まれていた。「…記憶もだんだん弱くなり、今朝も孫に叱られました。…せめてあと5年、なんとか孫たちの面倒をみなければ。しっかりしろ。ばあさんや。」僕はいたたまれなくなって外へ出たが、庭で草取りをしている祖母がいて、黙って祖母と並んで草取りを始めた。「おばあちゃん、きれいになったね。」祖母はにっこりとうなずいた。

◯教師の思い

家族が幸せに暮らせるために、自分ができることを考えてほしかった。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・家族全員が過ごしやすい環境を作ることが大切だと思った。過ごしやすい環境とは、いつも通りの日常のこと。

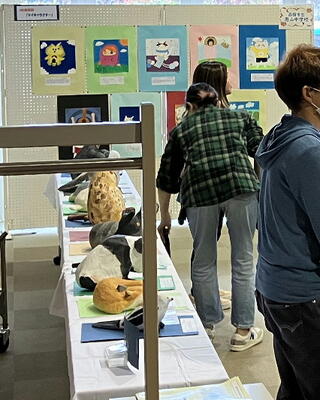

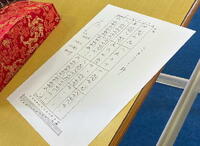

1,2年生の作品を紹介します。

2階廊下に、1年生の絵馬と2年生の家庭科作品が飾られています。

1年生の絵馬は、このブログの1月16日で紹介した学活の時間の「絵馬」づくりで取り組んだものが完成しました。1年生教室前の廊下壁面に、めいめいがデザインして願いを書いた絵馬を、十色神社(学級目標の十人十色から)と銘打った鳥居つきの大きな紙に貼り出してくれています。下の写真中の一番大きな絵馬には「今年は勉強する時間を増やして成績をよくしたい。家族協力して家のことをしっかりやる。」と書かれています。願いが叶うことを祈っています。

2年生は2学期の家庭科でウォールポケットづくりに取り組みました。青色を基調とした布にいろいろなデザインをのせています。後日持ち帰ったら、家で活用してください。

3学年がそろう最後の専門委員会・全校集会を行いました。

先週19日(金)に、3学年がそろう形での最後の専門委員会と、委員会内容を発表する全校集会が実施されました。

昼休みに2年生の委員長が集まって生徒会執行部と打合せ(左端の写真)を行い、6時間目に各専門委員会と全校集会が開かれました。委員会では最後の参加となる3年生から後輩へメッセージを述べる場面(中央の写真)もありました。全校集会では、一年の締めくくりとなる活動についてや、全体交流会(球技大会の予定)、普段の学校生活で気をつけてほしいことなどを各委員長が丁寧に発表してくれました。

次回は3月1日に専門委員会を予定していますが、3年生は受験直前のため、1・2年生のみで行います。

登校を1時間繰り下げました。

昨日21日(日)からの悪天候で、恵山中の周辺の積雪や恵山地区内の道路状況を考慮し、本日は登校時間を1時間繰り下げて9時過ぎからの登校としました。スクールバスの運行や生徒の送迎が心配でしたが、無事に9時過ぎに学校をスタートすることができました。

昨日はずっと吹雪が続き、ところどころ吹きだまりがあって車のハンドルを取られる道路状況でした。恵山中の敷地内も吹きだまりがあり、高いところで50cmほどの部分もありました。除雪の関係で、朝と帰りの送迎でご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

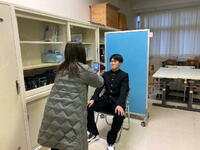

キャリア教育の様子(パート2)です。

12月8日に紹介しましたキャリア教育について、2回目の紹介です。

昨日18日(木)、1年生では「職業診断テスト」に取り組んでいました。よく「適性検査」と呼ばれますが、たくさんの種類があります。今回は自分の適性の目安として、クイズ的なものなど割と簡単にできるものを担任がGoogle Classroomに準備し、タブレット上で設問に答える形で行っていました。進路の決定には自分の強み・弱みを知っておくことが大事です。

また、3年生は受験が本格化しており、昨日は私立高校推薦入試、今日は高専推薦入試が行われています。昨日の3年生の総合的な学習の時間で面接練習を行っていました。「ノックして入室」などの所作、きちんとした座り方、落ち着いてゆっくり丁寧に話すなど、面接の場面では日常生活での動きと違う形になります。「◯◯高校を志望した理由」など、あらかじめ覚えておく内容もたくさんあります。回数を重ねてスムーズにできるよう頑張ってほしいと思います。

学習サポート5回目を行いました。

11月から2月にかけて8回実施する学習サポートの5回目を、昨日行いました。現在の日本の学校では、令和3年1月に出された中央教育審議会の答申に基づき、生徒が「個別最適な学び」を進められるよう、授業改善や学習環境の整備を行っています。本校でも「子供が自らの学習の状況を把握し,主体的に学習を調整することができる」ことの一環として、この学習サポートを実施しています。

昨日で5回目となりましたが、生徒は自分の学習状況に合わせて自習したり、下の数学の写真のようにサポートに入っている先生に質問して学習を行っています。時間と場を設定し、取り組む内容が分かっていれば、生徒は自分たちでどんどん学習を進めることができるということを、この学習サポートを見ていて実感しています。

2年生家庭科で幼児のおもちゃづくりに取り組みました。

家庭科の「幼児の生活と家族」の内容に関連して、2年生で幼児のおもちゃのひとつである「コロコロパズル」づくりに取り組んでいます。

立方体(サイコロの形)を4つ組み合わせ、それぞれの面に絵柄やイラストを描いて、立方体をパタパタ動かすと別の面の絵柄になるというものです。(説明が上手くなくて伝わらず、すみません。) 下の左端の写真でご想像ください。

それぞれ自分の好きな絵柄を、タブレットで検索したり、自分で考えて描いたりしながら、熱心に取り組んでいました。

3学期の授業がスタートしました。

実際は昨日から授業が始まっていますが、本日から通常通りの学校生活が再開しました。

1年生は学活の時間に、一人ひとりが「絵馬」づくりに取り組みました。色画用紙にめいめいが絵馬をデザインして願いを書いていました。完成した絵馬は神社に見立てた大きい紙(学級目標から名づけた「十色神社」)に貼り出す予定です。

2年生は保体の授業で体力テストに取り組みました。反復横とびや長座体前屈などに取り組んで記録をとっていました。

3年生は社会科で公民分野の社会保障制度について授業に取り組みました。授業におじゃました時はスウェーデンと日本の社会保障のちがいについて、考えを述べていました。

どの学年も和気藹々(わきあいあい)とした雰囲気で意欲的に取り組んでいる様子でした。

3学期始業式を行いました。

まずは1月1日の夕方に発生した石川県能登半島地震で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

本日の始業式で校長から「地震などの災害はいつ起こるか分からない。普段からの防災の意識を高めて、何ができるかを、中学生として、あらためて考えてほしい。」と話しました。別の土地で起こっている他人事ではなく、自分事として考えることが大事です。ご家庭でも、あらためて「防災でできることは何か」や「災害が起こった時にどうするか」をお話ししていただけると幸いです。

また、始業式では3名の生徒から「3学期へ向けて」の発表がありました。下記は発表の要約です。

↓

1年の三上さんは「2学期を振り返ると勉強と委員会の2つをがんばった。勉強のしかたを変え、覚えやすいように工夫し、苦手の英語も取り組めるようになった。委員会と学級委員は自分の役割を果たして頑張った。3学期は2学期よりも積極的に頑張りたい。」

2年の大瀧さんは「2学期で2つの変化があった。1つは自主勉強。勉強の見直しと工夫で複数の教科の成績が上がったので、3学期も工夫を考え、体力づくりもしながら頑張りたい。もう一つは学級委員、代議員になったこと。それぞれの仕事も頑張りたい。」

3年の成田さんは「冬休みに2つの努力をした。一つ目は学年末テストと受験勉強の両立を頑張り、1年生の内容から順に復習した。二つ目は規則正しい生活。しっかりメリハリをもち、決まった時間に寝起きすることを心がけた。すぐに入試があるので努力の成果を発揮したい。」

それぞれの内容に3学期に向けての具体的なことが盛り込まれていることに感心しました。今年度残りの登校日が50日を切りました。1年の締めくくりとしての時間を大事に過ごしてほしいと思います。

2学期終業式を行いました。

本日は2学期最後の登校日となり、3時間目に終業式と表彰を行いました。

まずは8月からの2学期を無事に終えることができ、生徒・保護者・地域など関係の皆様には心から感謝申し上げます。

5月に新型コロナの扱いが変わり、この2学期は3年ぶりにコロナ前までの「制限なし、計画通り」の通常の活動を行うことができました。酷暑だった夏、インフルエンザが流行した秋など心配なこともありましたが、恵祭をはじめとした行事や日常の学習活動などを「普通に」実施できるという喜びを、あらためてかみしめた2学期となりました。

終業式では3名の生徒から「2学期の振り返りと3学期へ向けて」の発表がありました。1年の成田さんは「2学期は落ち着いて過ごすことができた。9教科ある期末テスト、恵祭の意見発表など精一杯できて達成感があった。念願だった生徒会に入ったので、良い形で3学期を過ごしたい。」、2年の伴田さんは「恵祭の係がたくさんあったが良くできた。学年の発表は内容を聞きやすくしたりスライドを見やすく工夫ができた。学級レクではドッヂボールが楽しかった。3学期は3年生のために卒業式準備などを頑張りたい。」、3年の井上さんは「恵祭と英語暗唱の準備を夏休みからはじめ、大変だったが、上手くいき、やり遂げることができた。3学期は志望校合格へ向けて頑張りたい。」と反省と抱負を述べてくれました。(それぞれ内容の要約です。下の写真は発表の様子です。)

また終業式の後に書道表彰を行いました。2年の大瀧さんが第91回全国書画展覧会・書の部(主催:「筆の都」広島県熊野町全国書画展覧会運営委員会)に出品し、みごと「金賞」を受賞しました。

明日から20日間の冬休みに入ります。3年生は学年末テストの関係で1月11日から、1,2年生は1月15日から登校になります。年末年始をゆっくり過ごし、また元気な様子で登校してくれることを楽しみにしています。

1年生学級レクの様子+赤い羽根募金をお渡ししました

昨日21日(木)、1年生が学級レクリエーションを行いました。12月4日の本ブログで学級活動(12月1日実施)を紹介しましたが、その時の話し合いを基にバドミントン、ドッヂボール、トランプに取り組みました。バドミントンは部活動があることから、やはり決勝はバド部所属の2人でした。ドッヂボールは教員もチームに入りながら、柔らかいボールでケガに注意しながら楽しくできました。トランプは、ケガで参加できないメンバーのために予定を変更して行いました。企画立案はすべて生徒の手で行い、当日の写真撮影やマイクによるドッヂボールの実況も自分たちで担当していました。良い経験になったと思います。

同じく昨日21日(木)の午後4時に、社会福祉協議会の廣島さんが来校し、今月初めに生徒会が校内で行っていた募金活動であつまった9,034円が入った募金箱を、校長室でお渡ししました。生徒会長の松本さんが「地域の方々のためにお使い下さい」と話し、受け取った廣島さんが、「全国の困っている人や団体、そしてこの地域のためなど、広くこの募金を活かして行きたいと思います。ありがとうございました。」とお話し下さいました。あらためて募金に協力していただいた生徒、保護者の皆様に感謝申し上げます。※右端の写真は本校玄関ホールに掲示している、生徒会からのお礼です。数字は赤い羽根で形取っています。

道徳の授業の紹介

12月18日(月)の道徳の授業を紹介します。

1年道徳「オーロラ-光のカーテン-」

◯内容項目…感動、畏敬の念

◯内容の概略

旅行記者の吉沢博子さん著「カナダ オーロラ紀行」より。マイナス30度、40度の凍てついた空気を通して見る、現実離れして神秘的に思えるオーロラを求めて、毎年カナダ極北地方を訪れている。そんなある日の夜中12時頃、空の様子をチェックしていた一人が「出た!オーロラだ。」と叫び、転がるようにして外に飛び出した。上を見上げたとたん、上空から大きな光のカーテンが降り注いできて、息を飲み、驚きのあまり腰を抜かしそうになった。しかもオーロラはまたたく間に空全体に広がって、生きているもののようにダイナミックに動き始めた。10分くらいして興奮状態がおさまり、じっくりと観察する余裕が出てきて、雪の上の仰向けで大の字になって空を見上げた。体がフワッと浮き上がり、その光のかなた、宇宙に吸い込まれていくような不思議な感覚に包まれる。感動に包まれて夢を見ているような気分で空を見上げ続けていた。

◯教師の思い

この教材を通して自然から多くの恩恵を受けいることに気付かせたい。今回「オーロラ」と「五稜郭タワーの桜の景色」、「香雪園(紅葉)」、「恵山(山頂からの景色)」の写真から心に残ったものを1つ選び、理由を書かせ発表した。自然に対する畏敬の念を芽生えさせたい。

◯自然の素晴らしさについての生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・人間が作ったものでは感じられないきれいさや、優越感を味わうことができる。

・ゴミのポイ捨てや木の伐採などをせず、ありのままにすることで、心が落ち着ける場所になるから、大切にしていきたい。

2年道徳「門掃き(かどはき)」

◯内容項目…社会参画、公共の精神

◯内容の概略

京都には昔から「門掃き」といって、自分の家の前の道幅半分と、家の幅にお隣の分一尺(約30cm)くらいだけをきれいにするしきたりがある。けいすけ(僕)は母から門掃きを頼まれ、しぶしぶ玄関に向かう僕の背中に向けて母が「ちゃんとお隣さんとの境も掃くんやで! 挨拶もしてな!」と言った。

ほうきとちりとりを持って表に出ると、お隣の加藤さんが、うちとの境目を30cmほど超えて丁寧な手つきで掃いている。まるで自分の家の掃除であるかのように真心込めて掃いてくれていて、しかもけっして30cmよりこちらに入って掃除をしない。そして不思議なことにお向かいさんとの道幅半分を超えて、家の前まで2軒分の掃除を続けた。

掃除を終えた僕は母に2つの気になることを聞いた。「(30cmを超えないのは)自分のことが自分でできへんと思われたいんか。『侵さず、侵されず』それが京都の親切心や。」僕はさらに「でも、お向かいさんとこは掃いてはったよ。あれはなんで。」と聞くと「お向かいさんは先週から入院したはる。そんなときは境目を超えて助けるのも門掃きや。」 僕は、次の門掃きのときはいろんなことに気がつくようになろう、心にそう感じていた。

◯教師の思い

京都のしきたりである「門掃き」について理解することを通して、身近にある「おもいやり」について考えてほしい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・(門掃きする理由は?)自分のお隣の人も気持ちよく過ごすことができ、そしてお隣との関わり合いも生まれるから。

・(身近にできる目配り、心配り)ゴミが落ちていたら拾う。困っている人がいたら自分ができる範囲で手伝いをする。忘れ物をしている人がいたら貸す。挨拶する。席などを譲る。敬語で話す。お辞儀をする。

3年道徳「町内会デビュー」

◯内容項目…自主、自律、自由と責任

◯内容の概略

クマの出現に備えて町内会で共同作業で町と山との境の草刈りと掃除をすることになり、各家庭から一人参加するきまりで、母は明(僕)に「中川家代表でお願いね。」と言われた。「僕はまだ中学生だよ。」と言うと「もう中学生だから大丈夫。皆さん、面倒みてくださるから。明の町内会デビューね。」

日曜日が来て明はしぶしぶ腰を上げた。集合場所へ行くと「おっ、中川くんの息子だな、ご苦労さん。」と言われ、あれよあれよという間に明は中川家の代表だという紹介をされ、周りを笑顔で囲まれた。周りから声をかけられ褒められながら草刈りをした。また、刈り取った草に足を取られている人がいたので、進んで散らばっている草や枝を集めて運んだ。「やあ、よく気がついたなあ。助かるよ。」作業が終了し町内会長がお礼の挨拶で「今回は初めての参加の方もおられました。クマとの出会いはいりませんが、こういう出会いは歓迎です。」参加者から拍手が起き、さらに帰りがけに「明くん、今日は来てくれてありがとう。」「こっちまで元気になれるよ。中川家代表、お疲れ様。」と声をかけられ、なんだか大人になったような気がした。翌朝、通学の途中で明はあちこちから声をかけられた。朗らかな声でそれに応えながら学校へ向かった。

◯教師の思い

自分の意志で行動することの大切さを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・周りのことを考え動くことで、周りが幸せになると思った。

・言われて動くのではなく、自分で気付くことが大切だと思った。

ICT活用と協働的な学びについて

令和3年4月に函館市の学校に一人一台端末(クロームブック)が配備されてから3年半余りが経ち、すっかり「学習の道具」としてのICT活用が浸透しています。本校の教職員による校内研究では、ICTの活用を取り入れた授業づくりを通して、生徒の主体的・協働的な学びを目指した取り組みを行っています。本ブログでも「授業交流」でいくつか紹介しました。日頃から生徒も教職員も普通にタブレットや大型ディスプレイを使って発表したり話し合いをしたりしています。

先週14日(木)には、3年生の国語で、ちょっと長い小説(魯迅の「故郷」)をわかりやすくまとめるために、個々の生徒がグーグルのジャムボードという機能を使ってキーワードや写真で説明を作成し、発表していました。発表の際も個人のタブレットからキャストという機能で大型ディスプレイへ画面を送り、その表示と言葉で説明を行う協働的な学びに取り組みました。(左端と中央の写真) 右端の写真は教師がさらに別の生徒の発表について解説しているところです。

同じ日の1年生総合では、進路学習の一環で函館市内の高校調べに取り組みました。教師がグーグルのクラスルームという機能を使って調べる内容を提示・説明し(左の写真)、担当別のグループになってタブレットで調べ学習=協働的な学び(右の写真)に入ったところです。どんなまとめになるのか楽しみです。

年末年始の飾りづくりと大掃除の様子です。

令和5年(卯年、2023年)も、残すところ2週間あまりとなりました。本校でも2年S組でクリスマス飾り(サンタクロースのマトリョーシカ)とお正月リースづくり、2年A組では大掃除(学期末の清掃強化週間の一環)を行いました。

サンタクロースのマトリョーシカは厚紙にプリントした型を切り抜き、大・中・小の立体人形を組み立てていました。大を開けると中、中を開けると小のように「入れ子構造」になっています。また、お正月リースは学校裏に自生するツタを何重にも巻いて、そこにトドマツの枝や松ぼっくり、正月飾りをつけて世界で一つのオリジナルリースを作っています。どんなできあがりになるのか楽しみです。

2年A組では、本日、教室内を全員でていねいに掃除していました。窓磨き、掃除機かけ、流し掃除、大型ディスプレイの掃除など、普段の清掃でやらない箇所をきれいにしてくれていました。最近は年末に大掃除をする家の割合は半数以下で、12月に入ってから分割して順番に掃除をするスタイルが多いそうです。本校でも人数の関係で終業式に一斉に清掃はせず、清掃強化週間(18日~22日)で校内を計画的にきれいにする予定です。

道徳の授業の紹介

12月11日(月)に行われた道徳の授業を紹介します。

1年道徳「自分だけ『余り』になってしまう……」

◯内容項目…相互理解、寛容

◯内容の概略

作家の重松清がウェブに寄せられた10代(小中高校生)の悩みに答える形式の内容。

中2女子の好美さんの相談「クラス替えで2人の親友と離れ、調べ学習などで2人の組を作る時に私が余る。1人だけ余った時に恥ずかしくて寂しい。みんなは優しくていい人たちだけど特別に仲が良いわけではないので無理に『組に入れて』と言いたくない。」

重松氏の答え。「自分が中学2年の時、7人で遊園地に行ってボート(2人乗り)に乗った時、自分はパートナーをキープしていたが1人が余ってしまった。その1人は岸辺のベンチに座って、ずっと自分たちに手を振ったりしていた。その1人を見てすごく『負けた感』を覚えた。『あいつのほうがぜんぜん大人だ。』って思った。クラスで余ったりするような体験をいっぱいして、みんなが大人になっていく。『ひとり』は不安定な状態だけど、現実にはどうしようもなくそうなってしまうこともある、と分かっておくのは良いこと。みんなで『余りの一人』を分かち合うようになれれば良いのになあ、って思う。『あ、そうだった、そうだよね。』って言ってくれる人もいるかもしれないよ。」

◯教師の思い

日常学校生活の中でありがちな人間に関係について、客観的な目を持って考えさせたい。「一人になる」ことへの共感や支えたりする気持ちを分かち合ったり、「一人になる」準備時期であったりすることを、自分自身の経験や思いを含めて話し合わせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・「一人になる」ことについて重松さんは、すごく寂しく、それが悪化するといじめにつながると言っている。

・お互いが認め合って生きていくために、一人ひとりが恥ずかしくないという意識を、みんなで持つことが大切だと思った。

2年道徳「コトコの涙」

◯内容項目…相互理解、寛容

◯内容の概略

中2で花園コトコが老人ホームへボランティアに通っていたある日、同じ部活(魚部)の5人と一緒に老人ホームのホールに作った魚が入った水槽の除幕式を開いた。そんな中、一人背を向け中庭を見つめる入所者の笹岡修三さんに「さあ、みんなと一緒に見ようね。おじーちゃん。」と声をかけた時、同じボランティアのマサシから「ばかっ!修三じいさんは赤ん坊じゃねーんだ!大工の棟梁だぞ!」と叱られた。

その後、コトコが園長の田島に「コトコちゃんは一所懸命にやってる。でも気をつけなきゃならないのは、老人が自由に動けなくなって子どものようになっていくのは、何十年も生きぬいていた立派な老人たちの姿で、意地もあればプライドもあるってこと。私たちがよかれとしていることが、そのままあの人たちの望みではないということ。私もマサシくんに気づかされた。一年もしゃべっていない笹岡さんに、私もどうしてあげたら良いかとばっかり考えていた。」と言われる。コトコは田島の言葉をかみしめ、こぼれる涙はしばらく止まることがなかった。

◯教師の思い

一見、赤ちゃんに返ってしまったようなお年寄りにも一生懸命に生きてきた人生があり、だんだん記憶を無くいていくからといって、それは消えるものではないこと。だから“人の尊厳”を大切にしなければならないし、そのために相手を理解しようと努めることが大切だということ。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・(マサシがコトコをどなったのはなぜだろう?)笹岡さんの心を無理やりに開かせようとするのでなく、自分の意志で開かせてあげてほしいと思ったから。

・(須藤先生が涙が出そうになった理由は?)コトコの気遣いや優しさ、マサシがコトコに「やめろ。」と言った優しさに感動したから。

※諸事情により、2年生の写真を撮影できませんでした。ご了承ください。

3年道徳「塩むすび」

◯内容項目…思いやり、感謝

◯内容の概略

東日本大震災から2か月、私は祖母、母と三人で避難所生活をしていた。転校先の学校に通う少し前に母に促されて食事係を担当することになった。片付けだけでもめんどうと思っていて、食事係になってもどう動いて良いか分からず、母に当たっていた。食事係の2日目、調理場では最近残菜が目立ってきたことが話題になった。「明日の朝は塩むすびとみそ汁を出しましょうよ」ということになった。私は心の中では賛成しかねたが、翌朝は当番みんなで塩むすびを握った。私も手を真っ赤にして握った。驚いたことに、おにぎりにしたら子どもや大人が自分から取りに来たりおかわりをする人も増えてきた。また私は、目に見えないところでのおばさんたちの気配りに気づいた。自分の知らなかった世界で、初めて考えさせられたことがあった。新しい学校への不安はあるが、食事係で新しい世界を知った私のように、やってみなければ分からないことだってあるはずだ。温かい塩むすびを作った日以来、朝の残菜はほとんどなくなった。

◯教師の思い

「本当の意味の思いやり」とは何か?私たちを支えてくれている人の思いやりに、どのように応えていけばよいのだろうか。思いやりにはいろいろな形があることと、とても大事で、今、自分たちを支えてくれている人(保護者)に、どういう思いやりを返していけばよいのかを考えさせたい。

◯「本当の意味の思いやりとは?」についての生徒の考え(一部の抜粋です)

・誰かのためを思って行動すること。

・支えてくれた人に恩返しをする。

・感謝の気持ちをもつ。

・自分から進んで人のために行動すること。

・人のことを思って行動する。

2年S組で紙漉きを行っています。

泉さんと岩村さんの2人で、牛乳パックから手作りの紙を「紙漉き」の技術を使って作成中です。手順(概要)は、牛乳パックと水、色の紙テープをジューサーで混ぜて溶かし、簀桁(紙すき枠とすだれ)に流して漉き、アイロンで成形し、窓際に置いて乾燥させます。最後の写真にあるカラフルな紙は、色の紙テープでついた色です。和紙のような少し凹凸のついた柔らかい感触に仕上がっていました。私が見に行った日は、既に2~3回目の作業だったこともあり、2人とも実に手際よく作業をしていました。完成した紙は年賀状用に使う予定ということです。

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました。

先週1週間、本校で赤い羽根共同募金に取り組み、生徒と教職員合わせて8,034円の募金が寄せられました。赤い羽根共同募金の趣旨は「この町で集まった募金は、この町の困ったことのために使われます。子育て支援や高齢者の配食支援に使われたり、災害支援や地域の見守りパトロールなど、支援する人をサポートする資金として使われています。」と赤い羽根共同募金ホームページに書かれています。毎年12月1日から始まる「歳末たすけあい運動」も共同募金の一環です。

善意を寄せていただいた皆様、ありがとうございました。(写真は12月8日に生徒会の岩村さん、成田さんが職員室へ募金のお願いに来た様子です。)

キャリア教育の様子です。

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育が「キャリア教育」です。(文科省HPより引用)

本校でもキャリア教育として総合的な学習の時間で「進路学習」や「キャリアパスポート作成」などに取り組んでいます。昨日の総合的な学習の時間では、1年生は進学に当たっての「内申点ランク」などについての学習、3年生では先日の本ブログで紹介した入試の面接について、生徒同士の面接練習を行っていました。また、2・3年生は放課後学習会も行っており、特に3年生は進路に向けた学習会(希望制)を定期的に実施しています。(下の写真は3年生の放課後学習会の様子です。)

なお、二段目右端の写真は、願書用写真撮影の様子です。今年から高専や市内の私立高校の一部でインターネットを利用するWeb出願が始まるため、写真のデータを家庭からインターネットで提出する形となります。「紙の願書に丁寧に手書きをし、学校で添削して、紙の写真を貼り付ける」という形は数年後にはなくなるかもしれません。

学習サポート3回目の様子です。

昨日6日(水)に3回目となる学習サポートを行いました。今回はそれぞれの担当に様子や内容をコメントしてもらいましたので、写真とともにご覧ください。

漢字のドリルと国語のワークに集中して取り組んでいました。

単元テストに向けた学習やまとめの問題に50分間ノンストップで取り組みました。分からないところを質問し、一つ一つ丁寧に学習していました。

1年生は地理、2年生は歴史、3年生は公民のワークにそれぞれ取り組みました。中には授業より集中して黙々と取り組む生徒もいました。

1,2年生は冬休み明けのテストに向けた勉強、3年生は学年末テストの範囲のワークに取り組みました。圧力の計算問題についての質問もありました。

来週のWord testに向けた勉強に取り組みました。発音や品詞についての質問があったり、生徒同士で確かめあったりアドバイスする様子がありました。

生徒玄関前に掲示してある学習サポートの各教科名簿を、生徒が確認します。

3年生美術で篆刻(てんこく)を制作しています。

3年生の美術で、現在、篆刻(木・石などの材料に、印として文字をほりつけること。印刻。多く、篆書体の文字が用いられたところからいう。←国語辞典より)に取り組んでいます。印字は自分の名前のデザイン、さらに持つ部分もいろいろな形で彫っています。授業におじゃましましたが、全員、集中して黙々と石を「シャッ、シャッ」と彫っていました。作品を2つ撮影しましたが、上の方はご覧の通り井上さんです。下の方はわかりますか?

正解は伊藤妃奈さんです

三者・二者懇談にお越しいただき、ありがとうございました。

11月29日(水)から本日まで、3年生は生徒・保護者・担任の三者懇談、1・2年生は保護者・担任の二者懇談を行いました。保護者の皆様には、お忙しい中、ご都合をあわせてご来校いただき、ありがとうございました。

本校では4月末、9月初めにそれぞれ二者懇談を行い、今回の3回目の懇談が最終となります。授業参観や行事の際は生徒の様子や取り組みの成果をご覧いただき、懇談では個々の生徒について学校生活の様子や家庭生活の様子、学校への要望など具体的な情報交流・情報共有をしています。保護者と学校との重要な連携の場と考えています。

特に3年生の三者懇談では、生徒本人の進路決定と自己実現に向けて、保護者と教師が支えていくことの大切な話し合いの場となります。具体的な卒業後の進路の話にはなりますが、高校に限らず、その先の「人生の進路」を見据えた進路決定と自己実現のための有意義な時間となれば幸いです。懇談は終了しましたが、今後もお気づきの点やご不明の点がございましたら、いつでもご連絡いただきますようお願いいたします。

※写真は1年生の二者懇談の様子です。

1日(金)学級活動の様子です。

先週の金曜日1時間目は全学年が学級活動の時間でした。

1年生は学級レクリエーションの話し合い

2年生は写真ではトランプに見えますが「ito(イト)」という「価値観を合わせるゲーム」(→ゲームの解説リンクhttps://arclightgames.jp/product/ito/)

3年生は「今年の漢字(日本漢字能力検定協会主催、12月12日に京都清水寺で発表予定)」の予想

2Sはパズルゲームなど

にそれぞれ取り組んでいました。

※学級活動は「特別活動」の一つで、学習指導要領では「学級や学校での生活をよりよくするための課題を見いだし,解決するために話し合い,合意形成し,役割を分担して協力して実践したり,学級での話合いを生かして自己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定して,実践したりすることに自主的,実践的に取り組む」とされています。この学級活動と生徒会活動、学校行事の3つを「特別活動」と呼んでいます。学級活動では広範囲な活動ができるため、各学年で目標に沿って工夫を凝らしたさまざまな活動を行っています。

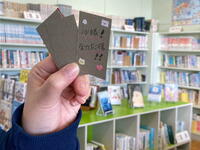

図書室での手作りお守り製作について

10月25日の本ブログでお伝えした、3年生の受験のために1,2年生の有志が取り組んでいる手作りお守り製作が、そろそろ完成に近づいています。学校司書・三吉さんの呼びかけで、のべ14~15人の1,2年生が作ってくれました。今日の昼休みには2年生の泉さんが三吉さんのアドバイスを受けていました。

1年生家庭科 授業交流の様子です。

昨日29日(水)に、三浦教諭による1年生家庭科の授業交流が行われました。現在、「生活を豊かにするための布を用いた製作」で文庫本カバーづくりを進めています。黒地の布を裁断、裁縫し、いろいろな色のアイロンプリント布をつかってデザインして貼り付ける製作の中で、昨日は「なみ縫い」と「図案づくり」に取り組みました。生徒が家で裁縫をするということは、ほぼ経験がないかと思います(ボタン付けくらいは経験があってほしいですが・・・)が、小学校でも授業で取り組んでいるせいか、なみ縫い、玉留めは三浦教諭の指導のもと、ゆっくりですが全員がまずまずの出来でした。図案はタブレットでネット検索しながら紙に描いていました。それぞれの「世界に一つだけの文庫本カバー」完成が楽しみです。

授業交流は今回の家庭科がラストとなりました。この後、それぞれの授業交流の内容を整理し、校内での授業改善の取り組みを進めていきます。

3年生 進路(面接)について取り組んでいる様子です。

本日から三者・二者懇談が始まりました。3年生は進路決定へ向けての話し合いとなります。関連して、昨日、3年生が「面接の手引き」に記入している場面がありましたので紹介します。高校によっては入試で面接を実施する学校があります。高校入試に限らず、これからの進路(職業選択など)の場面では、入社試験やアルバイトなど面接を受ける機会が少なからずあります。面接の場では志望の動機だけでなく、自分をいかにアピールするかなど、多岐にわたる準備が必要です。また、中学生という段階では、高校入試で初めて「面接」を体験することがほとんどです。本校を含めてほとんどの中学校では「受験」だけでなく将来を見据えて、面接に関わる指導や助言を行っています。

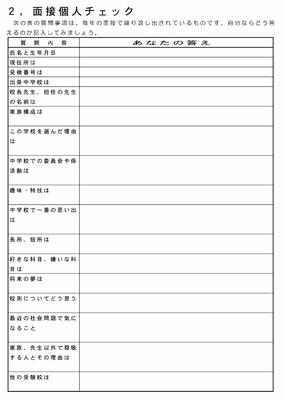

昨日の3年生は下にある「面接個人チェック」に記入していました。面接官に聞かれた時の自分の回答を記入します。これを基に担任と学年団で添削をし、礼儀作法を含めて面接練習を行っていきます。

3年生保健体育 授業交流の様子です。

昨日27日(月)に坂井教諭による3年生保健体育の授業交流を行いました。先日のブログで紹介した「1人1授業公開」の一環です。本校では校内研究として研究テーマ「主体的・協働的な学びを目指した授業づくり~ICTの活用を取り入れた授業づくりを通して~」のもと、授業改善の取り組みを行っています。生徒が主体的に学ぶ、周りと協働して学ぶためにICTを効果的に活用する授業を通して、教職員の授業力向上と生徒の学力向上を図ろうとしています。

昨日の保健体育(マット運動)では、左端の写真のように前時にタブレットで録画した自分の演技を振り返り、連続技(倒立前転やハンドスプリングなど)の発表に向けて技の完成度を高めるための練習に取り組みました。中央の写真は坂井教諭が生徒へアドバイスする様子、右端はお互いの演技をタブレットで録画し、次の時間へつなげている様子です。3年生は自分で練習内容を考え、お互いに良い演技を讃えたりアドバイスしながら練習に取り組んでいました。

小中連携 授業研究会を行いました。

11月24日(金)に、えさん小学校との小中連携事業の一環で本校を会場に授業研究会を行いました。11月15日(水)に、えさん小学校で行われた研究会の第2弾として、函館市教育委員会の馬場指導主事、えさん小学校の長浦校長先生をはじめとした先生方、恵山教育事務所の木戸所長が来校し、1年生国語の髙橋教諭の授業を公開する研究会でした。

1年生国語では「来年度の生徒会テーマについて、話題や展開を捉えながら話し合い、グループの考えをまとめよう」という課題で授業を行いました。生徒は2つのグループに分かれ、タブレットの音声入力機能などを使って話し合う「協働的な学び」に取り組みました。授業後は小中の先生方が4つのグループに分かれ、子どもたちの様子や授業内容などについて活発に意見を交流し、グループごとに発表を行って全体で共有しました。

また、1S組では立花教諭が初任段階1年目の授業研修として英語の授業(want to~の表現)を行い、馬場指導主事のアドバイスを受けました。

現在、本校では「1人1授業公開」を進めており、お互いに授業を公開し合って意見を交流する授業改善に全員が取り組んでいます。また校内だけでなく教育委員会指導主事やえさん小学校の先生方など外部からの意見やアドバイスをいただきながら、学校全体で「教員の授業力向上」に取り組んでいます。

学習サポート(2回目)を行いました。

11月22日(水)6時間目に2回目となる学習サポートを実施しました。5カ所(国、社、数、理、英)を見て回りましたが、どの教室でも生徒が集中して学習に取り組んでいる様子がうかがえました。家に帰るとゲームやSNSなどに時間を使うこともあるようですが、学校ではそうした誘惑物もなく、ある意味「やらざるを得ない」状況で学習に取り組むことができています。12月は6日(水)、20日(水)の2回を予定しています。

恵山地区文化祭へ出品した美術作品です。

10月28日(土)の恵山地区文化祭で会場に展示した美術作品が、現在、本校美術室前の廊下に展示されています。以前紹介した3年生「箏」の発表のブログで写真を載せましたが、観客の陰で見えにくかったため、あらためて写真で紹介します。1年生は「マイキャラクター」、2年生は「張り子」、3年生は「自画像」です。

バドミントン新人戦に1年生3名が出場しました。

11月18日(土)に函館アリーナで行われた「第40回道南中学校新人バドミントン大会」に、1年生の岩村さん、手代森さん、二本柳さんの3名が出場しました。6~7月に行われる中体連大会は函館市内の参加者ですが、今回の新人戦は函館市、渡島、檜山の全域から約250名が参加していました。3名とも日頃の練習の成果を発揮してくれましたが、惜敗しました。関係保護者の皆様には、当日の選手の送迎、応援をありがとうございました。

現在本校の部活動はバドミントン部だけとなり、中体連大会で3年生が引退後、夏に2年生1名が転校してからは1年生3名のみの活動となっています。少ない人数ですが、今回の大会の結果を反省として活かし、今後も練習に励んでほしいと思います。

避難訓練(地震)を実施しました。

11月15日(水)に地震を想定した避難訓練を実施しました。

今回は、よりリアルな避難のため、生徒へは予告せず、3時間目開始直前の休み時間に「抜き打ち」の形で行いました。生徒は落ち着いて行動できましたが、残念ながら緊迫感がなく、私語をしながら避難する様子だったため、いったん教室へ戻して反省点を確認の上、再度行いました。

本校は間近に恵山があり、海と陸が近い地域でもあるため、防災意識については他の地域よりもより確実に高める必要があります。教師側も避難訓練の意識付けについて反省し、今後の「もしも」に十分に備えていきたいと思います。

小中学校連携で、えさん小学校授業研究に本校職員が参加しました。

えさん小、恵山中の「小中連携」は平成24年度からスタートし、今年で12年目を数えます。小学校1校、中学校1校で同じ恵山地区の子どもたちが9年間の義務教育を過ごすにあたり、お互いに連携してさまざまな取組を行ってきています。

今年度は7月に全国学力学習状況調査に関わる合同研修会を行い、11月にお互いの学校を訪問し合って授業研究会を行っています。11月15日(水)には、えさん小学校を会場として、つつじ保育園、えさん小学校、恵山中学校の教職員が一堂に会し、「幼保小連携および小中連携」の一環として5年生算数の授業を参観しました。三角形の面積についての授業で、子どもたちはタブレットを駆使して考えたり発表するなど、とても良く頑張っていました。授業後は研究内容の説明とグループ協議を行いました。研究授業について協議することを通して、恵山地区の子どもたちの状況や課題について意見を交流しました。今後はそれぞれの園と学校で、今回の協議の成果を活かした教育活動を推進していきます。

2年生美術で「木彫スマホスタンド」づくりに取り組んでいます。

2年生美術では、15cm✕10cmの木の板でのスマホスタンドを制作中です。デザインは自分で使う場合は自分の好きなデザインを、誰かにプレゼントする場合は相手に合わせたデザインを考え、さまざまな技法を使って立体的なデザインを彫っていきます。

まだ始まって数時間目のため、タブレットでネット検索しながらデザインを考えていたり、彫る前に紙にデザインを描いていたり、実際に彫り始めていたりと、それぞれの段階での作業風景でした。「世界に一つだけのスマホスタンド」の完成が楽しみです。

授業参観、学級懇談、進路説明会を行いました。

11月10日(金)に授業参観、学級懇談(1,2年)、進路説明会(3年)を行いました。保護者の皆様には時節柄、何かとお忙しい中にもかかわらず、ご来校いただき、子どもたちの様子や学校の教育活動についてのご意見等を賜り、誠にありがとうございました。

1年生は数学、2年生は英語、3年生は保健体育の授業において、それぞれ子どもたちが学習課題に一生懸命取り組む姿をご覧いただきました。また、1・2年学級懇談では子どもたちの様子や学校での取組についての情報交流や意見交換が活発に行われました。3年生は今後3月までの進路決定に向けての説明会を行い、進路決定の心構えや手続き、スケジュール等について担任から説明がありました。

また、当日は昼休みの時間帯から図書室を保護者の皆様へも開放し、図書室の様子や本をご覧いただきました。

道徳の授業の紹介

11月6日(月)、7日(火)に行われた道徳の授業を紹介します。

1年道徳「あふれる愛」

◯内容項目…自然愛護

◯内容の概略

栃木県足利市の植物園「あしかがフラワーパーク」にある樹齢約150年、千平方メートルにおよぶ大きな藤の木を別の場所から移植することに関わった樹木医の塚本こなみさん。樹木医の資格制度を知って資格を取り、1994年に大藤の移植を依頼された。「常識を超えている。」と言われるなか、「大丈夫。この木はとっても元気。移植はきっと成功します。」と確信し、2年がかりの計画を進めた。いびつに変形している幹をギプスで固定するなどの工夫で1996年に移植し、2か月後に大藤は見事な花を咲かせ、藤棚も元の大きさを遙かに超えるまでになった。

塚本さんは子どもたちに「人は『自然を守ろう。』と言いますが、人間も自然の一部なのです。自然の恵みをもらって、私たちは生かしていただいている、そう思うのです。」とよく話している。樹木医としてたどり着いた自然への畏敬の思いを多くの人々に伝えていくことが自分の使命だと考えている。

◯教師の思い

大きな藤木を移植させた樹木医の塚本こなみさんの、自然に対する考えや思いを通し、自然の人間の在り方を考えさせたい。自然破壊が進む現在、自然と人間が共生するために自分たちができることを実践しようとする態度を育みたい。

◯教師の見取りと生徒の考え、感想

・導入部で「自然に囲まれている、自然を感じる」というイメージを膨らませる中で、恵山の山、海、植物、動物、魚などと地元の具体物を生徒が発表した。

・自然で採れた食糧や資源のおかげで生きていけるということ。

・(木の)声は聞こえないが聞こうとする大切さ。

・人間は自然のおかげで生きている。(良い関係)

2年道徳「初心」

◯内容項目…希望と勇気、克己と強い意志

◯内容の概略

2016年夏のリオデジャネイロオリンピックで柔道男子7階級すべてでメダルを獲得した井上康生監督のお話。「お父さん、僕は柔道をするために生まれてきたと思う。柔道で世界一になりたい。」と小さいころから柔道を始め、小・中・高・大と優勝を重ね日本一になった。ところが大学2年のある大会で初戦敗退。その後も結果が出ない日々が続く中、さらに突然、母が亡くなったとの知らせ。父から手渡された母からの手紙には「すべて初心に返って頑張ってください。」の一行。この母の言葉を胸に初心に返って練習で様々な方法と試し、2000年のシドニーオリンピックで金メダルを獲得した。

表彰台でメダルをかけられたあと、母の遺影を高々と掲げた。大切なことを教えてくれた母への恩返しだった。

◯教師の思い

「初心」に返るとは、どんな気持ちになることなのか、どんなことが大切なのだろうかということを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・最初の気持ちを忘れない。

・基本に返る。

・一度決めたことを最後までやり抜く。

3年道徳「風景開眼(ふうけい かいげん)」

◯内容項目…感動、畏敬の念

◯内容の概略

日本の画家、版画家、著述家、昭和を代表する日本画家の一人で、風景画の分野では国民的画家といわれる東山魁夷(1908年~1999年)のお話。昭和12、3年(30歳)ころ、八ヶ岳の美ノ森に1年のうち数十回行き、自然の心と溶け合っていたはずなのに作品はさえなかった。

終戦間近に軍隊に召集され、毎日爆弾を持って戦車に肉薄攻撃する練習をさせられていたある日、熊本市外の焼け跡の整理に行ったときの熊本城からの、肥後平野の彼方に阿蘇の裾野を望むひろびろとした眺めに、涙が落ちそうになるほど感動した。あの風景が輝いて見えたのは、私に絵を描く望みも、生きる望みもなくなり、私の心がこの上もなく純粋になっていたからである。私の心は締めつけられる思いであった。私が日本画家、風景画家を選んだのは、私自身の意思よりも、もっと大きなほかの力によって動かされており、生きているというよりも生かされているのである。

◯教師の思い

日常のあたり前にある自然の風景が、自分の命のはかなさに気づかせてくれることもあるという感情について考えさせたい。

◯「涙が落ちそうに感動したのはなぜか」についての生徒の考え(一部の抜粋です)

・戦争中で街の焼け跡ばかり見ていて、きれいな景色を見て感動した。

・死が身近になって生の姿が強く心に映った。

・生きる希望がなかったから。

恵山文化祭に3年生が出演しました。

10月28日(土)に函館市恵山コミュニティセンターで行われた「第19回恵山文化祭」に本校3年生が「箏」の演奏で出演しました。また展示として、書道作品、美術作品(1年生=マイキャラクター、2年生=張り子、3年生=自画像)、学校祭ポスターを出品しました。

ステージでは3年生が授業や恵祭の発表で取り組んだ「さくらさくら」を、息の合った箏の演奏で堂々と観客の前に披露してくれました。

学習サポート(1回目)を行いました。

10月27日の学校ブログで紹介しました学習サポートの1回目を11月1日(水)に行いました。事前の希望調査と人数調整を行い、国語、数学、社会、理科、英語の担当教員がいる教室へ分かれて、分からないところを質問したり自習に50分間取り組みました。授業中はなかなか質問できなくて理解できなかったところを学び直すチャンスです。この後2月21日まで計8回の学習サポートを行う予定です。

地域のボランティア清掃を行いました。

10月27日(金)に「地域に根ざした奉仕活動」の一環として、生徒会の呼びかけで参加したボランティア生徒による地域の清掃活動を行いました。

校舎周辺、校門前から元村恵山線(道道635号線)まで、校門前から柏野町会館までの3方面に分かれ、教職員と一緒に道路沿いのゴミ拾いを行いました。元村恵山線の恵山中入口から柏野町会館まで約1kmあり、校舎周辺も含めて距離にして往復約3.5kmにわたる区間を歩きながら、時々藪の中に入りながら奉仕活動に取り組みました。本校生徒は、今回の奉仕活動や行事などの準備、後片付けなど、いとわずに、むしろ楽しそうに良く働いてくれます。皆さんのおかげで、地域(道路周辺)がきれいになりました。ありがとうございました。

認知症サポーター養成講座が函館新聞に掲載されました。

10月23日(月)に実施しました2年生を対象とした認知症サポーター養成講座につきまして、28日(土)の函館新聞に掲載されましたので、お知らせします。記事の切り抜きはこちら→10月28日 函館新聞(認知症サポーター養成講座).jpg

11月からの学習サポートについてのオリエンテーションを行いました。

生徒が主体的に学ぶ姿勢を醸成するため、本校では昨年度から「学習サポート」と題して、2学期後半から月に2回ずつ、全校生徒を対象とした放課後学習を実施しています。

今年度は11月1日(水)を皮切りに2月21日まで計8回を予定しています。生徒は毎回のサポート学習の前に国語、数学、社会、理科、英語の5教科から取り組みたい教科を選びます。人数などを調整して学習する教科を決定し、学習サポート当日は、自分が割り当てられた教科の担当がいる教室(例:1年A組に国語担当)へ入って14時40分から15時30分の50分間、自習に取り組んだり教師へ質問して学習します。5教科以外の教員もサポートとして教室に入り、全校体制ですすめます。写真は10月24日(火)に体育館で行ったオリエンテーションの様子です。

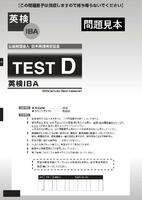

英検IBAを実施しました。

昨日(25日)に英検IBAを実施しました。北海道のすべての中学校で実施されており、趣旨は「国際共通語としての英語による日常的なコミュニケーションができるよう、公益財団法人日本英語検定協会と連携して、本道の中学校において「英検IBA」を実施し、生徒の英語力の向上を図る。」というものです。

資格取得として任意で受験する英語検定とは別に、自身の英語力がどこくらいなのかをはかり、英語を身に付けるための指標の一つとして行っています。ちなみに英検IBAの「IBA」とは「Institution Based Assessment」の略で、「団体受験専用の試験」という意味合いです。

学年ごとに1年生は「TEST F」(英検5級レベル)、2年生は「TEST E」(英検4級・5級レベル)、3年生は「TEST D」(英検3級~5級レベル)を受験しました。2学期末~3学期初めあたりに結果が届き、個別の成績結果を配付します。英検IBAの詳しい資料はこちら【資料1】英検IBA〔自治体版〕 z.pdf

図書室での様々な取り組みを紹介します。

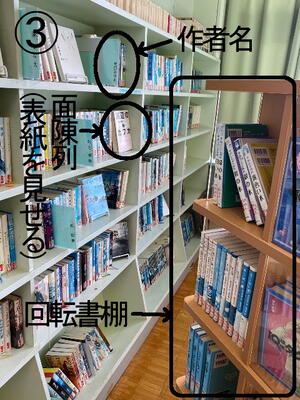

本校の図書室に学校司書(三吉さん)が配置されて今年で4年目となります。学校司書の配置以前は、下の写真①のように、一応分類されているものの、目を引く工夫やイベントなどがほとんどなく、「本が並んでいるだけ」の空間でした。

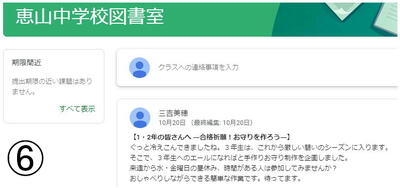

学校司書が配置されてからは写真②のように本の整理から開始し、その後、生徒や地域の方が本を見やすく、手に取りやすい工夫や、イス・机の配置、写真③のように作者名の表示や面陳列(表紙を見せる置き方)、回転書棚、写真④・⑤のような旬の話題などに合わせたコーナー新設(写真⑤はホラー小説を読破した1年生の東さん)などなど、とても居心地のよい場所へと変貌を遂げました。

三吉さんのアイデアで、今月からは写真⑥のGoogle Classroomを活用した告知と写真⑦の見本に示されている通り、3年生の受験合格祈願のための手づくりお守り作りに、募集した生徒が取り組む予定です。

また、図書室の入り口には、函館新聞、北海道新聞、読売新聞の3紙を置いて、生徒がいつでも閲覧できるようにしています。先日、本校事務職員の山田さんが新聞の閲覧を勧めるために「恵山中図書新聞」→10月23日 恵山中図書新聞.pdfを全生徒に配付しました。新聞をとっていない家庭が増えつつある中、少しでも新聞に触れて欲しいと思います。写真⑧は本日新聞を閲覧している3年生の二本栁さんの様子です。

認知症サポーター養成講座を行いました。

昨日(23日)に、2年生を対象に認知症サポーター養成講座を実施しました。

函館市地域包括支援センター社協の保健師である高田さんを講師に、前半は認知症についての講話、後半は高齢者への理解としての体験を行いました。

前半の認知症についての講話では、認知症そのものについて、接し方、本人と家族の気持ち、支える仕組み、認知症サポーターとしてできることの5点についてわかりやすくお話しいただきました。

後半は2年生が二手に分かれて、車椅子の取り扱い体験と高齢者疑似体験を行いました。車椅子の取り扱い体験では、恵山地区のボランティアの5名の方が車椅子に乗り、社協の方の指導で生徒が細かくボランティアの方に声かけや配慮をしながら段差を超えたり、斜面を上り下りする時の操作のしかたを学びました。高齢者疑似体験では、視野が狭くなるゴーグルや4キロのおもり入りチョッキ、肘と膝の動きを制限するサポーターやおもりをつけ、杖をついて歩く体験をしました。

講座を修了したという証のオレンジリングを各自が受け取り、最後に2年生の大瀧さんから講師とボランティアの方々に「恵山地区では人口の半分が高齢者ということもあり、認知症についての理解が大切だということが分かりました。」とお礼を述べました。とても内容の充実した体験でした。

恵山についての講話を行いました。

昨日(19日)に実施予定だった恵山登山が悪天候で中止となったため、登山に代わって恵山についての講話を行いました。恵山支所産業建設課の松本光隆さん(恵山登山でもガイドをお願いしていました)が来校し、恵山についてのVTRや資料を使って、生徒にお話しいただきました。配付資料恵山講話 資料1.pdf 恵山講話 資料2.pdf 恵山講話 資料3.pdfにある恵山大権現(頂上にある社)やお地蔵さんのこと、恵山の歴史、恵山登山の注意点など、約40分間ご講話いただきました。講話の最後には3年生の澤田さんが松本さんへお礼の言葉を述べてくれました。

また、今回の企画はECS(恵山中コミュニティ・スクール)主催事業として行ったことから、学校運営協議会の廣島さん、恵山教育事務所の木戸所長、さらに今回の登山でガイドをお願いしていた山口さん、福沢さんも講話に同席いただきました。(講師の松本さんも学校運営協議会のメンバーです。)

来年は晴天の下、恵山登山にリベンジしたいと思います。

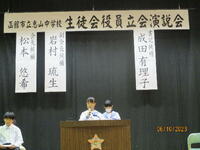

後期の生徒会役員、各委員の認証式と専門委員会が行われました。

昨日(10月18日)、後期の認証式と専門委員会が行われました。

体育館で行った認証式では、最初に生徒会役員(松本会長、岩村副会長、成田書記)の3名に校長から認証状を手渡し、その後、認証された松本会長から、代議・学習・保体・放送の各委員の代表へ認証状を手渡ししました。体育館での認証式の後、各教室に分かれて1回目の専門委員会を行いました。後期からは2年生が恵山中の活動を背負っていくことになります。3年生は経験を活かし、1年生は小学校児童会での経験と前期半年の経験を活かして2年生をフォローして欲しいと思います。

また、校長からは、前期の「自己決定」という目標から1段階アップした目標として、「自己_実現」を提示しました。(下の最後の写真が提示の場面です。)自己と実現の間の「_」には、個々の「実行したいこと」や「目標」などをいれて、その実現に向けて努力して欲しいという意味を込めてあります。来年の3月までの間、新しい体制での様々な活動に期待しています。

道徳の授業の紹介

先週10月10日(火)に行われた道徳の授業を紹介します。

1年道徳「あふれる愛」

◯内容項目…生命の尊さ

◯内容の概略

マザー・テレサ(1910~1997年、インドのコルカタで貧困救済に力を尽くし1979年にノーベル平和賞を受賞)が、1952年のある日、路上に行き倒れている老婆を病院へ抱えていく。手当を断られるが、院長へ「私は、命ある人を見放すことはできません。あなたがこの人を受け入れてくださるまで、ここを動きませんから。」と言い、院長は受け入れてくれた。この後マザー・テレサは「死を待つ人の家」をスタートさせ、老婆と同じような人々を受け入れ、体を丹念に洗い清め、着替えさせ、ベッドに横たえ、「あなたも、私たちと同じように、望まれてこの世に生まれてきた大切な人なのですよ。」と語りかけながらみとることを続けた。

◯教師の思い

スラム街の状況やマザー・テレサの活動を知り、この世に生まれてきたすべての生命を尊重しようとする態度を身に付けさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・一人ひとりが大切だと思った。

・他国の状況について知らなかったので、勉強になった。

・自分の知らないところで(貧困などで)死んでいく人がいることを知り、軽い気持ちで「死にたい」などど言ってはいけないと思った。

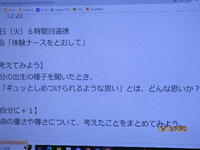

2年道徳「体験ナースをとおして」

◯内容項目…生命の尊さ

◯内容の概略

学校の紹介で体験ナースをやることになった「私」。私が生まれて数日の赤ちゃんにミルクを飲ませたりした体験の中で、特に感動したのが出産を控えている人のおなかを見せてもらったことだった。双子の赤ちゃんが入ってる、びっくりするほど大きいおなかを見ていたら、おなかがモコッと動き驚いた。赤ちゃんが「元気だよ。」とお母さんにアピールしているように見えた。そして私は自分に身近な母が温かくて大きな存在に思えた。

帰宅後に母に私の出産のことを話してもらった。おなかを切っての出産について母が「おなかを切ったことなんて、まったくつらくなかった。それより、あなたが無事に生まれてくれたことがとてもうれしかったわよ。」これを聞いて心から母に感謝し、さらに体験ナースをとおして小さな命から、生きることの喜び、心の目で見た優しさ、命の尊さ、そして親の愛情を知ることができた。

◯教師の思い

自分の経験を振り返る中から、生命の尊さを感じたり、大切さを再認識させたい。一人ひとりの生命は、かけがえのないもので、よりよく生きていこうとする姿勢を考えてさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・新生児を抱っこした時、温かさやかわいさが伝わったという実体験があったこと。

・お母さんがつないでくれた大事な命だから、一生懸命生きなきゃいけないなと思いました。

3年道徳「電車の中で」

◯内容項目…思いやり、感謝

◯内容の概略

タケシは塾から帰る電車の中で、同じ塾で見かける女子二人が一人の年輩の男性に席を譲ったのを見で、先週の日曜日の出来事を思い出した。4人で遊びに行った帰りの電車で、ちょうど4人分のボックス席が空いていた。タケシが真っ先に座ったが、他の3人は座ろうとしない。ケンが「高齢者が来たら面倒じゃないか。立っているのが一番良いのさ。タケシもそうしなよ。」と言ったので、しぶしぶ席を立った。次の駅でボックス席に高齢の夫婦が向かい合わせに座ったが、なぜか通路に立っているタケシたちに丁寧にお辞儀をしてから座った。そして降りる時にタケシたちに向かって「ありがとうね。君たちが席を空けておいてくれたおかげで助かりましたよ。立派な若者もいるんだな、と感心しましたよ。」と言った。その後にケンがタケシに「タケシ、やっぱりよかっただろ。あの男の人、ちょっと勘違いしていたみたいだけど。」 タケシは(そうだろうか。)と思った。(あの勘違いした男性にタケシたちの心の中が見えたとしたら)と思い、思わず恥ずかしさが込み上げてきた。

◯教師の思い

相手を思いやることの難しさは、そこに“相手”があること。自分が心から思っていても伝わらないこともあれば、そう思っていなくても、相手から感謝されることもある。

相手の立場や場面を考えて行動することはもちろんだが、可能な限りコミュニケーションをとることや、場合によっては関係性を壊すことになっても向き合える勇気が必要だと言うことを考えさせたい。

◯「本当の思いやりとは」についての生徒の考え

・相手が罪になることや、他の人に迷惑をかけることだったらとめる。でも相手にとって良いと思うことはしっかりやる。

・客観的に見て、相手のためになっているという行動が本当の思いやりだと思う。

新生徒会長の立会演説会について

10月6日(金)に行われた後期生徒会役員選挙の立会演説会の際に、新生徒会長に選出された松本悠希さんが話した演説の内容を紹介します。(本人の了解を得ています。)

演説の中にある、恵山中学校の良さを活かせるような生徒会活動になることを期待しています。

「今回、生徒会長に立候補しました、2年松本悠希です。私は1年生の時から生徒会会計を務めさせていただきました。1年生の時は、2年生の先輩方に頼ってしまうなど、自分でも足りていないところを多く感じました。ですが、これからは2年生が主体となって、恵山中を引っ張っていかなければなりません。私は、この恵山中を誇りある学校にし、充実した学校生活を送れる学校を目指します。この学校は、他の学校より小さいですが、小さい学校だからとネガティブに考えるのではなく、小さい学校というのを特徴と捉え、自分たちの学校の良いところを全校で大切にしていきたいと思います。そして、この学校の良さは、全校生徒が関われることだと思います。この良さを活かせるように、これからの生徒会活動を、今まで以上に精一杯取り組んでいきたいと思いますので、投票よろしくお願いします。」

2年生レクリエーションの様子です。

本日の6時間目に、2年生が体育館でレクリエーションを行いました。グループに分かれて前半はドッジボール、後半はバスケットボールを楽しみました。バドミントンもやる予定だったようですが、ドッジボールとバスケットボールが盛り上がって時間がなくなってしまったとのことでした。男女混合で和気藹々、そして全員とても良い表情でした。

※2年生の中の1人が、やけに運動神経よく動けるなーと思ったら、担任のT教諭でした・・・。

函館市教育委員会より工藤指導監が来校しました。

午後1時30分から、本校の教育活動の視察のため、函館市教育委員会の工藤指導監が来校しました。

1年生の数学(玉野教諭)、2年生の保健体育(坂井教諭)、3年生の実力Bテストの様子をご覧いただきました。1年生は教室に入った時、方程式の授業での話し合いの場面でした。それぞれ意見や考えを出し合い、指名された生徒が課題について発表していました。2年生は体育館でマット運動(前転、倒立など)の練習中で、和気藹々とした雰囲気で練習に取り組む様子が見られました。3年生は進路に向けた3回の実力テストのうち、2回目のBテストに真剣に取り組んでいました。

工藤指導監からは、それぞれ課題を意識して自分の考え(1年数学)や自分なりの練習(2年体育)に取り組んでいて良いですねと感想をいただきました。

後期生徒会役員選挙を行いました。

先週10月6日(金)に、後期生徒会の役員を決める立会演説会と投票を行いました。恵祭が1週間延期になったため、選挙活動が満足にできず、時間のない中での準備でした。立会演説会では、演説に先立って選挙管理委員長の井上さんから選挙の意義などについての話があり、その後3人の立候補者から「どんな恵山中にしたいか」、「どんな活動に力を入れたいか」などについて、3人の責任者からは「立候補者の魅力」、「立候補者の企画力、実行力」などについて、それぞれ立派な演説がありました。

演説の後、函館市選挙管理委員会から借用した本物の記載台と投票箱を使って、一人ひとりが投票用紙に記入し投票を行いました。今回は対立候補のない信任投票でした。結果は3人の立候補者が無事に当選を果たしました。

来週18日に認証式を行った後、後期の第1回目の専門委員会を行う予定です。後期の生徒会活動が充実したものになるよう、会長の松本さん、副会長の岩村さん、書記の成田さんを中心に、選んだ全校生徒が一緒になって、新たな恵山中学校をつくるよう期待しています。

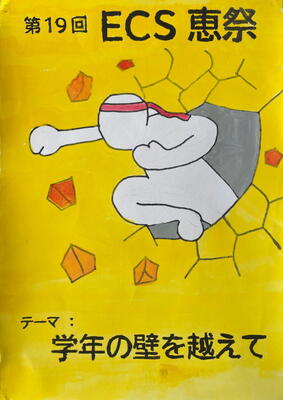

第19回ECS恵祭を実施しました。

9月29日から約一週間延期したECS恵祭を昨日行いました。今週に入って体調が回復した生徒も登校し、昨日の本番当日には、ようやく32名の全校生徒がそろいました。

夏休みの前から少しずつ準備を開始し、9月7日から特別日課で総合、音楽、放課後練習に取り組み、話し合いや試行錯誤を繰り返して各種の発表をつくってきました。

本番では、①生徒会と有志によるオープニングの寸劇から始まり、②各学年から2名ずつ選出された意見発表コンクール、③3年生3名による英語暗唱発表(A Mother's Lullaby)、④1年生職業体験発表、⑤2年生宿泊研修発表、⑥⑦3年生修学旅行発表(踊り有り)、⑧3年生「箏」発表、そして最後を飾る⑨⑩全校学校「栄光の架橋」、⑪閉会セレモニーで表彰・これまでの記録写真スライドショーと、すべてのプログラムをほぼ予定通り行うことができました。途中、パソコンの不具合で画面が出ないハプニングがありましたが、臨機応変の対応で乗り切っていました。

また、ステージでの発表以外では、放送、照明、幕開閉などの係活動も、打ち合わせ通りに進めることができました。⑫~⑯会場内には総合的な学習の時間で作成した壁新聞、技術作品、美術作品も展示されました。

※①~⑯は下の写真の番号です。

そして、来賓として函館市教育委員会、恵山支所、恵山教育事務所からお越しいただき、熱心に生徒の発表を観覧していただくとともに、観客席には保護者、地域の方に多数ご来場いただき、温かい拍手をたくさんいただきました。この場をお借りして、心からお礼申し上げます。

ゆかた着付け教室を実施しました。

7月19日に行った「箏」の授業と同じく、函館市のアウトリーチ事業の一環で、家庭科の時間に講師を招いて浴衣の着付け教室を全校生徒対象に行いました。

「和装専門教室セキグチ」さんから7名の講師が来校し、体育館で浴衣の歴史や浴衣の部分の名前、男女の違いなどについて説明を行った後、各学年の男女に分かれて講師の指導で全員が実際に浴衣の正しい着方を体験しました。講師の方々から丁寧に指導を受け、普段あまり着る機会のない浴衣の姿に歓声を上げていました。

ECS恵祭 当日のプログラムはこちら

プログラムは下のPDFでご覧いただけます。

ECS恵祭2日前 総練習を行いました。

本日の3~4時間目に恵祭の総練習(通し練習)を行いました。実際の発表内容を省いた形で、アナウンス、幕の開閉、照明、ステージの出入り、並び、始めと終わりの言葉などを流して行いました。生徒たちも明後日の本番をイメージして、動きを確認しながら練習に励んでいました。写真は①英語暗唱、②スポットライト、③2年生舞台裏、④2年生総合発表、⑤全校合唱の順です。

ECS恵祭 準備の様子 パート4

先週の欠席状況から、今日の週明けも心配していましたが、全員ではないですがまずまず体調が回復して出席生徒が増えてきました。ただ、この土日で体調を崩した生徒もいることから、引き続き感染予防に取り組んでほしいと思います。

明日の総練習、明後日の前日準備を経て、恵祭本番まであと3日となりました。5時間目の全校音楽では前半にパート練習、後半に体育館で全員の合唱練習を行いました。(下の写真をご覧下さい。)ここ2回の練習により先週に比べて合唱の出来が格段に向上しました。合唱だけでなく、学年の発表や意見発表、英語暗唱など、これまでの練習を基に自信を持ち、さらに良いものを目指して、あと2日間の練習と準備に取り組んでくれることに期待しています。

9月29日

係打ち合わせの様子

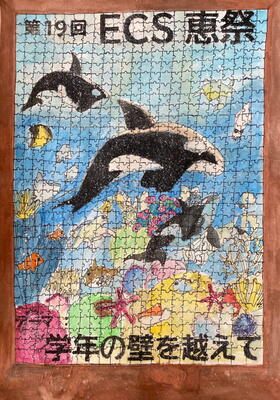

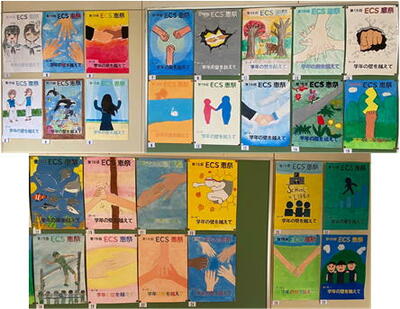

ECS恵祭 ポスターコンクール 結果発表

夏休みにポスターコンクールの絵を全員が描き、2学期に入って生徒と教職員の審査を行いました。

みごと最優秀賞に輝いたのは1年生の三上優音さん、優秀賞は3年生の二本栁波輝さん、2年生の泉結仁さんでした。

最優秀賞の三上さんの作品は、拡大印刷して校区内にポスターとして掲示します。また、プログラムの表紙にも作品が掲載されます。

優秀賞 二本栁 波輝さん 優秀賞 泉 結仁さん

ECS恵祭 準備の様子 パート3

コロナによる出席停止や風邪の流行で少ない人数の中ですが、来週の恵祭へ向けて着々と準備を進めています。

写真は2年生、3年生の学年総合発表の練習風景です。体育館でスクリーンに画面を出して、通し練習などに取り組んでいます。

恵祭へのモチベーションを保ちつつ、授業に気持ちを切り替えて

ECS恵祭(文化祭)の延期を昨日お知らせしたところですが、生徒へは恵祭へのモチベーションを保つようメッセージを発信しています。本来ならば本日が総練習、明日は前日準備と進める予定でしたが、すべて教科の授業へ変更しています。せっかく準備を進めていたところに突然の延期で気持ちが切れないよう、雰囲気作りや声かけに努めています。また、時間割が変更になって入ってきた教科の授業についても、特に2・3年生は欠席生徒が多いために、なんとなく活気がない状態になりがちです。本日の授業を見る限りでは、少ないながらも集中して授業に取り組めているようです。

新型コロナや体調不良で休んでいる生徒、ご家庭には、いろいろとご心配をおかけしておりますが、まずは生徒本人とご家族の皆様の体調回復が大切ですので、しっかり休養してお大事にしていただければと思います。

全校合唱練習の様子です。

画面左上の「お知らせ」にあります通り、今週29日(金)に予定していたECS恵祭(文化祭)を10月5日(木)へ延期することとしました。昨日25日の全校合唱練習も人数が欠けた状態でしたが、本番に向けて、体育館という大きな場所での練習に挑戦しました。いつもの音楽室での雰囲気と違い、他学年の生徒と一緒、しかも全先生方の前ということで、なかなか思うように声が出ませんでした。ただ、恵祭の延期をチャンスととらえ、生み出された時間を使って、よりよい合唱を目指して頑張って欲しいと思います。

※生徒だけでなく、ご家族のコロナ感染も見られます。まだまだ油断できないと思いますので、皆さんも感染予防に心がけていただければと思います。

9月22日(金)3年道徳の紹介です。

時間割の関係で、3年生だけ22日(金)に道徳の授業を行いました。内容の概略、教師の思い、生徒の考えを紹介します。

3年道徳「ゴリラのまねをした彼女を好きになった」

◯内容項目…友情、信頼

◯内容の概略

中学2年生の時の職業体験で、小林さんと一緒の保育園グループになった。最終日、一人の女の子が、親が迎えに来なくて泣き出した。僕たちが途方に暮れていると、小林さんが「お姉ちゃんの顔を見て!」と得意の変顔をしたり「ゴリラのまねも得意なんだよー。」とジェスチャーすると、女の子は笑い、他の子も大喜びした。数日後、保育園への礼状を書いている時、ゴリラのまねの話になり、小林さんが本当に恥ずかしそうだったが、僕は「小林さんは恥ずかしがらなくていいよ!あのとき、輝いていたと、俺は思うよ。」と口走ってしまった。

そして成人式の今日、再会した小林さんが「沢井くんにお礼が言いたくて。みんなの前で『小林さんはあのとき輝いていた』って言ってくれたでしょ。あの言葉は私の宝物。」自分の言った言葉を小林さんが大切にしてくれてうれしかった。彼女は今でも、まぶしいくらいに輝いていた。

◯教師の思い

様々な考え方をもつ人たちと生活する時に、お互いを認め合い、力を合わせていくことが大切だということを考えてほしい。

◯「輝いていたと俺は思うよ」と言った時の僕の心情についての生徒の考え

・「僕」たちは(女の子が泣いた時に)何もできなかったら、小林さんはすごい。かっこいいと思った。

・ゴリラのまねをしたことに、恥ずかしがらないでほしい。

9月19日(火)1年、2年道徳の紹介です。

9月19日(火)の道徳授業について、各学年の内容の概略や教師の思い、生徒の考えを紹介します。

1年道徳「使っても大丈夫?」

◯内容項目…遵法精神、公徳心

◯内容の概略

マンガで3つのパターンの「使っても大丈夫?」の事例を紹介。

・その1…読書感想文の宿題ができないクラスメイトに、ある生徒が「インターネットで調べれば読書感想文なんていっぱいあるのさ」、「大丈夫、ちょっと書き換えれば問題ないよ。すぐできるよ。」とアドバイスした。

・その2…友達のカズと、「廊下でいかにも落ちていきそうな写真」を撮った俺が、カズに無断でインターネットに載せた。一週間後にカズから「最近ジロジロ見られると思ったら…。ネットに載せるなんて言ってなかっただろ!」と言われた。

・その3…町会の子ども祭りポスターに、インターネット上で前に見た他の人が描いたイラストを使おうと思ったが、コメント欄に「ステキなイラストですね!お借りします!!」と記入した。次の日にポスターを見た別の人がネット上にあったイラストに気づき、「借りますって書いただけで、許可をもらってないの?」と指摘した。

◯教師の思い

今回は“公徳心”に関わる内容でした。インターネットの活用場面を想定しながら、作品をつくる側、あるいは作品に(受動的でも)関わる側の権利が守られなければ、それを受け取る側(見たり聞いたりする側)も質の高いものを享受できないことから、基準(ルール等)を意識して生活することが大切だと気づいて欲しいところでした。

◯「著作権法などの法律は、なぜあるのかな?」についての生徒の考え(一部の抜粋です)

・自分がつくった作品が、色んな人に使われて、勝手に作品が売れたり、本人がわからなくなるから。

・使う方は良いけど、勝手に使われた方は不快だから。その人の努力が一瞬で奪われてしまうから。

2年道徳「樹齢七千年の杉」

◯内容項目…感動、畏敬の念

◯内容の概略

1974年に作者が屋久島の山に詳しい岩川貞次さんを訪れると岩川さんから「あんた、何十回も、島に来ているのに、まだ樹齢七千年という杉を見ていないようですね。」と言われた。そして「縄文杉」と名づけられている杉に会いに出掛けた。途中1泊し、樹齢七千年の杉にたどりついた。なんとまあ、すごい命だ。七千年の杉なのに、さわったら葉は新鮮に光り、枝という枝には杉の実がびっしりとついていた。作者は「七千年の命が、音をたてて燃えているわ。すごい。」と思わずつぶやいた。岩川さんは「杉は倒れる瞬間まで、ちゃんと、杉の実をつけるんでありますで…。」という。死の瞬間まで、命の火を、ほうほうと燃やす。美しい生き方だ。

◯教師の思い

「自然の美しさや偉大さに接した時、どんな思いになるか」を考えさせて、自然の、何千年も生き抜いた力をどう思うか、自分もどう生きていきたいか考えさせたかった。

◯「これまで山や海などで「美しいな。大きいな。と心打たれた経験を書いてください」についての生徒の考え(一部の抜粋)

・晴れている時に海を見てきれいだと思ったこと。

・車で海岸線を通っているときに、海が夕焼けに照らされていてきれいだったこと。

◯「自然の美しさや偉大さに接したとき、どんな思いになるか、考えて書いてみよう」についての生徒の考え(一部の抜粋)

・うっとりする。幸せな気持ち。

・居心地が良くなる。楽しい気持ち。

ECS恵祭 準備の様子 パート2

いよいよ来週末にECS恵祭が近づいてきました。

放課後等の時間を使って、各部門の練習や準備が本格的に進んでいます。詳しいプログラムは完成しだい配付(このウェブページにも掲載)します。プログラムの概要と練習風景の様子をご覧ください。

【プログラムの概要】

1 開会セレモニー

2 意見発表コンクール

3 英語暗唱発表

4 総合的な学習発表会(1年:職業体験、2年:宿泊研修、3年:修学旅行)

5 音楽発表(3年生「箏」)

6 全校合唱

7 閉会セレモニー

ECS(恵山コミュニティスクール)恵祭(めぐみさい)まであと2週間です。

旧尻岸内中学校と旧東光中学校が合併して恵山中学校となってから19回目を数える恵祭が、2週間後に迫ってきました。

下記の写真の通り、恵祭ポスターコンクール、生徒会によるオープニング、各学年の発表(修学旅行など)、全校合唱など、様々な部門の準備が進んでいます。今年度の生徒会テーマ「仲間を大切に 学年の壁を超えて 交流を深めよう」のもと、生徒一人ひとりが主役となる文化祭を着々と作り上げています。

また、体育祭と同様、コロナによる制限はありません。保護者、地域の皆様にはご自由に参観いただけますので、9月29日(金)には多数の皆様のご来校をお待ちしております。

3年生・進路へ向けてAテスト実施

2学期に入り、いよいよ3年生の進路へ向けての取り組みが本格化しています。昨日、いわゆる「A・B・Cテスト」の実力Aテスト(学校によって呼び方がまちまちです)を実施しました。11月のCテストまでの3回の結果を参考にして、進路について12月の三者懇談で詰めていくことになります。3年生にはあと2回のチャンスを十分に活かすため、学習に励んでほしいと思います。

昨日の道徳授業の紹介

昨日の道徳授業について、各学年の内容の概略や教師の思い、生徒の考えを紹介します。量が多くなりますが、ご覧いただけると幸いです。

1年道徳「震災を乗り越えて-復活した郷土芸能-」

◯内容項目…郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度

◯内容の概略

宮古市津軽石地区に伝わる「法の脇鹿踊り(のりのわきししおどり)」などの郷土芸能が2011年の東日本大震災の影響で途絶えていた。津軽石中学校では、生徒が保存会の指導のもと文化祭で郷土芸能を発表することを30年以上も続けてきた。生徒会長をはじめ3年生が郷土芸能発表を復活させるため、保存会の協力で一から鹿頭や衣装、練習を始めた。戸惑うことや苦労が多かったが、生徒が心を一つにして衣装を仕上げ、練習に励み、ついに文化祭当日、見事な発表を行い、地域の人たちから大きな拍手が湧き上がった。3年生の郷土芸能復活の思いを1,2年生もしっかり受け止め、地域からも温かい賞賛の感想が寄せられた。

◯教師の思い

地域に伝えられてきた伝統と文化を、自分たちが受け継いでいくこと、知ることが大切であると感じさせたい。

◯「3年生が後輩たちに、郷土芸能を自分たちの手で伝えていってほしいと言ったのはどうしてか?」についての生徒の考え(一部の抜粋です)

・自分たちで郷土芸能を伝えていくことが素晴らしいという意味があるから。

・今回のように自分たちで文化をつなげていってほしいから。

・文化を守り続けてほしいから。地域の人たちを元気づけてほしいから。

2年道徳「ネット将棋」

◯内容項目…自主、自律、自由と責任

◯内容の概略

僕は昼休みに敏和と将棋で対戦していたが、ある日、急に敏和が強くなっていた。インターネットの将棋で勉強したり対局しているらしい。僕もネットでの対戦を申し込んだが、技量が上の相手には勝てず、弱そうな相手には勝つがおもしろくない。どちらにしても、いきなりログアウトしていた。週明けに敏和が近くの席の女子と「ネット将棋では見えない相手に『お願いします。』で始まって、勝負がついたと思ったところで『負けました。』って言う。そして終わりには『ありがとうございました。』と挨拶するんだ。(中略)目には見えない相手とどう向き合うかで、自分が試されている気がしてきて、きちんと挨拶できるようになったよ。」と会話していた。

◯教師の思い

・インターネット上で、目の前にいない相手との接し方について考えさせたい。

・相手が目の前にいる、いないに関わらず、礼儀や相手を思いやった言動を心がけてほしい。

◯「『僕』はどんなことをかんがえている?」についての生徒の考え(一部の抜粋)

同じネット将棋をしている敏和は、目には見えない相手に自ら「負けました。」と言うことが出来るのに、僕は途中で逃げ出して負けを認めないところが、僕と敏和の強さの違いだと思った。

3年道徳「命の大切さ」

◯内容項目…公正、公平、社会正義

◯内容の概略

僕(納谷祐輝)は中1の時に病気で大学病院に入院し、隣のベッドで長期入院している高1の「K」と何でも話せる仲になった。ある時K君が地下の売店に祐輝を誘った。大勢の人がいる外来を通るので嫌だった。病棟から一歩出たら、姿・形が少し違っただけでも好奇の目で見られたり顔をそむける人もいる。「皆同じ人間なのだから恥じることないよ」とK君は僕に言いたくて売店に連れてきたのだと思った。退院して中学校の同級生数人と出会った時、一人が僕の帽子を頭から取り、他の友人達が「なぁんだ髪があるじゃん」と言ったが僕は平気だった。その時、病院でK君が言った「外は厳しい」と言ったことがわかった。ある時検査で病院に行く時にK君と会ったが、厳しい病状のため別人のように姿が変わっていた。それでも目はキラキラと輝いていた。ふと僕は、もう二度とK君に会えないことを感じた。その後K君は天国に旅立ったが、命の重さ・決して諦めず頑張る強さ・そして偏見や好奇心で人を見てはいけない事を忘れはしない。

◯教師の思い

人がそれぞれ違うということを知り、差別や偏見のない見方や考え方を養いたい。

◯授業後の感想(一部の抜粋)

・どんな人でも特別な扱いをしないで受け入れることが大切だと思った。

・外見が違っていても、みんな同じ人間だということをだと言うことを理解しなければいけないと思った。

3年生・井上晟那さんが英語暗唱大会に出場しました。

9月9日(土)に市内の戸倉中学校で行われた「英語暗唱大会(The 43rd HAKODATE JUNIOR HIGH SCHOOL ENGLISH RECITATION CONTEST)」に3年生の井上晟那さんが出場しました。20人中16番目の発表順で、「A Mother’s Lullaby」という作品を暗唱で発表しました。会場には出場者20人の他に参観者が50名ほどが発表を聞きましたが、井上さんは名前を呼ばれた際に「Yes!」と大きな声で返事をし、登壇してハキハキと、そして堂々とした態度で夏休みから取り組んだ暗唱を発表してくれました。入賞は惜しくも逃しましたが、本人も発表後は「やりきった」感で満足しており、指導した髙木教諭から「ノーミスで素晴らしかった」と褒められていました。ご両親には、土曜日にもかかわらず送迎していただき、ありがとうございました。

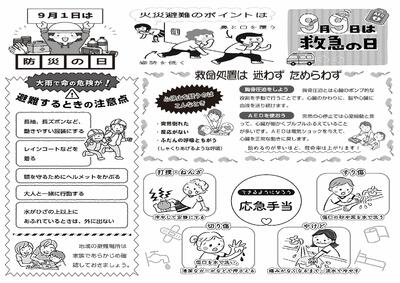

9月は防災月間です。

昨日配付の保健だより9月号の裏面(下記の写真)にも載せてありますが、100年前の9月1日に関東大震災が発生したことから、9月は防災月間に位置づけられています。北海道では5年前の9月6日に胆振東部地震が発生すると共に、数日間の「ブラックアウト」が起こったことは皆さんの記憶に新しいことと思います。そして明日9月9日は語呂合わせで「救急の日」です。下の玄関表示にもありますが「災害は忘れたころにやってくる」と言われています。恵山地区は噴火という災害も可能性がある場所です。ご家庭でも、いざというときの避難場所の確認や、水や食料などの避難グッズなどについて、話題にしていただけると幸いです。

なお、明日明後日にかけて台風が北海道に接近する可能性があります。十分にお気をつけください。

昼休みはこんな感じです。

このブログでは行事や諸活動について主に取り上げていますが、本日は生徒の普段の様子(昼休み)を紹介します。

これをご覧になっている皆さんは、学校での休み時間はどんな様子でしたか? 私は高校時代はトランプばっかりしていた記憶がありますが、中学生の時の休み時間は覚えていません。(43年前なので…)

本校の生徒はタブレットでネット検索(これは昔はありませんでしたね)したり、教室や廊下でおしゃべりしたり、図書室で本を読んだり、体育館で体を動かしたり、もちろん教室で勉強したりなど、思い思いの過ごし方をしています。

ECS(恵山コミュニティスクール)恵祭(文化祭)の準備がスタート。

今日の学活で9月29日(金)に行われるECS恵祭の実施内容について各担任から説明を行いました。今日から恵祭前日の28日まで、恵祭へ向けた「特別日課」(※)もスタートしました。※学習発表の準備をしたり、放課後に発表の練習を行う日課編成です。

学習発表については1年生が職場体験、2年生が宿泊研修、3年生が修学旅行についてそれぞれ発表を行います。(すでに準備を進めている最中です。)この他に音楽発表、弁論大会、英語暗唱発表など、日頃の学習の成果をご覧いただきます。写真は1年生学活での恵祭説明、2年生総合(宿研発表作り)、3年生総合(修学旅行発表作り)の様子です。

先週より気温が少し下がってきました。

先週までは連日30℃越えが続いていましたが、今週に入って少し気温が下がり、本校の教育活動も通常通り行うことができています。

本校は午前中いっぱい日が当たる2階教室が一番暑くなりやすいです。熱中症予防のため、教室の温度を毎日チェックしていますが、昨日と今日は、どの教室もピークで28℃ほどとなっています。授業中の様子を見ても、暑かった先週に比べて生徒の表情も明るく、過ごしやすくなっているようです。写真は左から1年S組の数学、2年生の理科、3年生の英語の様子です。

※ちなみに気象庁で公表している函館の9月6日の平年値(1991年~2020年の30年間の統計より)は最高気温が24.7℃で、今日の最高気温は28.6℃、平年との差は約4℃高くなっています。やはり今年は「戦後一番の暑い年」と言われるとおりです。

二者懇談実施中です。

昨日9月4日(月)から明日6日(水)までの3日間、今年度2回目の二者懇談を実施しています。

本校では、以前実施していた家庭訪問の代わりに、保護者の皆様との懇談を学校で実施しています。1回目は4月の末、2回目が夏休み明けの今の時期、3回目は11月末から12月初めにかけて行います。3年生については3回目は進路について話し合う三者懇談(生徒、保護者、教師)となります。

今回は30日間の夏休みが明け、一年で一番長い2学期を迎えるにあたり、保護者と学校が連携して教育に当たっていく大切な懇談と位置づけています。お子さんの様子や心配なこと等、ご遠慮なくお話しいただけると幸いです。お忙しい中とは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

前期最後の専門委員会と報告集会を行いました。

本年度の生徒会活動について、前期最後となる専門委員会が行われました。生徒全員が生徒会執行部、代議員会、学習委員会、保体委員会、放送委員会のいずれかに所属しており、今日で6回目となる委員会にそれぞれ分かれて前期活動の反省を行いました。

委員会終了後に全員が体育館に集まり、それぞれの委員会から前期の活動反省について発表がありました。どの委員会もそれぞれの活動の良いところや反省点をしっかりと述べてくれました。校長からは6月の集会で話した委員会活動におけるPDCA【Plan(計画)、Do(実行)、Check(点検)、Action(改善)】をあらためて確認して、後期へつなげてほしいと話しました。

昨年の後期から引き続き恵山中生徒会を引っ張ってきた3年生の皆さんに感謝するとともに、これから恵山中をしょって立つ2年生へエールを送って集会を閉じました。今後は10月の生徒会選挙を経て後期の活動が始まる予定です。

音楽鑑賞会(マリンバとピアノ)を開催しました。

30日(水)の午後に、近郊のプロ演奏家を招いて、本校体育館で音楽鑑賞会を行いました。マリンバ(大型の木琴)演奏家の市川須磨子さん、ピアニストの久保悦子さんが「アメイジング・グレイス」や「チャルダッシュ」など6曲を披露してくれました。市川さんは10数年前(吉本先生という音楽教諭が本校に勤務していたころ)にも恵山中で演奏をしたそうです。

曲の合間に、曲についてやマリンバという楽器についてわかりやすい解説をお話しいただくなど、和やかで温かい雰囲気の鑑賞会でした。生徒もプロの演奏を生で聴く機会が少ないため、真剣な様子の中にも、市川さんの解説でリラックスして聞くことができました。後半には本校の大和教諭がクラリネットで加わって「ジュピター」を演奏し、最後には不肖私がドラムセットで加わって「ルパン三世のテーマ'80」で幕を閉じました。

演奏後に3年生の長谷川雄大さんが市川さん、久保さんに「一番印象に残ったのはアメイジング・グレイスです。」など心のこもったお礼を述べてくれました。※会の終了後に市川さんから「すばらしいお礼の言葉でした。感激しました。」とお言葉をいただきました。

ALTスティーブン先生来校

本日、6月19日以来、久しぶりにALTのスティーブン先生が来校し、各学年で髙木先生と授業を行いました。写真の画面左側(小さくて見えにくいと思いますが)にあるビンゴのようなゲームの要素を取り入れるなど、毎回、生徒が楽しく英語に触れる工夫をしてくれています。写真は2年生の様子です。

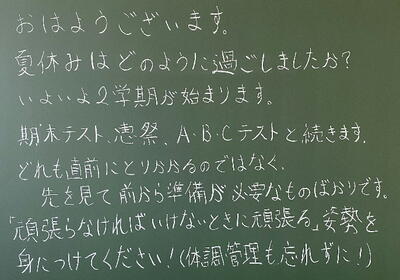

始業式での各学年代表生徒の発表+担任からのメッセージ

25日(金)の始業式で、各学年代表生徒から2学期へ向けての発表がありました。それぞれの一部を紹介します。

「これからの目標」1年 中村未優

(前半略)時間を決めて行動することにしました。勉強や睡眠時間、自分の趣味に使う時間など一日に何をどのくらい使うか時間を決めて、それをきちんと守ることを目標にします。勉強に関して、具体的には、家庭学習の時間を今までより1時間増やす、わからない問題を自分で考えたり、調べたりする、それでもわからない問題は先生や友達に教えてもらうことにしました。(中略)この目標に向けて頑張ります。

他には、「忘れ物をしない」ようにする目標もたてました。前日にしっかり準備をして、家を出る前に再度確認します。ただ、再度確認するためには(中略)早寝早起きをしなければいけません。私にとって少し難しいことですが、頑張ります。

「二学期で頑張りたいこと」2年 曲戸千晴

(前半略)一つめは家庭学習です。理由は1学期にほとんどやってこなかったからです。(中略)2学期からはできるだけ毎日提出できるようにしたいです。二つめは恵祭での発表です。(中略)今年の発表では話す早さや声の大きさも一定で話せるように頑張りたいです。二学期は期末テストから始まって、(中略)恵祭という大きな行事もあるため、大変だとは思いますが、冬休み明けにある学年末テストや来年の3年生に向けて、少しずつ、勉強などを頑張りたいと思います。

「二学期に頑張りたいこと」3年 二本栁波輝

僕は、二学期に頑張りたいことは勉強です。僕は志望校がありますが、合格するためにもこれから頑張らないといけない状況にあるからです。

来週から、前期期末テストがあります。(中略)そして、前期期末テストが終わった後すぐに、ABCテストと続きます。このテストは、三年間で学習した内容が出題され、範囲が広いです。そのため僕は、参考書や過去問などを解いて、勉強したいと思います。

テストが続くと、疲れがたまったり、勉強へのモチベーションが下がることもあると思います。そのため、適度に息抜きを行いながら、進路実現に向けて頑張りたいと思います。

また、生徒を迎える学級担任が25日(金)の登校時間前に黒板にメッセージを書きました。こちらは写真でご覧ください。(上から順に1年、2年、3年です。)

2学期が始まりました。

先週25日(金)から2学期が始まりました。本来のスタートが24日(木)のところ、熱中症予防で24日が市内小中学校一斉の臨時休校となったため、1日遅れてのスタートとなりました。25日(金)も市内一斉に午前授業となり、暑い中でしたが、1時間目に始業式、2時間目は学活、3~4時間目は各教科の授業を行い、給食の後に全員一斉に下校しました。

始業式では1年生の中村さん、2年生の曲戸さん、3年生の二本栁さんがそれぞれ2学期に向けての決意を壇上で述べてくれました。(内容については後日お知らせします。)

そして今日から前期期末テストが実施されています。本来は25日(金)から開始の予定でしたが、臨時休校と午後一斉下校および暑さのため今週へ延期することとしました。今日は音楽、保体、技術、明日は美術、31日(木)は英語、国語、数学、社会、理科の順でテストを行います。写真は始業式での各学年代表の発表(3年生・二本栁さん)と2年生の前期期末テスト(保体)の様子です。

暑い中、校内外で工事中です。

夏休みに入ってからも暑い日が続いています。全国各地で猛暑が続き、熱中症で搬送される人は先週だけで全国で12,000人に迫る勢いだそうです。恵山中も風は入りますが暑くなっています。

校長室の温度計で30℃越え!

この暑い中、校舎の中庭と校内で「キュービクル式高圧受電設備」の移設工事が行われています。夏休み中のため学習活動に影響はありませんが、恵山中校舎を今後も永く使っていくための工事です。業者の皆さん、暑い中、本当にお疲れ様です。

夏休み中の活動…生徒会の恵祭準備、英語暗唱大会練習

9月29日(金)のECS恵祭(文化祭)へ向けて、生徒会執行部の4名が、夏休み中にもかかわらず登校して準備を進めています。開会式と閉会式で動画やスライドショーを披露します。4名以外にも有志を募り、恵祭を盛り上げるために頑張ってくれています。

また、9月9日(土)に行われる函館市英語暗唱大会に出場する3年生の井上晟那さんが、夏休み中に練習のため登校しています。英語の教科書に掲載されている「A Mother's Lullaby(母の子守唄)」の暗唱に挑戦します。

小中合同研修会を行いました。

7月25日(火)に、えさん小学校を会場として、小中連携の取り組みの一つである「小中合同研修会」を行いました。

えさん小学校と本校との小中連携は平成24年度に「恵山地区小中学校連絡協議会」として発足して以来、12年目となります。新型コロナウイルスの影響により令和2年度に一堂に会しての連携協議会を中止し、以後3年間は様々な制限により思うように小中連携を図ることができずにいました。今年度は従来行われてきた小中連携のあり方を見直すことに着手し、体制整備を進めているところです。ただし両校の教職員が顔を合わせて交流することは重要だと考え、今年度は25日の小中合同研修会、秋にお互いの研究授業を訪問し合って交流する事業を行うこととしています。

25日の合同研修会では「系統的・教科等横断的な学習を推進するために」と題して、えさん小学校の長浦校長による講演を聞きました。その後、今年度の全国学力学習状況調査の国語・数学の問題をグループに分かれて解き、授業改善にどのように活かすかについて協議・発表を行いました。同じ恵山地区の子どもたちを9年間の義務教育期間を見通して育成するため、今後も小中連携を取り組んでまいります。

千羽鶴が完成し、市役所へ届けました。

6月29日の学校ブログで紹介しました千羽鶴(函館から長崎へ派遣される中学生平和大使のために市内の中学校で協力するもの)が完成し、昨日、生徒会担当教諭が市役所へ届けました。

3週間ほどで460羽の鶴を全校生徒が作ってくれました。一人平均で14羽弱の計算です。(※教職員も多少手伝いました。) 昭和20年の8月に犠牲となった方々へ少しでも供養となり、平和な世界の実現のために今回の千羽鶴が役立つことを祈ります。写真は1年生の二本柳さんと2年生の曲戸さん、松本養護教諭の3人が、折った鶴を糸でつなげてくれている様子です。

1学期終業式を行いました。明日から30日間の夏季休業です。

本日の3時間目に1学期終業式を行いました。校歌斉唱に続けて、各学年代表生徒による「1学期を振り返って」の発表、校長から、生徒指導部からという内容でした。

各学年代表生徒の発表では、1年生の斉藤舞織さんが「勉強の仕方の工夫、2学期の期末テストへ向けて」、2年生の泉心優さんが「家庭学習の努力、秋の恵祭(文化祭)へ向けて」、3年生の泉心奈さんが「修学旅行と体育祭の思い出、受験へ向けて」という内容で、全校生徒の前で話してくれました。個人の話と学年としての話が上手にミックスされている内容で、とても感心しました。

校長からは「明日は確実に来るわけではない。いまできることにしっかり取り組み、命を大切に、2学期の初めにまた全員に会えるように。」と話しました。生徒指導部(髙木教諭)からは夏休みの生活心得を中心に、特に交通安全や水難、闇バイト等のSNSのトラブルなどに注意するよう話しました。

明日から30日間の夏季休業に入ります。ご家庭での生活が中心となりますので、ぜひこの機会にお子さんといろいろなコミュニケーションをとっていただけると幸いです。また、1学期中はお陰様で大きな事件、事故、ケガもなく、無事に今日の終業式を迎えることができました。保護者、地域の皆様に心より感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。

今日の2時間目の授業風景です。暑い中でしたが集中して取り組んでいました。

薬物乱用防止教室を行いました。

昨日7月20日(木)、全校生徒を対象に薬物乱用防止教室を行いました。

中央警察署生活安全課少年係の岸本さんに来ていただき、薬物乱用に関するビデオを鑑賞し、その後、岸本さんからそれぞれの薬物の説明、具体的な事例などをお話しいただきました。また、実際の薬物乱用患者のフラッシュバックの様子など生々しい実例も紹介され、生徒が薬物の怖さを実感できる工夫がなされていました。

お話の後、生徒からは薬物の値段、どんな幻覚を見るのか、薬物を作ることをなぜ止められないのかなど、鋭い質問が出され、丁寧に答えていただきました。最後は2年生の曲戸さんが感謝の言葉を述べてくれました。

市内の中学校では、夏休み前のこの時期に薬物乱用防止教室や非行防止教室などを、警察から講師を招いて実施しています。来週から夏休みに入りますが、生徒が様々な誘惑や事件に巻き込まれないよう学校でも指導しますので、保護者や地域の皆様の見守りもよろしくお願いいたします。

「箏(そう)」の特別授業が行われました。

6月30日のこの欄でも紹介しましたが、昨日7月19日(水)、函館市のアウトリーチ事業(小中学校に芸術家等を派遣して、特別授業を行うもの)で、本校に函館三曲協会の宮崎加奈古さんが来校し、全校生徒に箏(琴)の指導と演奏の特別授業を行いました。

時間をずらして各学年ごとに授業が行われました。1,2年生は「さくら さくら」、3年生は「こきりこ節」を宮崎さんからていねいに教わり、それぞれ最後に合奏を行いました。普段あまり触れることがなく、特に「箏」や「琴」は正月にテレビから流れてくる以外は聞くことが少ない和楽器ですが、生徒は講師の説明を真剣に聞き、一生懸命練習する様子をみせてくれました(校長が)3年生を見ていたときには、途中の休憩時間で宮崎さんの見事な模範演奏があり、生徒がすばらしい演奏に大きな拍手で応えていました。

登下校時のヘルメット着用について

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。これにともない、本校でも登下校に自転車を許可していることから、生徒の安全を考え、ヘルメット着用に向けて進めてきたところです。学校運営協議会の意見交換を皮切りに、2回の保護者アンケートと校内での検討を経て、7月18日(火)から登下校時にヘルメットを着用することとしました。

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた人は、約6割が頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着用していた方に比べて平成30年から令和4年までの5年間の合計で約2.1倍高くなっています。(警察庁HPより引用)

頭部の保護が重要であることからヘルメット着用を決めましたが、交通事故に遭わない取り組みも継続して行っていきたいと思います。

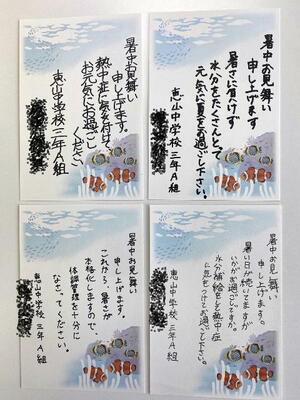

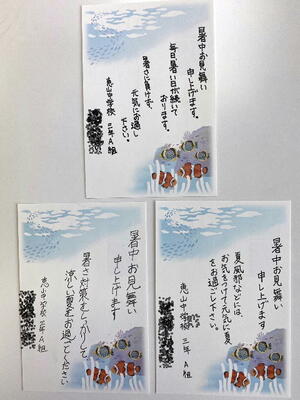

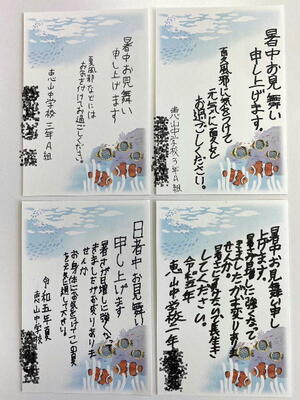

恵山地区に住む75歳以上独居高齢者あての暑中見舞いを作成しました。

「函館市ボランティア連絡協議会えさん」が主催する「令和5年度ふれあい便り実施」事業に本校生徒がボランティアで協力しました。えさん小児童と本校生徒が毎年協力しているものです。本校の担当は120枚で、先週の14日(金)に1人4枚ほどの暑中見舞いを作成しました。一部を写真で紹介します。

少子高齢化が進む中、祖父母と同居する家庭も少なくなっているため、自分たちの住む地域の高齢者とふれあう機会はほとんどありません。今回の取り組みを通して、少しでも児童生徒と高齢者とがつながってほしいと願います。

2年生宿泊研修1日目~2日目の様子です。

前回載せられなかった1日目の函館看護専門学校と自主研修の様子の写真を追加しました。

2日目はグリーンピア大沼の中でのジャム作り体験、そして大沼へ移動してボートオリエンテーリングを行いました。1日目と打って変わっての晴天で、ボートオリエンテーリングに楽しそうに取り組んでいました。

2年生の生徒は時間通りに行動でき、途中の体調不調もなく、全員無事に予定通りの時間に帰着することができました。事前の準備にご尽力いただいた保護者の皆様に、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。

2年生宿泊研修1日目の様子です。

2年生14名が明日までの1泊2日の宿泊研修を実施中です。

1日目の今日は、午前中に函館理美容専門学校(中島町)と函館看護専門学校(柏木町)の2校に分かれて見学しました。11時30分から昼食を含めて4グループに分かれて自主研修を行いました。このあと宿泊先のグリーンピア大沼に17時に到着予定です。

授業参観、学級懇談、図書館開放ありがとうございました。

本日、授業参観と学級懇談を行いました。雨の中、お忙しい中にもかかわらず、ご参加いただき、ありがとうございました。

1学期終了まであと2週間を切り、1学期のまとめに取り組むとともに、2年生は明日から宿泊研修へ出発します。1年生は社会科(須藤教諭)、2年生は明日からの宿泊研修に向けた結団式等の総合的な学習の時間(玉野教諭)、3年生は音楽(大和教諭)の授業をそれぞれ公開しました。授業公開と並行して図書館開放も実施しました。

授業後は各学級の教室で懇談を行いました。お子さんの様子や今後の展望について、担任や学年所属の先生とお話しいただきました。次回は11月10日(金)を予定しておりますので、ご参加のほど、よろしくお願い申し上げます。

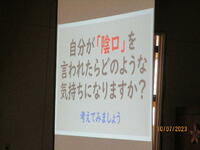

いじめ撲滅集会

本日6時間目に、生徒会主催による「いじめ撲滅集会」を行いました。

今回は「陰口」について考えることをテーマに、個人で考え、グループになって話し合い、それぞれのグループから発表し、最後は個々の思いを短冊に仕上げるという流れでした。

生徒会と有志による、陰口についてのさまざまなシチュエーションを寸劇で演じた動画を全員に見てもらうなど、工夫を凝らした集会となりました。協力してくれた生徒の皆さんに感謝です。

いじめをなくすために、生徒個々の意識を高める教育活動を行うと共に、教職員による見守りや相談体制づくり、未然防止に努めてまいります。本校の具体的な「いじめ防止基本方針」や、函館市の「函館市いじめ防止対策審議会リーフレット」につきましては、左側のメニューに掲載していますので、ご覧ください。

1年生の七夕飾りです。

今日7月7日は七夕です。今年は4年ぶりに全国各地の七夕行事や道内各地で見られる「ローソクもらい」も復活しつつあるようです。

本校では1年生が、いろいろな願いを込めた短冊を作って教室に飾ってくれました。また、今日の給食は七夕にちなんだ献立でした。

2年生技術でミニコンカーを製作中。

2年生の技術では、ミニコンカー(有線のコントローラーでモーターがついたミニカーを動かす教材)を製作しています。1年生で扱った木工のスキルを使い、錐(きり)や糸のこ盤などの道具を駆使して完成を目指しています。

地域の神社祭で本校生徒が松前神楽を舞いました。

恵山地区には4つの神社があり、7月2日(日)からの古武井海積神社を皮切りに、7月4日(火)から恵山厳島神社、7月9日(日)から日浦稲荷神社、7月14日(金)から尻岸内八幡神社で、それぞれ祭典が行われます。

2日(日)の古武井海積神社祭典の宵宮祭では本校2年生の松本悠希さんが、昨日の恵山厳島神社祭典の宵宮祭では松本悠希さんと、同じく2年生の豊澤哲平さんの2名が松前神楽を披露しました。小学生の時から参加しているとのことで、地域の行事に積極的に取り組んでいることに感心しました。

ちょうど北海道博物館の学芸員が取材に訪れていて、宮司さんから松前神楽の歴史や舞について説明があり、本校の2名を含めて4名の小中学生が4つの舞を踊ってくれました。

本校の2名が舞った松前神楽(2分06秒)は、下のURLからご覧ください。(7月中の限定公開)

https://youtu.be/edLtcEm0TYg

1年生の職場体験学習について(動画あり)

本日の午前中に1年生が職場体験学習に取り組みました。

依頼した職場は次の4カ所です。(順不同)

【うみまち食堂 菜の花】様 【認定こども園 函館市つつじ保育園】様

【函館市 恵山支所】様 【DCMニコット 恵山店】様

それぞれの職場にお邪魔して生徒の様子を見てきました。

恵山支所では防災無線の放送体験をしていました。実際に災害が起こったことを想定した原稿を読み、録音した自分の声を聞いているところでした。

つつじ保育園では、ちょうど外のお散歩の途中でした。コミュニティセンターの奥に馬(ポニー?)を飼っている家があり、その馬のところで休憩しているところでした。

菜の花では、甘エビ丼のためのエビの殻むき作業を行っていました。この後、ラーメンを実際に作らせてもらって試食し、開店後はお客さんのオーダー取りなどを体験する予定とのことでした。

ニコットでは実際に定員さんが行う品出し(棚へ並べる)作業中でした。この後、レジ打ちを本物のお客さん相手に行うとのことでした。

どの職場でも9人全員がしっかりと体験する様子を見ることができました。午後は学校へ戻って体験のまとめを行います。

お忙しい中、快く本校の生徒を受け入れてくださり、ありがとうございました。この場をお借りして各職場の皆様に心よりお礼申し上げます。

各所場での様子を撮影した動画(2分12秒)は、下のURLからご覧ください。(7月中の限定公開)

国語・書写の作品です。

先々週から先週にかけて、国語の授業で書写に全学年で取り組みました。1年生は「天地」、2年生は「初志」、3年生は「創造」を書きました。中には小学生の頃から書道教室に通っていて段位を取得している生徒もいます。全体的に毛筆が上手いと感じました。

この後、秋の恵祭(文化祭)の時期、年明けの「書き初め」の時期にも書写に取り組む予定です。

3年生音楽・箏(和楽器)の授業です。

中学校の音楽では「3学年間を通じて1種類以上の和楽器を取り扱い・・・」と定められており、本校では下の写真にある「箏(そう)」の演奏に取り組んでいます。昨日、3年生が箏の練習をしていました。昨年も箏に取り組んだということで、慣れた手つきで雅(みやび)な音を奏でていました。

7月19日(水)には函館市のアウトリーチ事業(小中学校に芸術家等を派遣して、特別授業を行うもの)で、本校に函館三曲協会の宮崎加奈古さんが来校し、全校生徒に箏の指導と演奏の特別授業を行う予定です。

折り鶴(千羽鶴)をつくっています。

毎年、長崎の平和記念式典に函館市の中学生代表が平和大使として参加する際、市内の中学生が折った鶴をつなげて千羽鶴にしたものを持参しています。本校では7月18日までに各学級で100羽つくることを目標に現在取り組んでいます。平和の祈りを込めて捧げる鶴を、生徒が心を込めてつくっています。写真は1年生の様子です。

中体連総合大会3日目の結果です。

バドミントン大会の準々決勝(戸倉中会場)に挑んだ井上晟那さん、伊藤妃奈さんの結果をお知らせします。(試合順です。)

井上(恵山) 6ー21 野村(戸倉) 0-2で惜敗

10ー21

伊藤(恵山)11-21 佐藤(本通) 0-2で惜敗

18-21

2人とも優勝候補の相手とあたりました。1セット目は相手のペースでとられましたが、2セット目は入りから本調子で動きも良く、厳しい返球にも食らいつき、相手のミスを誘っていました。井上さんは2セット目に2ケタ得点を奪う好試合、伊藤さんは2セット目で一時は18-17でリードするなど、優勝候補を相手に一歩も譲らない白熱した試合でした。

惜しくもベスト4は逃しましたが、今日の試合のアシストを務めた成田統真さん、澤田稔々さんのお陰もあり、2人とも全力で試合に臨むことができました。1日目、2日目の試合に臨んだ長谷川雄大さん、三好吉兆さん、長田琉静さん、岩村琉生さん、手代森楓愛さん、二本柳希衣奈さん、そしてただ一人のサッカー部員として奮闘した二本栁波輝さん、全員大変お疲れ様でした。

また、中体連期間中、朝早くお子さんを送り出してくださったサッカー部、バドミントン部の保護者の皆様、大変ありがとうございました。

中体連総合大会2日目の結果です。

中体連2日目はバドミントン女子が行われました。シングルスに出場した澤田さん、手代森さん、二本柳さんが1回戦惜敗、伊藤さんが2勝してベスト8に残り、明日の準々決勝に進みます。

明日は戸倉中学校へ会場が移り、準々決勝、準決勝、決勝が行われます。ベスト8に残った井上さん、伊藤さんには、全力で頑張ってほしいと思います。

※戸倉中は保護者の応援入場ができません。ご了承ください。

中体連総合大会1日目の結果です。

本日から中体連総合大会がスタートし、本校からはサッカー部、バドミントン部が出場しています。

バドミントン部は遺愛高校を会場に男子団体戦から火蓋が切られました。戸倉中を相手に粘りを見せましたが、0-2で惜敗となりました。男子シングルスは成田さん、三好さん、長田さんが1回戦惜敗、井上さんは2勝してベスト8に残り、3日目の準々決勝に進みます。男子ダブルスの長谷川さん、岩村さんは1回戦惜敗でした。

明日は女子シングルスが行われます。

サッカー部はフットボールパークを会場に1回戦が行われました。恵山・南茅部・巴・深堀・銭亀沢の5中学校合同と湯川・ラサールの2中学校合同の対戦でした。前半に恵山側合同が1点を先制しましたが、その後1点を入れられて同点となり、後半に湯川側合同が1点を追加し、リードされたまま無念にも試合が終了し1-2で惜敗でした。二本栁波輝さんは後半に出場し、何度も相手と絡むなど果敢に向かっていきました。

2年生宿泊研修・自主研修の準備の様子です。

3週間後に迫った2年生の宿泊研修ですが、今日は1日目の自主研修のルートづくりに取り組みました。10時からの専門学校(函館理美容専門学校、函館看護専門学校)訪問のあと、11時30分ころからグループに分かれて約4時間の自主研修を行います。それぞれのグループのテーマに沿って昼食も含めて、「どこに行って何をしよう?(調べよう?)」といった話し合いを行いました。