学校ブログ

令和6年度の修了式・離任式を行いました。

3月24日(月)に修了式・離任式を行いました。修了式では校歌合唱の後、1年代表の田中さん、2年代表の斉藤さんに、それぞれ修了証を校長より手渡しました。続いて1年間のまとめと今後について生徒代表から話がありました。1年代表の浜田さんは「1番の思い出は体育祭で、特に五色綱引きではみんなと協力して勝利を目指しました。恵祭など小学校では経験できなかった行事も印象に残りました。2年生ではこの1年の課題を直し、勉強と部活の両立を目指し、後輩となる1年生のお手本となれるように頑張りたいです。」と話してくれました。2年代表の三上さんは「宿泊研修では道に迷いながらも目的地にたどり着き、自分から行動する力が付きました。恵祭では宿泊研修の体験をスライドにまとめ発表するなど真面目に取り組むことができました。4月からは3年生の勉強と1,2年生の復習を両立させ、5月の体育祭と修学旅行に向けて日頃から学んだことを生かして、よい思い出をつくりたいです。」と話してくれました。(生徒代表の文章は一部の抜粋です。)

修了式に続く離任式で、4人の教職員とお別れしました。それぞれの恵山中への思いや生徒へのメッセージを述べたあと、生徒会副会長の岩村さんからお礼の言葉があり、最後に花束が贈呈されました。退職や転出で恵山中を後にしますが、それぞれが次のステージで活躍してくれることを祈ります。(離任の挨拶については、学校だより240号をご覧ください。)

1,2年生の技術・家庭の様子です。

1年生技術では、ここしばらく木材加工の実習としてティッシュボックスをつくってきました。何回か授業の様子を見に行きましたが、籠嶋教諭の指示をよく聞き、事故やケガなく慎重に取り組み、完成させることができました。1年生家庭では、3月19日に菊地教諭の指示でミシンや手縫いで立体的なサッカーボールなどの作品をつくっていました。同じ日の2年生家庭では、2月21日の本HPで紹介しましたプラントベースフード(一番最後の写真)の学習で試食をしました。それぞれ今年度最後の技術・家庭の授業でした。

卒業式での送辞・答辞を紹介します。

昨日の本HPで14日の卒業式全般について載せました。今回は、卒業式の中で現生徒会長の成田さんが述べた送辞と、前生徒会長の松本さんが述べた答辞を紹介します。何といっても内容が素晴らしいです。送辞では先輩である3年生のさまざま活躍と、伝統を力強く受け継ぐという約束が述べられました。答辞では3年間の思い出とともに仲間や教職員の支えで困難を乗り越えたこと、ご家族への心からの感謝の気持ち、最後に恵山中で学んだこと、得た友情、さまざまな人からの温かい言葉を胸に、前へ向かって歩んでいくという決意が述べられました。このような文面に加えて、当日は2人ともに自分自身の言葉として気持ちが込められた、そして大変聞きやすい話し方で、自分の思いを堂々と伝えてくれました。ここでは文面だけの紹介となりますが、ぜひお読みいただけると幸いです。

第20回卒業証書授与式を挙行しました。

先週3月14日(金)に、無事に卒業式を挙行し、13名の卒業生が恵山中から旅立ちました。卒業式にあたり、清藤恵山支所長、松本PTA会長をはじめとしたご来賓の皆様、卒業生の保護者の皆様には、ご多用の中ご臨席をいただき、この場をお借りして心よりお礼申し上げます。いつもはとても賑やかな3年生ですが、当日は凜とした雰囲気で、とても立派な態度と動きを見せてくれました。その姿を見つめる1,2年生も、しっかりと練習以上の様子で式に臨んでくれました。また送辞を述べてくれた2年生の成田さん、答辞を述べてくれた3年生の松本さんは、それぞれの思いが詰まった素晴らしい内容と話し方で、卒業生と在校生へ向けて話してくれました。そして練習を重ねてきた式歌「旅立ちの日」を、全校生徒の歌声で体育館に響かせてくれました。式後の学活では、3年A組,3年SA組ともに3年間の振り返りや担任からの最後の話し、保護者へのメッセージなど、和やかで暖かい雰囲気の時間を過ごしました。下校時には1階廊下で在校生と職員の見送りを受け、しばらく外の卒業式看板をバックに記念写真を撮ったり談笑して解散となりました。4月からはそれぞれの道で新しい生活がスタートします。本校生徒数の45%を占めていた3年生が卒業すると寂しくなりますが、教職員一同、13名の卒業生の今後のご活躍を祈念しています。ガンバレ!

卒業式へ向けて④

いよいよ明日、第20回卒業証書授与式の当日となります。本番へ向けての準備も、昨日、今日で大詰めを迎えました。昨日12日(水)は、本番通りの通し練習(総練習)を行いました。公立高校の受験後から練習を重ねてきた3年生は、動きも板に付き、立派な態度で練習に臨んでいました。式のクライマックスである合唱では、1・2年生も含めて全員が体育館に声を響かせようと頑張っていました。また、今日13日(木)は、まず3年生の同窓会入会式を行いました。校長からの話の中で、函館市教育委員会・藤井教育長から市内の中学校卒業生へ向けてメッセージが届いていましたので、内容を解説しながら紹介しました。(藤井教育長からのメッセージはこちら→緒方洪庵卒業式メッセージ.pdf) その後、午前中に全生徒と職員で校舎内の清掃を行い、3年生が下校した午後に、本会場である体育館の紅白幕はり、椅子、看板設置や、教室の飾り付けを行いました。こういう作業を厭わずに進んでやる本校生徒の姿に、いつも感心します。明日は良い卒業式になるよう、生徒・職員で一緒に頑張りましょう!

卒業式へ向けて③

昨日11日(火)に、3年生が最後の学年レクリエーションを行いました。最初に教室でゲーム(引いたカードの指示で話し、見ている側があてるゲームなど)をした後、体育館でキックベース、ミニバレー、ドッヂボールをしました。3年生は13名ですが、このメンバーで学校生活を過ごすのも、あと2日間を残すのみです。明日は同窓会入会式、校内清掃、そして明後日は卒業式本番です。

SB組でケーキ作りに取り組みました+今日は3.11です。

昨日10日(月)に、SB組がショートケーキ作りにチャレンジしました。「家庭学習のすごろくで300マスを達成したら、希望のことをする」約束で、見事に300マスを達成したそうです。そして調理実習をすることになり、2年生の龍信さんが好きなショートケーキを作ることにしていました。食材などを準備して、昨日、調理実習本番を迎えましたが、残念ながら龍信さんが体調不良で早退したため、1年生の瑛仁さんが担任の立花教諭の手伝いを受けながら、ほぼ一人でショートケーキを作りました。左の写真のように卵を泡立て器で混ぜてスポンジからつくりました。オーブンで焼き、クリームをデコレーションしてイチゴを添えた立派なショートケーキができあがりました。SA組の慧さんと佐藤教諭、南部谷教諭にもお裾分けをして、みんなで美味しくいただきました。

また、今日は14年前の東日本大震災の日です。地震が発生した2011年3月11日午後2時46分頃、当時私が勤務していた赤川中学校では卒業式の準備で教室清掃や装飾の作業をしていましたが、地震発生ですぐ全生徒を下校させました。その後のテレビニュースの速報を見て、全職員が唖然としていたのを覚えています。その頃に生まれたのが現在の中学2年生、3年生です。災害を風化させないためにも、当時のことを少しでも伝えていきたいと思い、今朝、下のような画面で登校する生徒を迎えました。また地震発生の2時46分に防災無線でサイレンが鳴らされ、職員室でも黙祷を捧げました。被害に遭われた皆様には、心からお見舞い申し上げます。

1,3年生対象の保健講話(性教育)を行いました。

先週7日(金)に、函館中央病院の小林助産師を講師に迎えて、1年生と3年生が保健講話に参加しました。1年生の講話では「OPEN THE 思春期」というタイトルで、思春期の体と心、大事な体と心を守るために、彼女と彼のおつきあい、生命誕生の4つについて、スライドを使ってお話しいただきました。3年生の講話では、同じくスライドを見ながら、生命誕生、彼女と彼のおつきあい、大事な体と心について、特に望まない妊娠、人工妊娠中絶、避妊、性感染症、がん、多様な性など、より大人として大事な内容について学びました。性については、きちんとした知識をもっておくことがとても大事です。学校での学習に加えて、ご家庭でも一番身近な保護者から、ぜひ性についてお子さんとお話ししていただければと思います。

2年生対象デートDV防止出前授業を行いました。

昨日3月6日(木)に、函館市子ども未来部子育て支援課の関口相談員を講師に招き、2年生を対象としたデートDV防止出前授業を行いました。デートDVとは「結婚していない若い恋人間でおきるDV(ドメスティック・バイオレンス」を指します。授業では、暴力には(体への暴力、心への暴力、経済的暴力、デジタル暴力、性的な暴力)があること、デートDVとは何か、対等な関係のためのYOUメッセージ(相手を責める話し方)とIメッセージ(自分の気持ちを伝える話し方)などについて、とてもわかりやすくお話しいただきました。中央の写真は「デートの約束」、右の写真は「スマホのトラブル」について、それぞれ生徒がロールプレイをしている様子です。カツラをかぶって臨場感を演出してくれていました。

卒業式へ向けて②

昨日3月5日(水)は公立高校入試の面接日でした。本校からの受験生も頑張ってくれたことと思います。そんな3年生の晴れ舞台である卒業式に向け、1,2年生の合同音楽で合唱の練習が行われました。2月14日の本HPでも紹介しましたが、昨日が2回目の合同練習でした。体育館の中で3つのパートに分かれて練習し(左側の写真は男声の様子です)、最後に全員でピアノを囲んで(中央の写真)練習に取り組みました。そして受験を終えて今日から登校再開の3年生が、1回目の式練習を行いました。右側の写真は全体の流れの確認と実際の動きに取り組む様子です。卒業式まであと8日、登校日ではあと6日です。

新入生体験入学で、えさん小6年生4名が来校しました。

昨日は公立高校入試の学力検査が行われましたが、毎年この日に新入生のための体験入学を実施しています。えさん小学校の4名の6年生と担任の先生、校長先生が来校しました。体験内容は4つあり、最初に本校生徒会執行部3名から、月ごとの学校の行事や学習について、画面と説明のプレゼン方式で紹介がありました。その後、担当教諭が新入生を引率して各教室や体育館などを回り、校内の紹介をしました。次の体験授業では、国語担当教諭が書道の授業を行い、中学生になるにあたっての決意(漢字1文字か2文字)を半紙に毛筆で書きました。「学ぶ」、「勉強、「夢」、「学習」とそれぞれの思いを書いてくれました。体験授業の後は、生徒指導担当教諭から中学生としての心得について話がありました。今回の体験入学を通して、少しでも安心して本校へ入学してほしいと思います。

今年度最後の専門委員会・全校集会と書き初め会の表彰を行いました。

昨日3月3日(月)に、専門委員会・全校集会の最終回が行われました。3年生が公立高校受験前日のため、1,2年生のみで「後期の活動反省と、来年度への引き継ぎ事項」について話し合いました。その後の集会では生徒会執行部、代議員会、学習委員会、保体委員会それぞれの代表から報告が行われました。集会で成田生徒会長のお話にもありましたが、「より良い恵山中をつくるために」という視点で、執行部と各委員会の中でしっかりと考え、話し合って進める様子に、いつも感心しています。来年度でも、このような姿勢で続けてほしいと思います。

また、集会に先立って「新春書き初め会」の表彰を行いました。1年生の田中さんと2年生の中村さんが「銅賞」に選ばれましたので、函館市教育委員会からの表彰状を校長が手渡しました。

今年度最後の学校運営協議会+1,2年学年末テストを行いました。

先週2月27日(木)に、今年度最後となる第3回学校運営協議会を行いました。学校からは10月以降の後期の教育活動の様子と、生徒・保護者・教職員の学校評価について紹介し、各委員の皆様からさまざまなご意見をいただきました。特に今年度実施した恵山登山(学校運営協議会が主催)の継続的な実施と、生徒数減少に伴う心配の声をいただきました。来年度からは、えさん小学校と本校の学校運営協議会を統合し、恵山地区全体で2つの学校の教育活動をご支援いただく形なります。今年度の本校の教育活動に対し、さまざまなご支援・ご協力をいただき、この場をお借りしてあらためて深く感謝申し上げます。

また、28日(金)は1・2年生の学年末テスト(国語、社会、数学、理科、英語の5教科)を行いました。10月からの後期の学習のまとめとして、これまでの学習の成果を発揮し、頑張っている様子が見られました。写真は左側が1年生、右側が2年生の様子です。

卒業式へ向けて①

下の左側と中央の写真は、昨日26日(水)の3年生音楽の様子です。3月14日(金)の卒業式で歌う「旅立ちの日に」を、大和教諭の指導でピアノを囲んで練習していました。昨年も在校生として歌いましたが、今年は卒業生として自分たちのために歌うことになります。とても良い雰囲気で練習に取り組んでいました。また、右側の写真は26日(水)の給食の副食で「タコdeたこ焼き」で、その名の通りタコの形のたこ焼きです。3年生が給食を食べるのは、入試等や食数の関係で、3月11日まであと6回となりました。小中学校の職員等にならない限り、この先たぶん一生、給食を食べる機会はないかと思われます。栄養のバランスを考えて楽しい献立をつくってくれる栄養教諭さん、調理師さん、そして給食を運んでくれる運送業者さん、学校に着いた給食を受け取ってくれる用務員さんなど、たくさんの方たちのお陰で給食を美味しくいただけています。ぜひ残り数回の給食を「感謝の気持ち」でいただいてほしいと思います。

SB組で公開研究授業を行いました。

昨日2月25日(火)、SB組で道南特別活動研究会の研究授業を立花教諭が行いました。12月13日の本ブログでも同様の研究授業を紹介しました。今年の秋に行われる特別活動研究会の全道大会で、昨日の研究授業の録画を使うとのことです。授業では「なりたい自分になるために、できることを決めよう」というめあてで、どんな大人になりたいか、自分の強みは何か、自分をレベルアップさせるためには、3月までに何を頑張るかなどについて、SB組の2人が考えを発表したりしました。下の写真にあるとおり、周りに10名ほどの先生方が見ている中でしたが、2人はいつも通りの雰囲気でしっかり授業に取り組む姿を見せてくれました。

1,2年生の学年末テストが始まっています。

今週は1,2年生の学年末テストが実施されています。今日は美術のペーパーテストが行われました。(写真は1年生の様子です。) 明日26日(水)は保体と家庭、27日(木)は技術、そして28日(金)は社会、理科、英語、国語、数学の順番でテストを行います。今年度最後の定期テストで、これまで身に付けてきた学力をしっかり発揮してほしいと思います。

今週の家庭科と体育の授業の様子です。

19日(水)の3年生家庭科では、プラントベースフード(植物由来原料を使い、食感や味などもふくめて、お肉や魚料理などを再現したもの)の学習を行いました。下の写真にある肉(のようなプラントベースフード)を試食し、見た目や触感、味などについてタブレットに入力していました。

また、今週から体育では全学年がダンスの授業を始めています。1,3年生はヒップホップダンス、2年生はロックダンスに挑戦しています。体育館の壁面に大きく動画を映し、その動きをまねて一生懸命踊っていました。

学習サポート最終回の様子です。

昨日19日(木)に最終回となる5回目の学習サポートを行いました。11月から2月までの水曜日の放課後に、学力向上と主体的に学ぶ姿勢を醸成するために実施してきました。最終回にあたり、昨日は学習サポートの振り返りを全員の生徒に書いてもらいました。その一部を紹介します。

〇時間いっぱい最後まで集中して勉強ができように頑張ることができました。単元テストなどに向けてのテスト勉強ができてよかったです。

〇自分が持ってきたワークなどをでき、先生や友だちがていねいに教えてくれるのが良かった。

〇何をするか目標をもって取り組むことを決めればよかった。

〇たまに途中で集中が途切れてしまったことがあったため、最後まで集中して学習できたらよかったと思う。

特に3年生は高校受験のために時間を有効に使っている様子でした。書いてもらった振り返りからは、家よりも誘惑物が格段に少ない学校での学習がはかどるように感じました。この取組が家での主体的な学習の姿勢につながるよう、学校でも促していきたいと思います。ご家庭でもご協力いただけると幸いです。

最後の道徳授業を紹介します。

35回にわたって行われてきた道徳の授業が、2月17日に最後をむかえました。1年間でA自分自身に関すること、B人との関わりに関すること、C集団や社会との関わりに関すること、D生命や自然、崇高なものとの関わりに関することの4つの内容について、さまざまな題材を通して考え、話し合ってきました。道徳の授業では「○○はこうあるべき」といった正解を求めません。自分なりにどう思い、他の意見をどう聞き、今後の生活にどう生かすかについて、さまざまな思いを巡らす時間です。本HPでは全部を紹介することはできませんでしたが、ご家庭でも「このことについてどう思う?」など、話題提供になればという思いで授業の様子を紹介してきました。今回で道徳の紹介は最後になります。毎回長めの文章(今回も長いです・・・)で読みにくい点もあったかと思いますが、お読みいただき、ありがとうございました。

1年A組、12年SAB組「いつわりのバイオリン」

◯内容項目…D主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること-22よりよく生きる喜び

◯内容の概略

その昔、ドイツのブレーメンでフランクという男のバイオリン工房があった。フランクは納得のいくバイオリンでなければ決して自分のラベルを貼らなかった。弟子のロビンは才能があったが、フランクはなかなかラベルを許さず、10年後にようやくラベルを貼ることを許した。ある日、フランクの評判を聞いた著名なバイオリニストがフランクにバイオリン作りを依頼した。夢のような話だったが、すぐに渡せるバイオリンはなかった。毎日徹夜でひたすらバイオリンを作ったが、時間が足りず納得のいくバイオリンはできなかった。そのとき、ロビンのバイオリンが目に入り、一瞬目を伏せたが気付くとロビンのラベルを自分のものに貼り替えて、バイオリニストに渡した。そのバイオリニストの演奏会は大成功で、フランクの評判はますます高まったが、フランクの心は重く沈み、日に日に元気をなくした。ロビンはそんなフランクを見ていられなくなり、故郷で自分の工房を開いた。ある日、ロビンからフランクへ一通の手紙が届いた。「今でもあなたの音を求めてバイオリン作りに励んでいますが、まだあなたの音を超えることはできません。」フランクの目から涙がこぼれ落ちた。フランクはロビンへ手紙を書き始めた。それは自分を取り戻す旅のはじまりだった。

〇武内教諭(1A担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・心の中の弱さを抱えながらも、よりよい生き方とは何か、教材を通して考えさせ、不完全さを克服することを学ばせたい。

◯立花教諭(12SAB担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・題材となっているバイオリン工房について動画を見てイメージを持ちながら芸術に触れるとともに、誰にでも失敗することや過ちを犯す可能性はあるということについて考え、自分らしく誇りをもって生きるために大切なことを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・人間は失敗することがあるが、弱さを乗り越えるために謝る気持ちが大切だと思った。

・弱さを乗り越えるためには、何度も挑戦することや根性が大切だと思う。

2年A組「きいちゃん」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-14家族愛、家庭生活の充実

◯内容の概略

きいちゃんは小さいときに高熱が出て、それがもとで手足が不自由になった。高校生になった今も訓練を受けるために家を遠く離れた宿舎のある学校に来ている。きいちゃんのお姉さんが結婚することになり、学校の先生といっしょに染めた布で、ゆかたをぬってプレゼントすることにした。「ぜったいにひとりでぬう。」と頑張り、結婚式の10日前にゆかたができた。お姉さんにゆかたを送った二日後、お姉さんから先生へ電話があり、きいちゃんと先生に結婚式に出てほしいと言ってきた。

花嫁姿のお姉さんはきれいだった。お色直しで扉から出てきたとき、きいちゃんがぬったあのゆかたを着ていた。「このゆかたは私の妹がぬってくれました。妹は小さいときに高い熱が出て手足が不自由になりました。そのために家から離れて生活しなくてはなりませんでした。家で父や母と暮らしている私のことを恨んでいるのではないかと思ったこともありました。でも、妹はそんなことはけっしてなく、私のためにこんな立派なゆかたをぬってくれたのです。妹は私の誇りです。」とマイクで話し、きいちゃんを紹介した。会場は大きな拍手でいっぱいになった。このあと、きいちゃんは和裁を習いたいと言い、一生の仕事に選んだ。

◯髙橋教諭が工夫したこと、考えさせたいこと

この教材では「家族愛」についての学習であったが、「平等・公平」のテーマに変更した。障がいがあっても、人として平等で公平に生きる大切さや、意思の尊重、助けが必要だったりしたら、ちゃんと支援すること考えさせたい。(インクルーシブ教育) ※肢体不自由の特別支援学校に所属する小学生が、地域の中学校に進学する動画を視聴。

3年A組、3年SA組「お別れ会」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-15よりよい学校生活、集団生活の充実

◯内容の概略

「僕」は中学校の卒業式の日を迎えていた。卒業式のPTA会長の祝辞の間、僕は剣道部の後輩に向けての挨拶のことが気になっていた。剣道部は智との付き合いと、帰宅部がかっこ悪いという理由だけで3年間続けた。式も学活も終わり、剣道部が集まっているところへ向かった。智は「僕は高校に行ったら剣道はやらないと思います。でも、先生や仲間たちに支えられて剣道をやれて本当によかった。」と話し、大きな拍手が湧いた。県大会に出た原動力の大将の孝好は「8年連続で県大会に出ていてすごいプレッシャーだったけど、俺が勝たなきゃと思って小学校の頃に通っていた剣友会で練習していた。けっこうつらかったけど、自分のためより学校のために俺は頑張った。」僕は孝好がそんなことを考えて努力していたなんて全然知らなかった。最後に顧問の先生の話を聞き、また考えさせられた。「高校でも続ける者、やめる者、さまざまだと思うが、南中の文字が入った「たれネーム(防具につける名札)」は大事にとっておけ。みんなが南中の一員として頑張った証なんだからな。」僕は本当に南中の一員として頑張っていたのだろうか。

今、僕は週に1回、南中の武道場でそのときの防具やたれネームを使っている。後輩たちのコーチに来ているのだ。今さら遅いのかも知れないけど、僕にできる精一杯のことをしたいと思っている。

◯玉野教諭(3A担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・自分が中学校で頑張ったことを考えたり、クラスメイトの頑張ったことを聞いたりすることで、3年間を肯定的に振り返ってほしい。また、残りの日数で学校や後輩のためにできることを考えさせたい。

〇髙木教諭(SA担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・卒業を間近に控えて、1,2年生に何を伝えていくのか、どんなふうに卒業していくのかを考えさせたい。学校の一員として、さらに生活しやすい学校をつくっていくにはどうしたらよいのかを最後のまとめとしたい。

2月14日(金)の授業の様子です。

先週14日(金)の2年生英語・ALTゲイズ先生と、1年生理科・地層の授業を紹介します。2年生英語では、ゲイズ先生が「Kahoot!(カフート)」というアプリで画面に4択の英文法の問題を出し、生徒がタブレットで回答していました。英文法の振り返りの内容で、生徒は学習したことをクイズで楽しく振り返っていました。1年生理科では、水槽に砂や小石を流す動画を見ながら、地層がどのようにできるかについて考えていました。

卒業式へ向けた合同音楽の様子です。

昨日13日(木)に、3月の卒業証書授与式の合唱練習として、1,2年生の合同音楽を体育館で行いました。合唱曲は「旅立ちの日に」です。「白い光の中で~」で始まる卒業式の定番曲で、ソプラノ、アルト、男声の3つのパートに分かれて歌います。学年ごとの音楽の授業でも取り組んできましたが、2つの学年が一緒に練習するのは昨日が初めてでした。写真のようにピアノを囲んで、大和教諭の指示で体育館に歌声が響かせようと頑張っていました。

本日は私立高校一般入試日です。

先月の私立推薦入試、特別支援学校入試、今週初めの公立推薦入試に続き、本日、私立高校一般入試が行われています。本校3年生も函館市内の私立高校受験に挑んでいます。入試に面接を課す高校がほとんどであるため、1月29日の本HPでも紹介しましたが、本校でも冬休み明けから本格的に面接練習に取り組んできました。3年生の先生方が中心となって進めてきましたが、仕上げとして10日(月)は教頭先生(左側の写真)、そして昨日12日(水)は校長室で校長が面接練習(右側の写真)を行いました。緊張感のある中にも、いままでの練習の成果を生かして、しっかりと受け答えすることができていました。今日の学力試験、面接試験ともに全力を出し切ってきてほしいと思います。

1,2年生技術の様子です。

本校では月曜日に技術の籠嶋教諭、火曜日に美術の須賀教諭、水曜日に家庭の菊地教諭がそれぞれ巡回で来校して授業を行っています。10日(月)は1年生と2年生の技術の授業がありました。1年生は木材加工でティッシュボックスを製作しています。先生が釘打ちの解説をしていて、先生の周りで真剣に手順や注意点を聞き、その後それぞれの製作に取り組みました。2年生は下にある「FM ONE SP DYNAMO RADIO」(充電機能、ブルートゥース機能、ライト付FMラジオ)の製作に必要なハンダづけの実習でした。初めてハンダづけをする場面でしたが、先生の解説どおりに慎重にハンダ付けの練習に取り組んでいました。

2月7日(金)の学級活動の様子です。

先週7日(金)は、全学級でさまざまな学級活動が行われましたので紹介します。(※3年生は入試に向けての学習時間でした。写真はありませんのでご了承ください。)

写真①②はSB組の「将来の仕事について」で、自分がなりたい職業について、どんな資質・能力が必要かのレーダーチャート(蜘蛛の巣グラフ)を作っている様子です。2月25日(火)にSB組担任の立花教諭が行う道南特別活動研究会の研究授業に向けた内容です。(本HP12月13日でも紹介しました。)

写真③はSA組で、やはり将来なりたい職業(タブレット画面はサッカー)について動画を見ている様子です。

写真④は2年A組で「NGワードゲーム(各自が設定したNGワードを言ってはいけない)」を楽しそうにやっている様子です。

写真⑤⑥は1年A組で学級レクリエーションの内容を、タブレットの「Canva(キャンバ)」というアプリで意見を出し合っている様子です。

小中連携事業でスクールカウンセラー講演会を行いました。

えさん小学校と本校は、同じ地域の子どもたちで繋がる学校ということで、平成24年度から小中連携事業を行っています。例年、お互いの公開授業研究を訪問したり、代表が集まって小中連携会議を行っています。今年度は、それぞれで別々に行っていたスクールカウンセラーによる講演について、お互いに訪問して小中の教職員が一緒に講演に参加する形で行いました。昨日は本校で西谷スクールカウンセラーの講演を行い、えさん小学校からも参加していただきました。

「観て共感」という演題(演題の意味は「耳で聞くだけではなく、子どもの心を理解するためには」ということ)でした。西谷スクールカウンセラーのこれまでの実体験をもとに、さまざまな事例における実際の対応や考え方について、深い洞察を交えながらお話しいただきました。

道徳の授業の紹介(2月5日実施)

昨日の道徳では、1年A組と12年SAB組の「緑のじゅうたん」および3年S組の「ワンス・アポン・タイム・イン・ジャパン」という題材で実在の人物についてのお話、2年A組の「足袋の季節」は筆者が小さかった頃のお話が扱われています。事後の振り返りを見ると、生徒がしっかりと内容について考えている様子がわかりました。

1年A組、12年SAB組「緑のじゅうたん」

◯内容項目…A主として自分自身に関すること-5真理の探究、創造

◯内容の概略

2014年5月に旧国立競技場のお別れセレモニーが行われた時、グラウンドキーパーだった鈴木憲美さんが表彰された。1965年に国立競技場のグラウンドキーパーになり、整備に没頭していた。1981年2月にイングランドのサッカークラブチームの監督から、芝が枯れて黄色くなっていると指摘され、さらに「日本のナショナルスタジアムの芝は枯れている」と世界中に報道された。

鈴木さんはあらゆる種類の芝の種を取り寄せ、課題を解決しようとした。そしてある時、夏芝の上に冬芝の種をまく「二毛作」という究極の挑戦を決断した。悔しい報道から8年目のこの決断で、とうとう冬の芝も緑にした。この方法は日本各地で受け継がれた。「自分の誇りは、冬でも滑らかな緑の芝になって、サッカーのパスの精度や走力が向上し、日本のチームの役に立てたことです。」と鈴木さんは語った。

○坂井教諭(1A担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・スポーツ競技場の運営・整備→人のために役に立てる素晴らしさを考えさせたい。

◯髙橋教諭(12SAB担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・国立競技場の動画を見せて、緑の芝が有る無いの違い、設置の大変さをもとに考えさせ、自分の目標や理想に向けて、取り組もうとする態度を身につけさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・あきらめないことが大事だと思いました。

・今回の道徳でくやしくても努力する大切さを知れました。その大切さを知ったことで未来の自分にも役立てたいなとおもいました。

2年A組「足袋の季節」

◯内容項目…D主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること-22よりよく生きる喜び

◯内容の概略

1923年に私は、家の経済が非常に苦しいため、小学校を出てすぐに小樽のおばの所へ行き、おばが小樽郵便局の給仕の仕事を世話してくれた。月給は安く、冬にはゴム長どころか足袋を買う余裕もなかった。

ある日、上役の言いつけで10銭玉を握って、おばあさんが売っていた大福餅を買いに行った。自分が渡したのは10銭玉だったが、おばあさんは「50銭玉だったね?」と聞いた。そのとき40銭あれば足袋が買えると思って「うん。」とうなずいてしまった。おばあさんはちらっと私を見て「踏ん張りなさいよ。」と言って私の手に10銭玉を4つ握らせてくれた。「あのおばあさんから金をかすめ取った」という自責の念と「踏ん張りなさいよ。」と励ましてくれたのだという甘い考えとが、日夜私を苦しめた。

以後20何種類の職を転々としても、「踏ん張りなさいよ。」の言葉に支えられてきた。後悔の念が深いが、おばあさんが私にくれた心を、今度は私が誰かに差し上げなければならないと思っている。

◯髙木教諭が工夫したこと、考えさせたいこと

・テーマが「良心の呵責」とこれからの生き方についてで、「良心の呵責」についてと「良心の呵責」を感じた自身の経験を通して、その後、どう生きていったら良いのかを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・おばあさんの踏ん張りなさいよっていう言葉のお陰で心が変わった。

・嘘をついたままにすると後悔したり、自分を責めてしまうので正直に認めることが大切だった。

3年SA組「ワンス・アポン・タイム・イン・ジャパン」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-10遵法精神、公徳心

◯内容の概略

アメリカの動物学者エドワード・シルベスター・モースが、1877年から2年間日本に滞在した時の記録出版から、当時の日本の人々についてのお話。モースが日本を訪れてまず驚いたのは開けっ放しの家屋の造りで通りから家の中の様子が丸見えだった。広島のある旅館に滞在した時、何日間か他の地を巡る際に余分な現金と金の懐中時計を旅館に預かってほしいと頼んだ。女性がお盆を一つ持ってきて「このお盆に載せてください。」といい、その盆を畳の上に置いて、そのまま部屋を出て行った。モースが不安になって尋ねると女性も旅館の主人も「ここに置いたままでいいのです。」と答えた。一週間後に同じ部屋に戻った時、お盆には現金と懐中時計が出かけた時のままの状態で置かれていた。モースの国では、ホテルの入り口にさまざまな注意書きや禁止事項が貼られ、石けんやタオルが盗まれないようにさまざまな手段がとられている。

モースが初めて日本を訪れてからおよそ140年が経つが、今の日本を訪れたら、どのようなメモやスケッチを残すだろう…。

◯菊地教諭が工夫したこと、考えさせたいこと

・ルールを守ることの大切さについて、普段の学校での集団生活と絡めながら自分たちはどう過ごすべきかを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・一人一人がきまりを守って行くのが大切だと思いました。

全国学力学習状況調査(理科)の事前検証を行いました。

毎年4月中旬に行われる全国学力学習状況調査は、来年度も同じ時期に中学3年生(現在の2年生)を対象に行われます。来年度は例年の国語、数学、質問紙に加えて、理科も実施されます。理科の実施については、来年度、一人一台端末を使ってテストが行われます。CBT方式と呼ばれています。「CBT」とは、「Computer Based Testing」の略称で、文字通り、コンピューターを使用した試験方式のことです。コンピューターのディスプレイに問題が表示され、タッチパネルやキーボードを使って選択肢を選んだり、答えを入力したりして解答します。昨日は4月に全国学力学習状況調査を受ける2年生が、事前検証(インターネット回線を使って行うため、ネット通信やタブレットなどに不具合がないかを確かめる)を行いました。先生が操作方法を指示しながら、下の写真にあるように、問題が表示されるかどうか等を確かめました。なお、国語、数学、質問紙は例年通りの冊子と解答用紙の形で行われる予定です。

3年生が参加する最後の専門委員会を行いました。

1月30日(木)に専門委員会・全校集会が行われましたが、3年生はこの日が最後の参加になりました。この後、2月中旬に私立高校入試、3月初めに公立高校入試を迎えるため、例年この時期に委員会活動を引退する形をとっています。成田生徒会長から、3年生のこれまでの活動に対し、感謝の言葉が述べられました。

また全校集会では、各委員会長から点検活動の結果や改善のための呼びかけなどについて、全校生徒へ向けて発信がありました。1,2年生の活動は3月まで続きますので、最後までしっかりやりきってほしいと思います。

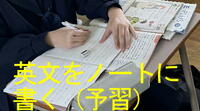

学習サポート(4回目)を解説してみました。

「主体的に学ぶ姿勢を醸成するため」に行っている学習サポートの4回目を昨日29日(水)に行いました。今回は手元の写真を3枚紹介し、少し解説したいと思います。

左側の写真は2年生の国語の手元写真です。ワークブックの漢字について、ただ書き写すだけでなく、自分なりに工夫して漢字の練習に取り組んでいます。中央の写真は2年生の社会の手元写真で、学習した内容をワークブックで復習しています。右側の写真は1年生の英語の手元写真で、次の時間に備えて英文をノートに書いています。このように、学習サポートの時間では、それぞれ自分が取り組むものを事前に考え、自分で調整しながら取り組んでいます。

下の図にあるとおり、以前は「関心・意欲・態度」という評価項目でしたが、令和3年から実施されている学習指導要領では「主体的に学習に取り組む態度」として、図の下にある「自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整」しているかどうかを評価しています。学習サポートでは、この「主体的に…」を養う目的も含めて行っています。

3年生の面接練習が本格化しています。

進路に関わっては、すでに私立高校推薦入試が終了し、今週末は特別支援学校、そして2月・3月に公立高校、私立高校の一般入試および推薦入試が行われます。各入試で行われる面接に向けて、3年生の面接練習が本格的に行われています。あいさつや服装、立ち居振る舞い、話し方など基本的なことから「志望動機」など具体的な返答内容まで、細部にわたって練習しています。今後、大人になっても就職やアルバイト、資格試験などでも面接が行われます。面接の場面でなくても「きちんと立つ、座る」や「正しく話す」、「場にふさわしい服装や髪型」はさまざまな場面で必要になります。ぜひ「面接のための練習」を含めて「社会人としての練習」のつもりで本番に向けて頑張ってほしいと思います。

2年生でハローワークによる職業講話を行いました。

先週24日(金)に、キャリア教育の一環として2年生を対象にハローワークはこだて(函館公共職業安定所)による職業講話を実施しました。ハローワークはこだてと本校をZoom(ズーム)でつなぎ、講師の中島さんと画面越しのリモート環境でお話しいただいたり(右側の写真)、質問や意見交換を行いました。2年生は(1)職業選択で大切なこと、(2)仕事(就職)するのに苦労する人・しない人、の2点について資料をもとに講話を熱心に聞いていました。

生徒の感想を1名分だけ紹介します・・・今回の話を聞き、家族と進学、就職の話をしてみようと思う良いきっかけになりました。テスト前は体調管理を心がけていましたが、社会人になっても大事だと分かりました。ですので、毎日早寝早起きをしたいです。コミュニケーションが大事ということを知ったので、誰にでも良いコミュニケーションが取れるようにしたいです。

また、資料の最後に「企業から就職を希望する学生に望むことのアンケートより」がありましたので、参考のために紹介します。

・コミュニケーション能力とチャレンジ精神。 ・積極的に自分から発信してコミュニケーションを取れる人。 ・明るさ、あいさつ、コミュニケーション能力を望みます。 ・自分の考えを話せること。 ・誠実さ、前向きさ。 ・努力をしてくれること。 ・チャレンジする気持ち、受け身にならないこと。 ・目標に向かって進んでいける強い心を持っている人。 ・社会に出るにあたり数字に強くなってほしいと思います。 ・地元に貢献する意識をしっかり持ってほしい。 ・「お客様のために何ができるか」を自ら考え、行動すること。 ・上手くいかなくてもすぐに諦めないで、何事も根気よくのびのび楽しく頑張ってほしい。 ・社会人に限ったことではありませんが、円滑なコミュニケーションのためには、お互いの信頼関係が重要になりますので、「ウソをつかないこと」をお願いします。 ・働くことの覚悟。やってみたいことが他にあって悩んでいるなら、やってみてほしい。 就職してみたが思っていたのと違った、やりたいことがあった、と早々に諦めるともったいないので。 ・選択肢を多くもち、なるべく多くの体験や経験をしてから企業を選択してください。 ・いろいろな企業の説明を聞いて就職先を検討してほしい。 ・広く会社の案内を聴いて見てほしい。

ALTゲイズ先生、3年生授業の様子です。

先週23日(木)は、今年に入って1回目のALTゲイズ先生来校日でした。3年生の様子を見に行ったら、冬休みに何をしていたかという質問に英語で答える場面でした。「いとこに会って・・・いとこは英語でなんて言うんですか?」や「母の手伝いを英語で?」など、英語でゲイズ先生に答えようとしていました。その中で、ある生徒が「make a baby」と発言し、教室中が驚きと笑いに包まれました。・・・が、ゲイズ先生(も爆笑していましたが)とよくよくやりとりをやり直したところ、「ゲームの中でティラノサウルスの赤ちゃんを育てた」ということを英語で言いたかったのに、一部分だけしか表現できなかったという落ちでした。とっさに英語で表現することの難しさと、なんとか伝えようとする意志で伝わるものだと、感心しながら微笑ましく見ていました。

学習サポート3回目の様子です。

昨日22日(水)の放課後に3回目の学習サポートを行いました。写真左側から数学、英語、理科、社会、国語の様子です。1年生も3回目とあって学習サポートに慣れた様子で、自分のペースでワークブックやプリントに集中して取り組んでいました。また、各教科の先生や巡回の先生に質問したり、生徒同士で教え合う様子も見られました。写真2段目右側の国語は、自習に取り組んだあとに「四字熟語カルタ」をやっている様子です。

1年生美術の様子です。

昨日の1年生美術では、12月後半からの内容の続きで、校内で撮影した写真(左側の写真)に、題名とコメントをタブレットで入力する(中央と右側の写真)学習を行っていました。12月24日に校内のいろいろな場所で被写体を探しながらタブレットで撮影し、昨日は、その写真に表現の意図(ねらい)が伝わるような題名とコメントを考えていました。

道徳の授業の紹介(1月20日実施)

昨日の道徳は、1年A組と12年SAB組が「裏庭でのできごと」という題材で誠実な生き方について、2年A組が「避難所にて」という題材で調和のある生活について、3年生が「一冊のノート」という題材で家族のあり方について考えました。

1年A組、12年SAB組「裏庭でのできごと」

◯内容項目…A主として自分自身に関すること-1自主、自律、自由と責任

◯内容の概略

昼休みに健二は大輔と雄一に誘われて裏庭でのサッカーに誘われた。裏庭に行くと、一匹の猫が物置の軒下にある鳥の巣に侵入しようとしていた。雄一がボールを投げて猫は逃げたが、物置の窓ガラスを割ってしまった。雄一は先生へ報告するため職員室へ行った。残った健二と大輔はボールを蹴りあっていたが、健二が蹴ったボールが、さっき割ったガラスの隣のガラスを割ってしまった。そこに雄一が先生を連れてきた。雄一が謝罪して先生は戻ったが、雄一はガラスが二枚割れていることについて「なんだよ、汚えなあ。2人でやったことを俺の割ったガラスに便乗させて。」と憤慨した。放課後のサッカー部の練習で健二は大輔に「いいか。俺を出し抜いて先生のところへ行くなよ。」と言われ、家に帰っても、どうしよいか分からなくなった。やがて自分の姿が映っている鏡を見て、もやもやしていた気分が晴れ、ある決心をした。次の日、健二は雄一に「僕、やっぱり先生のところへ行ってくるよ。」と一人で職員室へ向かった。

◯玉野教諭(12SAB担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・登場人物のうち、窓ガラスを割ってしまい、次の日に謝りに行った「健二」に注目し、自分ならどうするか話し合うことで、「誠実に生きること」について考えさせたい。

○坂井教諭(1A担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・やったことを認識して、そのあとどのように行動するかを考えさせたかった。また、一緒にいた時に起こった時の行動の仕方も考えてほしかった。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・何かを自分で決める時は勇気が必要だと思いました。

・自分の中での勇気などをしっかり決めること。その場に対して気持ちを切り替えること。

2年A組「避難所にて」

◯内容項目…A主として自分自身に関すること-2節度、節制

◯内容の概略

1995年の阪神・淡路大震災の時に中学生だった私は、家族と近くの小学校に避難していた。仲の良い新平と浩司と連絡が取れ、小学校の空き部屋で何をするでもなく過ごしていた。街の中で私の弟が高齢者のためにポリタンクで水を運んでいるのを見て、私たちは小学校の「よろずボランティア相談所」へ行き、何かできることはないか尋ねた。翌朝、ペットボトルの水をお年寄りに届けた。お年寄りから「ありがとう。地震のあと、体調を崩しとったんや。」と声をかけられた。私たち3人は相談して避難所の掲示板に「長期間の避難所生活では、健康が大切です。一、規則正しい生活を心がけましょう。そして、すいみんをしっかりとりましょう。・・・」などと書いて貼ることにした。

◯南部谷教諭(2A担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・教科書題材を導入に活用し、能登の地震の動画を視聴して、震災時の助け合いや、被災者自身が自分でできることを、共助の姿勢で行っていることについて考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・助け合うことでお互いの力になれると思った。

・実際に動画でみると厳しい状況だと知った。自分の身を守るために備えが必要だった。

3年A組、3年SA組「一冊のノート」

○内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-14家族愛、家庭生活の充実

○内容の概略

「お兄ちゃん、この頃おばあちゃんの物忘れが激しくなったと思わない。」「うん。今までのおばあちゃんとは別人のように見えるよ。いつも自分の眼鏡や財布を探しているし、自分が思い違いをしているのに、自分のせいではないと我を張るようになった。」僕は弟の隆とそんな会話を交わした。その翌朝も僕の問題集がなくなり、新聞入れの中に入っていて、僕と隆は一斉に祖母を非難した。父にも相談したが、ものがなくなる回数はますます頻繁になった。ある日、僕が探しものをしていたら引き出しの中で一冊のノートを見つけた。それは祖母が日頃感じたことなどを日記ふうに書いたものだった。自分でも記憶がどうにもならないもどかしさや不安が書き込まれており、家族とともに幸せな日々を過ごせることへの感謝の気持ちが行間にあふれていた。ページを繰るごとに少しずつ字が乱れ、最後の空白のページにぽつんとにじんだインクのあとを見て、僕はいたたまれなくなって外へ出た。庭の片隅で草取りをしている祖母に並んで、黙って草取りを始めた。「おばあちゃん、きれいになったね。」祖母はにっこりとうなずいた。

◯須藤教諭(3SA担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・身近な家族の存在を振り返り、支え合うことの尊さを感じ取らせたい。

〇武内教諭(3A担当)が工夫したこと、考えさせたいこと

・ノートに綴られた祖母の思いを知り、主人公の心の変化について考え、家族の一員として、互いに支え合っていくことの大切さについて考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・手紙-親愛なる子共達へを読んで温かい話だと思った。

・毎日悔いの残らないように生活をする。理由…親がいつまで生きるかわからないから。

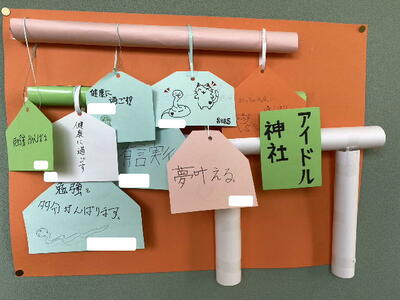

2年生の抱負(掲示物)と各学年の授業の様子

2年生教室の廊下に、神社の絵馬を形取った個々の抱負(1段目の写真)が掲示されています。「有言実行」や「夢叶える」など、1年のスタートにあたり、見やすく工夫した取組です。せひ目標を実現するよう応援しています。また、先週から3学期が始まり、各教科などの授業も本格的にスタートしています。2段目左側の写真は今日の1年生国語の様子、中央の写真は2年生が英語のワードテストに取り組む様子、右側の写真は3年生の体育でバスケットボールに取り組む様子です。

3学期始業式の様子

昨日の始業式では、全員で校歌を歌った(左側の写真)後、代表生徒から3学期に向けての話がありました。(中央と右側の写真) 3名の代表生徒のうち1名は欠席でしたが、発表原稿を入手しましたので、3人分の全文を紹介します。どの発表文も、自分自身をしっかり見つめて、今後何をすべきかを明確に述べていて、とても感心する内容です。

「3学期に頑張りたいこと」 1年 三好寛菜

私は、2学期に成長できたと思うことがあります。それは2分前着席です。1学期は時計を見て行動できないことがあり、守れないことがありました。特に移動教室の時は準備が間に合わず、教室を出るのが遅くなったことがありました。今は2分前着席を意識して、以前より早めに準備して移動することができるようになりました。

反省点は家庭学習です。1学期より提出回数は増やすことができました。けれども提出できる日を今よりも増やせるように頑張りたいです。3学期は家庭学習を今よりも頑張りたいです。2月28日には学年末テストがあります。前期の反省を生かして、テストの時に今よりも問題を多く解けるようにするために、頑張りたいです。

「3学期に頑張りたいこと」 2年 中村未優

私が3学期頑張りたいことは勉強です。1学期や2学期はあまり勉強をしなかったので、夏休み明けの期末テストや11月にあった学力テストは、いい結果を出せませんでした。なので3学期にある学年末テストは、しっかり勉強をして、いい点を取れるように頑張ります。

そして2学期は、宿題などの提出物があまり提出期限通りに提出することができなかったり、忘れ物が多かったり、早寝早起きができなかったので、3学期は勉強だけではなく、忘れ物に気をつけたり、早寝早起きなども心がけて過ごそうと思います。

「2学期を振り返って」 3年 大瀧和

私は、2学期で継続してきたことが2つあります。

1つ目は、毎日家庭学習を提出してきたことです。私は2年生の後半に、3年生になったら家庭学習の提出率を上げ、毎日勉強をして、1・2年生の復習をしようと思っていました。塾や習い事も頑張ってきました。これからも、この努力と忍耐力を更に活用して、学習や学校の取組を頑張ろうと思います。

2つ目は、毎日早く寝ることです。私は、早く寝たということだけでも朝起きたときにスッキリした目覚めが出来ると思っているので、これからも早寝を心がけていこうと思っています。

3学期は、高校に向けて毎日運動とストレッチも欠かさずに行っていきます。そして、残りわずかな学校生活を、クラスのみんなと楽しみながら過ごしていきたいと思います。

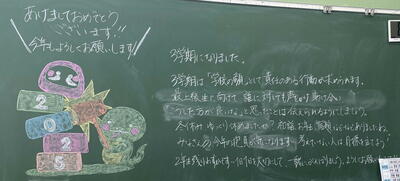

3学期が始まりました。

20日間の冬季休業が終わり、今日から3学期がスタートしました。心配されたインフルエンザやコロナの感染もなさそうで、生徒は元気に登校しました。朝に各教室を回っていたところ、2年生の教室の黒板に担任からのメッセージが書かれていましたので、写真と文を紹介します。

3学期は「学校の顔」として、責任のある行動が求められます。

最上級生に向けて、誰に対しても声をかけ、助け合い、「こうした方が良いな」と思ったことは、伝えられるようにしましょう。

冬休み、ゆっくり休めましたか? 初詣、お年玉、宿題などなどありましたね。みなさんの今年の抱負が気になります。考えていない人は、目標を立てよう!2年生残りわずかです…1日1日を大切にして、一緒にがんばりましょう。よろしくお願いします!!

始業式では、2名の生徒代表(1名は欠席)から3学期に頑張ることの発表がありました。内容と写真は明日の本HPで紹介します。発表の後、校長から「学習の積み重ね」ということについて話しました。

1,2年生は46日間、3年生は入試日を除くと39日間を残すのみとなりました。良い形で令和6年度を終えることができるように学校の教育活動を進めて参りますので、引き続き保護者や地域の皆様のご協力、ご支援をどうかよろしくお願いいたします。

本日で2学期が終了しました+赤い羽根募金を贈呈

8月23日から本日までの85日間の2学期でした。「お知らせ」欄にも書かせていただきましたが、保護者・地域・関係機関の皆様に大変お世話になりました。12月中旬からインフルエンザが本校でも拡がり、欠席者が多くなりましたが、お陰様で生徒や教職員に大きな事件・事故もなく、無事に年末を迎えることができました。これからの年末年始も、どうか十分に感染予防(手洗い、咳エチケット、換気等)に努められ、元気でお過ごしください。

本日の終業式で各学年の代表が2学期を振り返り、3学期に頑張ることについて発表してくれました。3人の全文を掲載しますので、ご覧ください。

2学期を振り返って 1年 小田啓人

僕が2学期で頑張ったことは生徒会活動と家庭学習です。後期から生徒会執行部の一員となり、どんな仕事でも一生懸命頑張ることができました。家庭学習も1学期より提出率を増やすことができ、嬉しかったです。3学期も引き続き取り組んでいきたいです。

しかし僕は、テスト勉強があまりできませんでした。前期期末テストや実力テストなど大きなテストで目標に届きませんでした。もう少し早くから家庭学習に力を入れておけばよかったと思います。さらに、生活面では積極的にあいさつもできなかったです。

そのため、3学期に頑張りたいことは、学年末テストに向けて早い段階で勉強に取りかかることと、自分から進んであいさつをしたいです。特に学年末テストは、今年度最後の大きなテストで成績にも関係するので、しっかり勉強して良い点を取れるように頑張りたいです。

2学期の思い出 2年 二本栁拓海

2学期で一番の思い出に残っていることは恵祭です。理由は、他学年と協力して、スムーズに進めることができて楽しかったからです。学年発表では、宿泊研修のスライドと原稿などをまとめることが難しかったけど、本番は緊張の中でもうまく発表できました。来年も良い恵祭にしたいです。

冬休みは、羽目を外してケガなどをしないようにしたいです。後は、宿題を早めにちゃんとやりたいです。

3学期がんばりたいことは、学年末テストがあるので、ちゃんと勉強したいです。後は、生活習慣を整えて早寝早起きを徹底したいです。

2学期を振り返って 3年 曲戸千晴

私が2学期を振り返って頑張ったことは2つあります。

1つ目は恵祭です。今年の恵祭では初めて学んだことや、体験できたことがたくさんありました。英語の暗唱発表では放課後や家でたくさん練習をし、本番では少し失敗してしまいましたが、練習の成果を発揮することができました。その他に、全校合唱ではアルトのパートリーダーを務めて、パートのみんなを引っ張っていくことができました。本番でも大きな声を出して歌うことができて、良かったと思っています。

2つ目は勉強です。私は前から勉強に力を入れることがなかなかできませんでした。そのせいで、2学期にあったABCテストでは思うような点数を取ることができませんでした。ABCテストは入試に近い問題ということなので、テストが終わった後でも気を抜かず、勉強に取り組むことができるようになりました。また、各教科の単元テストや小テストがあるときも、前の日から勉強をたくさんすると良い点数が取れることが多くなりました。なので、これからも学校だけでなく、家でも気を抜かずに勉強を行っていきたいと思います。

最後に、3学期で頑張りたいことは、学年末テストと入試です。学年末テストは3年生は早めにテストを行うので、冬休みはしっかり勉強に取り組み、入試に向けても過去問や問題集を解いていきたいと思います。

昨日12月24日に生徒が募金してくれた赤い羽根募金を函館市社会福祉協議会恵山支所の廣島さんに贈呈しました。(左の写真) 募金額は6,688円でした。本来であれば生徒会執行部の3名から手渡すはずでしたが、インフルエンザが流行しているため、急遽、学校玄関で校長から渡すことに変更しました。募金してくれた生徒の皆さんに感謝すると共に、募金を地域の必要な方などに役立てていただければと思います。

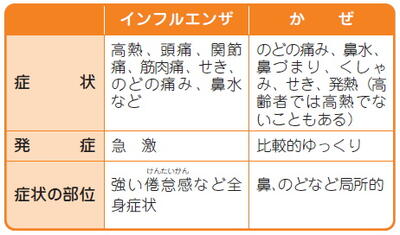

各クラスでインフルエンザ増加中

「お知らせ」欄でも注意喚起を行っていますが、先週から本校でもインフルエンザの罹患者と欠席者が増えてきています。今月に入って市内各小中学校でインフルエンザによる学級・学年閉鎖が見られるようになりました。本校で流行しているインフルエンザは全員がA型です。昨日はインフルエンザの診断を受けた欠席が6名、診断を受ける前の発熱等で欠席が2名、兄弟がインフルエンザのため欠席が1名でした。特に3年生は11人中、インフルエンザ以外の欠席も含めて5名が欠席でした。(下の写真) 2学期も明日で終業式を迎えますが、少しでも体調がすぐれない場合(特に下の右側の表にあるような症状がある場合)は無理をせず、休養に努めてください。予防の基本である「手洗い」、「咳エチケット」、「換気」をよろしくお願いいたします。

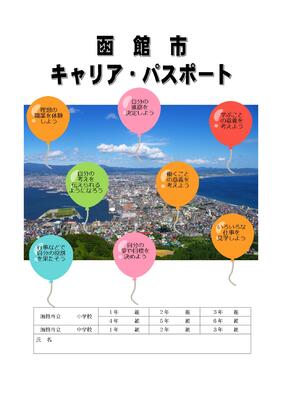

2学期の振り返り・キャリアパスポートについて

先週20日(金)の学活で、2学期を振り返る活動を行いました。2学期で頑張ったことや冬休みの過ごし方など、これまでの取組を振り返って、今後の学校生活や冬休み中の家での生活の展望を考え、プリントに記入していました。(下の写真1段目) 記入していたプリントは、函館市の全小中学校で使っている「キャリアパスポート」という共通のものです。下の写真の2段目に紹介していますが、1年生の学年初めから3年生の学年末までの節目に記入し、さらに最後には「18歳の私へ ~小学校1年から中学校3年までの9年間~」というページで、将来の18歳(高校卒業時)の自分への手紙を書いて締めくくる形の冊子です。キャリア教育の一環として、本校でも取り組んでいます。

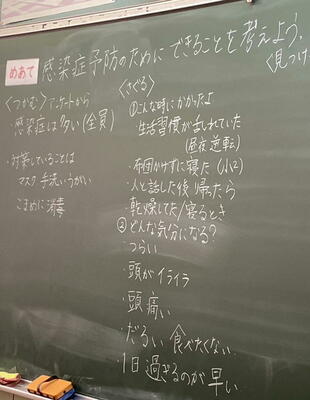

S組学活で感染症予防について考えました。

今日20日(金)のS組の学級活動で、本校でも増えているインフルエンザなどの感染症について取り組みました。めあては「感染症予防のためにできることを考えよう」(左側の写真)で、事前アンケートで対策していることなどを聞き、どんなときに罹りやすいか、罹ったらどうなるかについて確認し、予防のためにできることをタブレットに入力して発表していました。市内の小中学校で徐々に学級閉鎖等が増えてきており、感染症予防についてしっかりと考えることはとても効果的だと思いました。

3年生調理実習で幼児のおやつを作りました。

昨日18日(水)、3年生家庭科で幼児のおやつとして蒸しパン作りに挑戦しました。家庭科では、乳幼児の発達や保育について学ぶ内容があり、その一環として幼児のための手作りおやつ作りに3年生が取り組みました。担当の菊地教諭が設定しためあては「幼児にとってのおやつの定義を捉え、アレンジレシピをつくってみよう」で、①ミルクティを加える、②ココアを加える、③クリームチーズとあんこを加える、など工夫して蒸しパンを作りました。校長にもお裾分けがありましたが、ふわっと蒸し上がっていて中はしっとりとした抜群の食感で、ココア味にチョコとオレオがトッピングされていました。味もさることながら、感心したのは3年生の手際の良さ! 調理するそばから洗い物をするなど、ベテラン主婦顔負けの段取りで、きっちりと時間内に実習が終わっていました。

1年A組の「今年の漢字」

12月6日(金)発行の1年A組学級通信で、今年の漢字についての取り組みが紹介されていました。1Aの学活の時間に、年末に発表される「日本漢字能力検定協会・今年の漢字」を予想することと、自分自身の「今年の漢字」を考えました。そして先週12日(木)に京都の清水寺で毎年行われている発表で、今年の漢字は「金」とお披露目されました。理由は「今年はオリ・パラの日本人選手や大谷翔平選手などの活躍による“光”の『金(キン)』だけでなく、政治の裏金問題、闇バイトによる強盗事件、止まらない物価高騰など“影”の『金(かね)』を理由にあげる人が多く見られました。(漢検協会HPより)」だそうです。1Aの皆さんの予想で1位は当たりませんでしたが、「災」は2位、「裏」は14位、「和」は17位でした。1Aの皆さんが考えた漢字とその理由(下の写真)が、それぞれとても良い内容で感心しました。

SB組で道南特別活動研究会の研究授業が行われました。

昨日12月12日(木)6時間目に、道南特別活動研究会の会員6名が来校し、同じく会員である本校の立花教諭がSB組の学級活動で研究授業を行いました。「クラスのために自分がアップデートできることを考えよう」というめあてのもと、1年生の瑛人さんと2年生の龍信さんが、これまでの活動を振り返って、今後自分たちができることについて考え、発表し、まとめました。1人が何を今後頑張ろうかと迷っている場面で、お互いが頑張っていることや改善できることをアドバイスし合っている様子がとても雰囲気が良く、2人の関係性がステキだなと感心しました。来校した駒場小の深澤校長先生も同じ感想で、「普段の学級の様子がよくわかる授業でした」とコメントしてくれました。道南特別活動研究会では来年度に全道研究大会を控えていて、本校の立花教諭も大会へ向けて授業を行っていく予定です。

クリスマスツリーが完成しました。

前回の本ブログで紹介しました生徒会執行部によるクリスマスツリーが、昨日完成しました。サンタさんの折り紙に全校生徒一人ひとりが願いごとや思いを手書きし、それを執行部の3人が貼り付けてくれました。ピックアップして2枚だけ下の写真で紹介しています。3年生は受験に関わることが多く(中央の写真)、他には自分が欲しいもの(お金や物など)について、家族の健康について、部活について、そして下の写真にあるような慈愛の心に満ちたもの(右側の写真:貧しい子供たちにプレゼントを)もありました。皆さんの願いごとかかなうと良いですね。

生徒会執行部のクリスマスツリーづくり

生徒会執行部3名で、クリスマスに向けたツリーづくりを行ってくれました。12月6日(金)は組み立てと玄関ホールへの設置をし、最後に雪の飾りと金色の星をつけました。今日の朝活動で、全生徒に右側の写真にあるサンタさんの折り紙へ、それぞれの願い事を書いてもらいました。今日以降、書いてもらった願い事を全部ツリーに貼り付けて完成になります。(ちなみにサンタさんの折り紙は小田さんの技になるもので、きちんと1枚の折り紙から折り上げています。)

1年生美術、2年生体育、3年生英語の様子です。

12月3日(火)の1年生美術で、自分でデザインした模様を彫った消しゴムハンコを使い、布製のバッグにたくさんスタンプする制作を行っていました。右側の写真の青線囲みがバッグです。左側と中央の写真(制作者は𠮷崎さん)のように、消しゴムハンコをスタンプしています。全員がとても集中して作業していました。この日でほぼ完成し、次の時間から抽象画の授業が始まります。

また、昨日12月5日(木)の2年生体育で跳び箱に挑戦している様子(左側の写真)、3年生英語でALTゲイズ先生ととても活発に交流している様子(右側の写真)です。

1年生の調理実習の様子です。

本HPの11月22日で2年生調理実習の様子を紹介しましたが、同じく災害食を作る1年生の調理実習が昨日行われました。作ったのは2年生と同じ「ポリ袋で炊きたてご飯」、「さば缶カレー」、「切干大根の和えもの」、「ポテチスープ」、「りんごの寒天ゼリー」の5品です。家庭科担当の菊地教諭の指導と、特別支援の南部谷教諭、立花教諭がサポートし、段取りよく手際よく調理を進めることができました。そして時間内で試食、片付けまできっちりと終えることができました。ただ、カレーに入っていた鯖とトマトが苦手なある生徒は、試食の際に必死にその2品をよけながら食べていたそうです。実際の災害の際は、たぶん好き嫌いをいっている場合ではないとは思いますが(笑)。

赤い羽根募金への募金の様子です。

本HPの左欄「お知らせ」にもあります通り、今週は生徒会執行部の呼びかけによる赤い羽根共同募金週間です。

赤い羽根共同募金とは・・・共同募金は、戦後間もない昭和22(1947)年に、市民が主体の民間運動として始まりました。当初、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法律(現在の「社会福祉法」)に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。社会の変化のなか、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として、取り組まれています。(赤い羽根共同募金HPより引用)

写真は、2日(月)の1年A組で生徒会執行部の小田さんの呼びかけ(左側の写真)に応じて、浜田さんが募金している(右側の写真)の様子です。明後日の6日(金)まで募金を行いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。