学校ブログ

第20回ECS(恵山中コミュニティ・スクール)恵祭(文化祭)へ向けて②(合唱練習)

先週9月6日(金)に、全校音楽の授業で恵祭の合唱曲練習に取り組みました。今年の合唱曲はAI(アイ=日系アメリカ人のシンガーソングライター)の「Story(ストーリー)」です。6日は、まず体育館に全員が集まって、体をほぐして発声練習をして(下の写真)、その後、3つのパートに分かれて練習しました。教職員もそれぞれのパートに配置し、パートリーダーと連携しながら練習を進めました。

暑い中ですが、授業に集中して取り組んでいます+6年前はブラックアウトでした

今週も気温が高い日が続きました。今年導入されたスポットクーラーを一日中動かしていますが、特に2階の教室は25度を下回らない状態です。学校では引き続き水分補給や休憩など熱中症対策に取り組んでいます。そんな中ですが生徒は授業に集中して取り組んでくれています。下の写真は1年生(1A、1S)の英語、2年生音楽(恵祭の合唱曲練習)、3年生保体(バレーボール)の様子です。来週11日(水)には3年生の実力Aテストが控えています。明日からの土日も、計画的に準備に取り組んでほしいと思います。

余談ですが 6年前の今日9月6日の早朝に胆振東部地震が発生し、北海道全域が停電する「ブラックアウト」が数日続きました。学校も臨時休校となりました。電気のない不便な状態の生活を強いられました。あの頃を思い出し、今日をきっかけに災害への備えを再確認してはいかがでしょうか。下の写真は本日の下校時間の玄関電子掲示板です。

第20回ECS(恵山中コミュニティ・スクール)恵祭(文化祭)へ向けて①(ポスターコンクール)

今月末の27日(金)に実施予定の恵祭に向けて、ポスターコンクールを行っています。夏休みの美術課題として取り組んだ恵祭ポスターを、制作者の名前を伏せて、体育館渡り廊下に掲示しています。現在、生徒と教職員による審査中です。今年の生徒会テーマは「志咲絆輝(ししょうばんき)」で、それに基づいた、生徒たちが考案した様々なデザインのポスターです。昨年は下の右側にある三上優音さんのポスターが最優秀賞に輝きました。

二者懇談が始まりました+授業の様子

昨日9月3日(火)から二者懇談が始まりました。本校では4月、9月、12月に保護者の皆様にご来校いただき、生徒の様子等について担任教員と個別の懇談を行っています。今回は1学期と夏休みを終えた中間の時期での懇談です。3年生については、本HPの「お知らせ」にもありますが、進路についての話も進めていきます。進路希望調査を経て、12月に三者(生徒、保護者、担任)懇談を行い、具体的な進路を決めていくことになります。

次の写真は9月3日、各学年の授業の様子です。1年生(美術)は恵祭で展示する「マイキャラクター」の制作、2年生(保体)はバレーボールのオーバーハンドパスの練習、3年生(理科)は遺伝の学習をトランプを使って行っています。

前期最後の専門委員会・全校集会を行いました。

昨日9月2日(月)に、前期生徒会活動としては最後となる専門委員会および報告の全校集会が行われました。5月1日の生徒総会で決定した活動計画に沿って、約4ヶ月にわたって様々な活動に取り組みました。昨日の専門委員会では、前期の活動反省と後期へ向けての引き継ぎ事項を確認しました。(左下、左中央の写真は学習委員会の様子です。) 全校集会では、会長の松本さん、代議員の大瀧さん、学習委員の坂下さん、保体委員の泉(結)さんの4人から、各委員会での話し合いについて詳しくしっかりと報告してくれました。昨日は校長が不在だったため、教頭から「前期は、まだ残り1ヶ月あるので活動を全うすること。9月末にある恵祭にむけて自他尊重に心がけ、いい形で恵祭を迎えてほしい。」と全生徒へ話がありました。

道徳の授業の紹介(8月29日実施)

2学期最初の道徳授業を紹介します。今回は「自分だったら」や「自分たちの恵山中学校について」を考える授業もあり、より身近なことについて生徒がよく考えてくれていました。(なお、1学期までの道徳授業の紹介で「内容の概略」が長めだったため、今回から短くまとめるように改善してみました。それでも長く感じるかもしれません・・・。)

1年A組、1年SA組道徳「私らしさって?」

◯内容項目…A主として自分自身に関すること-1自主、自律、自由と責任

◯内容の概略

ユウコは小学校時代は学級委員としてクラスをまとめ、頼りにされていた。中学校では周りの様子が気になって学級委員の立候補できなかった。2学期の終わりの学級対抗スポーツ大会の種目決めでも、挙手して発言しようとしたが途中でやめてしまった。そのことを小学校の時に同級生だったアキに話すと、「いつものユウコらしくないよ。」と言われた。家に帰って小学校の卒業アルバムを見ながら、アキに言われた言葉を思い出していた。

◯玉野教諭(1A担当)の思い、考えさせたいこと

・「自分らしさ」を自覚し、尊重することで、自信をもって学校生活を送ってほしい。

○髙橋教諭(1SA担当)の思い、考えさせたいこと

・周囲の目に惑わされず、自分の気持ちを大切にして、取り組む大切さを気付かせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・自分らしく勉強を頑張りたいです。

・(アキがユウコに伝えたかったことは?について)知らない他の人もいるけど、自分が言いたいことは言っていいし、やりたいことはやっていい!

2年A組道徳「ハイタッチがくれたもの」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-15よりよい学校生活、集団生活の充実

◯内容の概略

福岡市の「いじめゼロサミット」に参加した生徒会長の裕司は、今年提案された「ハイタッチの日」を自分の中学校でも提案した。しかし「ハイタッチしても、いじめはなくならないんじゃないかな」などの意見が出て賛成を得られなかった。副会長の浩一も考え込んだままで、裕司は暗い気持ちになった。次の土曜日のバレー部練習試合では、もやもやした気持ちでミスを連発した。浩一は、いつもと違う裕司の姿を見て、相手の強烈なサーブに反応し、裕司のスパイクにつなげた。選手たちが裕司とハイタッチした。その後、裕司は調子を取り戻し、ポイントが決まるたびにハイタッチした。その日の帰り道、裕司が浩一に「ハイタッチの日の提案をもう一度しよう思う」と言うと、浩一はニコッと笑顔で「もちろん、僕も協力するよ。」と右手で裕司にハイタッチした。

◯立花教諭(2A担当)の思い、考えさせたいこと

・恵山中学校の良さや取り組みを広め、つないでいくために何が必要なのか、具体的な行動について考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・学校の良さを後輩に伝え、次々と受け継いでもらう。二学期は自他尊重をもっと心がける。

・他学年との交流を増やす。言葉を選んで発言することを心がけたい。自分の意見を持つ。

3年A組、3年SA組道徳「稲村の火・余話」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-16郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度

◯内容の概略

1754年12月24日夜の安政南海地震で和歌山県広川町が大津波に襲われた時の実話。地震後に津波が来ると考えた、しょうゆ問屋の当主・濱口儀兵衛は、逃げ遅れた村人のために高台で稲むら(稲の束を積み重ねたもの)に火を放ち、その日を目印に多くの人が高台に逃げることができた。地震後、儀兵衛は故郷の復興のため、将来また来るであろう津波に備えて、紀州藩に堤防の造築を申し出、巨額の私財を投じて高さ5m、長さ600mの堤防を築いた。この堤防は1946年の昭和南海地震の時に村を津波から守った。儀兵衛たち先人の精神を受け継ぐため、現在も地域の小中学生が広村堤防に土盛りをするなどの行事が続けられている。

◯佐藤教諭(3A担当)の思い、考えさせたいこと

・郷土のために尽くした先人の生き方を理解し、自分たちも恵山の地域社会の一員であることを意識させ、地域のために何ができるかを考えさせたい。

◯坂井教諭(3SA担当)の思い、考えさせたいこと

・ふるさとを思う気持ち、将来にわたりふるさとにできることは何だろうと考えさせ、大切にさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・自分も災害時には人に気をつかえる人のなりたい。

・自然災害が起きる前に避難用バックを作ったり、地震や津波に関するポスターをお店に貼るなど色々わかった。

前期期末テストが終了+職員ICT研修について

26日(月)から今日まで4日間にわたった前期期末テストが、今日の技術のテストをもって終了しました。生徒の皆さん、大変お疲れ様でした。採点された解答が戻ってきていると思いますので、見直し・解き直しを進めましょう。3年生は実力Aテストが13日後に迫っています。こちらは1年生からの広い範囲のテストになります。配布済みの範囲表を確認して、計画的に準備を進めましょう。写真は左から昨日28日(水)の1年生保体テスト、2年生家庭テスト、3年生技術テスト、2段目左は3年生数学での実力テスト過去問解説の様子です。

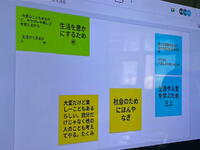

また、昨日28日(水)に職員ICT研修を行いました。講師は下の左の写真奥に座っているICTサポーターの守谷さんです。現在、生徒がタブレットで使っている「ジャムボード」(6月4日の本ブログで紹介しました)というアプリが10月1日以降に入力や編集ができなくなるため、それに代わるアプリ(Canva=キャンバ、Padlet=パドレット)について、守谷さんが説明や体験・実演をしてくれました。 昨日はリモートでえさん小学校とつなぎ、2校で同時に研修を行いました。下の右の写真は、今日、SA組でさっそくCanvaを使ってみている様子です。

前期期末テスト(音楽・美術)を実施しました。

昨日に引き続き、全学年の音楽・美術のテストを行いました。下の左の写真が1年生音楽テスト、中央の写真が2年生美術テストの様子です。また、昨日の5教科のテストについて、今日さっそく返却される教科がありました。下の右の写真は3年生社会の返却(教師による解説中)の様子です。明日は保健体育と家庭、明後日は技術のテストが行われる予定です。

前期期末テスト(国,数,社,理,英)を実施しました+評価・評定(成績)について

本日、予定通り国語、数学、社会、理科、英語の前期期末テストを行いました。夏休みが始まる前に、夏休みの課題とともにテスト範囲も発表していました。下の写真は左から1年生、2年生、3年生の国語テストの様子です。真剣に問題に向き合う姿が見られました。

本校では今日の5教科のほか、今週中に、美術、音楽、保体、技術家庭のテストも行います。本校の教員が作成するテストは、今回の前期末と3学期の学年末の2回です。(※実力テストについては、後日あらためて説明します。) ここでテストと評価・評定(成績)について少し説明します。学校で行うテストは「成績を決めるため」と思われがちです。もちろんテストの結果も評価・評定を決めるときには考慮しますが、今は「テストの点数だけで成績を決めていない」のです。「論述やレポートの作成、発表、グループでの話合い、作品の制作等といった多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価などを取り入れ、ペーパーテストの結果にとどまらない、多面的・多角的な評価」(中央教育審議会資料より引用)を行っています。したがって、ある教科で90点だったとしても、評定「4」や「5」がつかないこともあります。点数はあくまでも総合的な目安であり、成績のためというより、「今の自分が身につけていない部分の確認」ととらえて、テスト後の授業で自分に不足している部分を身につけるための目安と考えてほしいと思います。本校の教員からも「テストのやり直し」を勧めていますが、テストが終わった後の取り組みが大事だということです。こういう力が本当の意味の「学力」です。

2学期の始まりにあたって

30日間の夏休みが終わり、今日から2学期が始まりました。夏休み中に部活動で顔を合わせた生徒もいましたが、今日久々に登校する生徒の元気そうな姿を見ることができました。今日は1時間目に校内の強化清掃を行ってから始業式を実施しました。

始業式では各学年の代表3名から2学期に向けての話がありました。一部を紹介します。1年生の田中さん・・・「あいさつ、部活、家庭学習を、2学期を充実したものにするために頑張って努力したい。」 2年生の岩村さん・・・「夏休みでは港祭りの花火大会と部活が印象に残った。11月の新人戦に向けたダブルスの練習が楽しかった。2学期は勉強と恵祭を頑張りたい。」 3年生の手代森さん・・・「2学期に頑張りたいことの1つ目は勉強。1学期は社会を頑張った。ABCテストや期末テストに向けて、また志望校に受かるように学校でも家でも努力したい。2つ目は恵祭で3年生の発表や係活動を頑張りたい。3つ目は早寝早起きを頑張りたい。」

2学期は9月末(27日)に恵祭(文化祭)が控えているとともに、3年生にとっては進路決定に向けた重要な期間になります。また生徒会は3年生から2年生へのバトンタッチの時期にもなります。1年生の田中さんの話のように「2学期を充実したものに」という気持ちで、生徒、教職員ともに取り組んでいきたいと思います。

1学期が本日で終了、明日から夏休みです。

本日23日(火)に1学期終業式を行い、約70日あまりの1学期が終わりました。明日から8月22日(木)までの30日間、夏休みとなります。4月8日の始業式・入学式からスタートし、全校的な行事である体育祭をはじめ、様々な教育活動を行ってきましたが、その間、大きなケガや事故等もなく、無事に1学期を終えることができました。これもひとえに保護者・地域の皆様のご理解、ご支援のお陰です。この場をお借りして、心よりお礼申し上げます。

本日の終業式では「1学期を振り返って」と題して3名の生徒が発表してくれました。大まかな内容を紹介します。1年生の井上さん・・・「はじめの体育祭で慣れなかったが、先輩が優しく教えてくれて不安なくできた。1学期に忘れ物が多かったことを2学期は事前に確認するなど、反省点をいかしていきたい。」 2年生の二本柳(希)さん・・・「体育祭では100mでライバルに勝てたこと、綱引きで勝てたことが良かった。学年関係なく協力できた。中体連では強い相手と当たって負けたが、自分のプレイについてのアドバイスをもらったので、今後活かしていきたい。」 3年生の泉(結)さん・・・「体育祭ではチームリーダーとして、良い感じにチームをまとめ、自分自身も良い経験ができた。修学旅行の自主研修では、班の全員が時計を持ち忘れて、だいたいの時間で動いたが、他のグループと会って目的地に着くことができた。2学期はABCテストがあるので、志望校に行けるよう頑張りたい。」

明日からの夏休みについて,校長からは「前期のスローガンである自他尊重を、夏休みは家でも意識してほしい。保護者や自分に関わる人々を尊重して、感謝の気持ちを表してほしい。」と話しました。夏休み中はご家庭中心の生活になります。家族の一員として、周りを尊重しながら過ごす30日間であってほしいと願っています。8月23日の始業式に、全員が元気に登校することをお待ちしています。

1年生理科で研究授業を行いました。

教職員には「研修」が義務づけられており、本校では「校内研修」としてお互いに授業を見せ合い、授業力向上に努めています。今年度最初の研究授業として、先週7月19日(金)に武内先生が1年生理科を行いました。「いろいろな生物とその共通点 動物の分類」という内容で、生徒が「セキツイ動物を分類するためには、何に注目すればいいか」について考えました。先生から提示された様々な動物について、タブレットを使って協働的な学びとして2つのグループになって話し合いを行ったり、個別最適な学びとして一人で分類を考えたりしました。そして何に注目して分類したかについて発表を行い、全員で考えたことを共有しました。今後も秋にかけて全員の先生が研究授業を行っていきます。

生徒会協議会総会へ本校生徒会から2名参加しました。

昨日18日(木)の午後、亀田交流プラザで行われた前期生徒会協議会総会に、本校生徒会長の松本さんと生徒会書記の成田さんが参加しました。テーマは「多様性を認め、いじめをしない生徒の育成」で、いじめ未然防止のための他者理解について、各中学校の取組の発表やグループでの話し合いなどが行われました。松本会長と成田書記からは、恵山中で取り組んでいる、3つの学年が一緒に行う縦割り活動について、体育祭での赤組と黄組の取り組み、毎日の清掃、委員会活動などの内容を発表しました。グループの話し合いでは、近隣の戸井学園、南茅部中学校と(松本さんの言葉によれば)「怖いくらいすごく真剣な態度で」協議を行いました。本校でも、先日いじめについて考える「いじめ撲滅集会」を生徒会が主体となって行いました。前期のスローガンである「自他尊重」の精神に沿って、周りの人を尊重することにより、いじめが起こらない学校づくりを、生徒ともに進めていきたいと思います。

薬物乱用防止教室を行いました。

昨日17日(水)、函館中央警察署生活安全課少年係の警察官を講師として招き、全校生徒に向けた薬物乱用防止教室を行いました。最近は、特に若者の大麻事案が多いということで、大学生が大麻の使用をきっかけに最後は覚醒剤に手を染めて人生が転落していく内容のビデオを視聴し、講師の警察官から、具体的な薬物の種類や危険性、処罰、薬物に近づかない方策など、詳しい説明がありました。生徒は真剣な態度で聴き、何点か質問をしていました。最後に2年生の三上さんから、講師へ感想とお礼の言葉を述べました。また、昨日は恵山地区の3名の保護司も同席しました。保護司の方にお話を聞いたところ、薬物乱用の経験者も保護対象として実際にいるとのことでした。講師の警察官からは、特に函館市は他の都市に比べて大麻が多いので、中学生も十分に可能性があると聞きました。この後迎える夏休みに向け、「夏休みの決まり」をしっかり守って過ごすよう、生徒にもしっかりと伝えていきたいと思います。

7月12日に授業参観・図書館開放を行いました。

先週12日(金)は授業参観、学級懇談および保護者向けの図書館開放を行いました。授業参観について、1年A組の音楽では、もののけ姫のテーマをリコーダーで演奏し、ペアになってお互いの演奏についてアドバイスや発表をしました。2年A組・SB組の保体では、バレーボールの対人パスとサーブ練習に取り組みました。3年A組の英語では、ALTのスティーブン先生とのTT(ティームティーチング)で、ポイントになる英語(英文)について会話ゲームなどを行って学習しました。3年SA組の国語では、書写(毛筆)で「創造」を行書で書くために、字の一部分の練習を何回も繰り返してから全体を書く練習に取り組みました。

また授業参観と同じ時間帯に、保護者を対象に図書館開放を行いました。この日は8名の保護者が図書室を訪れ、学校司書の案内で実際に本に触れたり、本を借りたりしていただきました。授業参観と図書館開放の後、生徒が下校後に各学級で懇談を行い、1学期の子どもたちの様子や夏休みについて、3年生は2学期から本格化する進路決定等について、担任を中心に懇談を行いました。ご多用のところご来校いただき、ありがとうございました。

1年生が職場体験学習を行いました。

昨日9日(火)に、1年生7名がキャリア教育の一環として職場体験学習に出かけました。つつじ保育園に田中さん、浜田さん、うみまち食堂・菜の花に井上さん、吉崎さん、三好さん、日ノ浜消防署に泉さん、小田さんがそれぞれ訪問し、午前中の3時間ほどの中で、さまざまな体験をしました。校長もお礼かたがた3カ所を回り、生徒の様子を見てきました。つつじ保育園に行った時は、2人が年少から年長の園児といっしょに「リズム運動」に参加していました。2人とも、つつじ保育園の卒園生なので、参加しているうちに「だんだん思い出してきた」と言っていました。菜の花では、エビむきなど実際に提供するメニューの仕込みをしたあと、醤油ラーメン(ハーフサイズ)を実際に調理し、自分で作ったものを試食しました。美味しそうな顔が印象的でした。日ノ浜消防署に行った時は、2人が防火衣を試着していました。分厚い防火衣とヘルメットが似合っていました。その後はロープの結索の体験を行いました。今回ご協力いただいた皆様には、この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

七夕と折り鶴について

7日(日)は七夕でした。月曜日の朝に3年生の教室をのぞいたら、七夕飾りがありました。「◯◯に会えますように」や「◯◯になりたい」など、願いごとの短冊がたくさんついていました。微笑ましく読ませていただきました。蛇足ですが、函館で七夕に子どもたちが「竹に短冊七夕祭り・・・ろうそく一本ちょうだいな」と家々を回る風習がありますが、恵山地区は回らないようです。

また、各教室では折り鶴を生徒が一生懸命作っています。8月9日に行われる長崎の平和記念式典に、函館市から「平和大使」として中学生の代表が訪問する時に、函館市内の中学生が作った折り鶴を持参し、平和の祈りを込めて捧げることになっています。本校でも先週から全員で折り鶴づくりに取り組んでいます。

道徳の授業の紹介(7月4日、5日実施)

今回の道徳の授業は、全クラスともに「主として集団や社会との関わりに関すること」についての内容を扱いました。それぞれ公共のマナー、世界の平和、障がい者スポーツについて考え、議論しました。(なお、写真は4日の3年生しか撮影できませんでしたので、ご了承ください。)

1年A組、1・2年SB組道徳「花火に込めた平和への願い」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-18国際理解、国際協力

◯内容の概略

2015年1月、ゆかりは新潟県長岡市の「中学生海外体験ホノルル訪問事業」(約1週間の日程でホノルルの人々や中学生と交流しながら、真珠湾攻撃をはじめ、戦争と平和について学び、考える事業)の一員としてハワイを訪問した。沈没したままの戦艦アリゾナの上にあるアリゾナ記念館で胸が締めつけられ黙り込んだゆかりに、現地ガイドが「Are you OK?」と声をかけてくれた。こんなに悲しい現場で、かつては敵だった国の私たちに、どうしてこんなに温かく接してくれるんだろう。夕食後、ガイドさんが「悲劇はあったけれど、過去は変えられない。過去から学びながら、未来を見つめて、日本ともっともっといい関係を作っていきたい。」と言ってくれた。2015年8月15日、ホノルルの真珠湾で長岡の花火が打ち上げられた。ゆかりはニュース番組を見て「平和のために、私にできることってなんだろう。」とつぶやいていた。

◯坂井教諭(1A担当)の思い、考えさせたいこと

・人のために自分ができること→世界平和のために自分ができること→戦争のない世の中を目指すことについて考えさせたい。

○玉野教諭(1・2SB担当)の思い、考えさせたいこと

・世界の平和のために、自分ができることや、なぜ千羽鶴を折るのかについて考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・平和のためには 差別をしない、ボランティアと募金を行う。

・平和のためにはボランティアをする。人を守る、助ける。

2年A組道徳「美しい鳥取砂丘」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-10遵法精神、公徳心

◯内容の概略

2008年に「私」は妻と2人の子供と一緒に鳥取砂丘へ観光に出かけた。いよいよ当日の朝になり、子どもたちが大はしゃぎで駆け出したため私も後を追った。ところが目に飛び込んできたものは「馬の背」と呼ばれる高さ約50メートルの斜面に、縦横20メートル四方もある大きな落書きと、それを完成させて騒いでいる若者だった。私は肩を落とし落書きをした人間に憤慨した。後日、私たち家族は「美しい鳥取砂丘を守り育てる条例」の案の存在を知った。内容は50メートル先から視認できる落書きに対して最高50万円の罰金を科すというものだった。これには賛否両論が寄せられていた。この後、条例案は「5万円以下の過料」等に修正されて可決、施行されたが、現在でも落書きは続いているという。

◯髙木教諭(2A担当)の思い、考えさせたいこと

・公共の施設や場所を大切にするために、また日常生活の中でも同じような場面があることもふまえ、自分たちはどんなことができるのか、どのように行動すべきか考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・すごくいいべんきょうになった。なんで落書きよくないかわかった。

・罰金をしても落書きが減らないことにびっくりした。改善方法をみつけるのが難しかった。

3年A組、3年SA組道徳「No Charity,But a Chance!」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-12社会参画、公共の精神

◯内容の概略

障がい者がスポーツをすることが考えられなかった60年ほど前の日本で、その状況を打ち破り、障がい者の社会参画を後押し「日本の障がい者福祉の父」と呼ばれた中村 裕(なかむら ゆたか)医師のお話。1960年にイギリスの脊髄損傷センターを訪れた中村医師は、そこの患者の85%が6か月で社会復帰していることや、車いすに乗った患者がバスケットボールや卓球、水泳などのスポーツを楽しむ姿を見て驚いた。帰国した中村医師の情熱が実り、1964年に東京でパラリンピックが開催された。しかしさらなる課題は外国人選手のほとんどが仕事をもっているのに対し、日本人選手で仕事を持っているのは1割にも満たないことだった。中村医師は私財を投げ出して障がい者が社会復帰するための施設「太陽の家」を創設した。その信念は「No Charity,But a Chance!(保護より働く機会を)」だった。多くの苦労の末、「太陽の家」は業績を伸ばし、働いて社会に進出する機会を多くの障がい者にもたらした。1984年、障がい者という言葉がこの世からなくなることを夢見ながら、中村医師は57歳の生涯を閉じた。

◯大和教諭(3A担当)の思い、考えさせたいこと

・日本の障害者福祉の父と呼ばれた中村裕医師の業績や思いを捉えることで、現在のノーマライゼーションを見直させたかった。この夏にはパラリンピックが開催されるので、国際的な取組をぜひ見てほしい。

◯武内教諭(3SA担当)の思い、考えさせたいこと

・障がいをもつ人が、よりよい生き方をできるようにするために、自分たちがどんなことを考えていかなければないけないか。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・どんな障害を持っている人でも差別や偏見を持たず、平等に生きることが大事だと考えることができました。

・差別しないで障がいがある人にも同じく接してあげる事が大切だということ。

恵山地区の神社祭の松前神楽に本校生徒が出演しています。

7月2日(火)の海積神社(古武井)を皮切りに、恵山地区の4つの神社祭が始まり、本校生徒が神楽に出演しています。昨日行われた恵山厳島神社の宵宮祭の松前神楽には、3年生の松本さんと豊澤さんが登場しました。小学生の頃から尻岸内八幡神社神楽保存会に所属し、練習を重ねてきた神楽の舞や笛などを披露してくれました。左の写真は2日の海積神社で松前神楽の「福田舞(ふくだまい)」を演ずる松本さん、中央は昨日の恵山厳島神社で手打ち鉦と笛を演奏する2人、右の写真は同じく恵山厳島神社で「四箇散米舞(しかさごまい)」を演ずる2人です。神社祭は、この後、9日(火)の日浦稲荷神社、14日(日)の尻岸内八幡神社まで続きます。

本校の「恵山学」が北海道新聞の取材を受けました。

本校ではコロナ流行の以前から、恵山に関することを学習する「恵山学」に取り組んできました。昨年は初めての試みとして恵山登山を計画しましたが、悪天候のため残念ながら中止し、本校の学校運営協議会委員である松本さんから、恵山に関わる講話をしていただきました。この「恵山学」について、北海道新聞で戸井、恵山、椴法華地区の特色ある教育について掲載する中で取り上げたいとのお話をいただき、本日、北海道新聞の記者の取材を受けました。今のところ7月21日(日)に掲載予定とのことです。写真は昨年10月19日の恵山学講話の様子です。今年は10月3日(木)に恵山登山を行う予定です。

モルック一式をご寄贈いただきました。

昨日2日(火)と本日、数学の授業で、玉野先生が個人で所有しているモルックを、グラウンドで使っていました。そしたら偶然ですが、昨日の放課後に本校の学校運営協議会委員である松本さんから、モルック一式を学校へ寄贈していただきました。(左端の写真) 8月23日~25日には函館で「2024函館モルック世界大会」が行われるなど、最近注目の競技のようです。いただいたモルック一式は教育活動の中で有効活用させていただきたいと思います。この場をお借りして、松本さんには心より感謝申し上げます。※モルックについては「日本モルック協会」のホームページ等をご覧ください。

中体連2日目の様子です。

昨日に引き続き遺愛女子中学高等学校の体育館で行われた中体連バドミントン大会、今日は2日目の女子競技でした。恵山中からは2年生の手代森さん、同じく2年生の二本柳さんが出場しました。手代森さんは1回戦で青柳中1年生と対戦し、一時はリードしましたが惜敗しました。二本柳さんは1回戦で本通中3年生と対戦し、残念ながら敗退しました。応援部隊は昨日より狭い場所でしたが、一生懸命、声援と拍手を送ってくれました。

今年の中体連は本日で終了しましたが、部員の送迎や弁当などについて、保護者の皆様にはご理解・ご支援をいただき、心より感謝申し上げます。今後も大会等の参加がありますので、引き続き、よろしくお願いいたします。

中体連1日目の様子です。

昨日7月1日に、中体連バドミントン大会が遺愛女子中学高等学校の体育館で始まりました。1日目は男子の団体戦、個人戦(ダブルス、シングルス)が行われ、恵山中からは1年生の井上さん、2年生の岩村さんが出場しました。井上さんは1回戦で巴中2年生と対戦し、奮戦しましたが残念ながら敗退しました。(校長が会場に着くのが遅く、井上さんの写真が撮れませんでしたm(_ _)m) 岩村さんは1回戦シードで2回戦は巴中3年生と対戦し、見事2-0のストレートで勝ちました。3回戦は南茅部中3年生と対戦し、懸命に戦いましたが残念ながら敗退しました。2人の試合中、2階の待機場所から本校の部員が大きな声と拍手で声援を送ってくれました。今日7月2日は女子の競技が行われます。

中体連総合大会壮行式を行いました。

本日6月28日(金)の6時間目に、体育館で中体連総合大会に参加するバドミントン部への壮行式を行いました。キャプテンの岩村さんから「全力で頑張ります」と力強い言葉があり、生徒会長の松本さんからは「悔いの残らないよう頑張ってきてください。」とエールが送られました。

今年の中体連には2年生3名、1年生1名の4名が、7月1日から行われる中体連総合大会バドミントン競技にチャレンジします。4名とも個人戦シングルスに出場します。中体連は学年の枠がないため、組み合わせにより上の学年や下の学年の選手と対戦することになります。1日目は男子で、岩村さんは巴中3年生と、井上さんは巴中2年生と当たります。2日目は女子で、手代森さんは青柳中1年生と、二本栁さんは本通中3年生と当たります。また、出場しない部員も会場で応援します。これまでの練習の成果を発揮し、「勝つ」ことを目標に最後の一瞬まであきらめないプレーができるよう、応援しています。

今年度の各種検診が無事終わりました。

本日9:30から眼科検診が行われ、今年度の各種検診がすべて終了しました。4月に二計測・尿検査、5月に内科検診、今月は耳鼻科検診・心臓検診(1年生のみ)・歯科検診が行われました。また、任意の希望制で色覚検査も校内で実施しました。検診は発育の状態確認や病気の発見などを目的としています。大人になると職場で検診(健診)を行う場合を除き、だいたいは自分で決めて受診するか、「おかしいな」という自覚症状が出てから病院へ行くことが多くなります。学校では検診が義務づけられていますので、これまでの検診でお子さんのことで特に連絡があった場合は、養護教諭にご相談の上、なるべく早い時期に医療機関等にかかっていただきたいと思います。

昼休みの様子です。

本日の昼休み、体育館では1年生から3年生まで9人+先生1人が、それぞれバレーボールとバドミントンを楽しんでいました。お互いにうまく間隔をとって、体育館を上手に使ってくれていました。

図書室では学校司書の金谷さんの支援のもと1,2年生の図書担当が貸し出しや蔵書点検をしていたり、来館した生徒が借りたい本を探していたり、ソファで先生を交えて話をしていたりと、とても落ち着いた雰囲気でした。

エアコン設置について

6月21日付けの函館新聞に「函館前市立学校の教室 簡易型エアコン 今月設置完了へ 保健室の常設タイプも」という記事が掲載されていました。「簡易型エアコン 今月設置完了」の部分に間違いがあったとのことで、この場でお知らせします。正しくは「簡易型エアコン 今月納品完了」です。本校でも先週、簡易型エアコンが25台納入され、来週7月1日から設置作業を行う予定です。

昨年度の記録的な猛暑を受けて、函館市教委が急ピッチで準備を進めてきました。保健室は今月上旬に下の左側の写真のように設置が完了しています。スポットクーラーは下の写真のように窓にダクトをつけるタイプです。電源の工事は先月の内に完了しています。2階の各普通教室、視聴覚室、美術室、音楽室、理科室、技術室、家庭科室、職員室に各2台ずつ、校長室に1台を設置します。来年度は保健室に設置した常設タイプを教室にも設置し、スポットクーラーを今年度配置できなかった教室等へ移動する予定です。少しでも夏の暑さが和らぐよう、効果的に使用していきたいと思います。

2年宿泊研修その2

先に帰着報告ですが、全員無事に宿泊研修から帰ってきました。様々な研修や体験を通して、得るものが多い実りある2日間になったことと思います。週末は疲れを癒やして、また来週から元気に登校してください。

昨日の自主研修の後は、函館駅前からすぐそばのキラリス函館の中にある「はこだてみらい館」の体験学習でした。「ドローンのプログラミング体験」ではパソコンのプログラミングで実際に小型ドローンを動かしていました。その後の館内見学で、横長の大きなスクリーン(メディアウォール)でバーチャルで稲を育てる「お米を作ろう」等の体験をしていました。体験学習後はホテル函館ロイヤルで夕食をとり、函館駅からバスに乗って函館山へ行きました。夏至の時期で日の入りが遅いため、下の写真にありますように、まだ明るい時間に山頂に着きました。夜景はバスで下山中に見ることができたようです。

一夜明けて、朝食はバイキング料理を食べました。9時から理美容専門学校と看護専門学校への訪問でした。写真は理美容専門学校で、実際に髪を切る体験中の様子です。

2日間とも良い天気に恵まれ、すべての行程を無事に終えることができました。保護者の皆様には、準備や送迎など今回の宿泊研修に対してご支援、ご協力をいただき、ありがとうございました。

2年生宿泊研修その1

本日20日(木)と21日(金)の2日間は宿泊研修の様子をお知らせします。

今朝8時30分に学校の玄関前で出発式を行った後、スクールバスに乗って元気に出発しました。

ホテル函館ロイヤルのロビーにある函館夜景の前で写真を撮った後、3つの班に分かれて函館市内で自主研修を行いました。金森赤レンガ倉庫、郷土資料館、函館区公会堂、ハリストス正教会などを訪問して調べ、昼食はラッキーピエロ、カリフォルニアベイビー、ラーメン西園で食べました。函館駅前の赤いモニュメントに無事に全員集合して記念撮影の後、キラリス函館(旧WAKOデパート・・・古すぎますね)の「はこだてみらい館」で、ドローン・プログラミング体験をしました。体調を崩す生徒もなく、ここまで全員元気に過ごしています。

この後はホテルで夕食をとり、18時30分に函館山の夜景観賞へ向かいます。

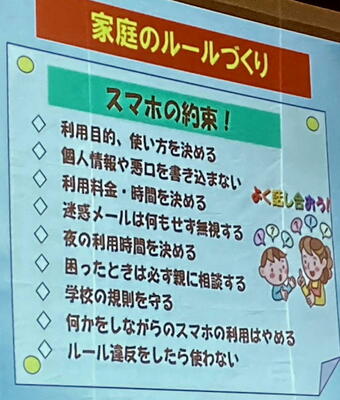

情報モラル教室を行いました。

本日19日(水)の3時間目に、函館中央警察署の生活安全課少年係の警察官を講師に招き、情報モラル教室を行いました。ネットいじめ、ネット脅迫、自画撮りの被害など、実際に起こったことをスライドでわかりやすく説明していただきました。後半は昨年から増えている闇バイトについても触れていただきました。お話の後に生徒からの質問が2点あり、3年の泉さんからは「アメリカからの国際電話がかかってきたことがあったが、どうすればいいですか?」、2年の中村さんからは「インターネットで悪いことをしている人が増えているのはなぜですか?」という内容でした。知らない番号には決して出ないことや、詐欺などいろいろな手口が増えているので、おかしいなと思ったらすぐに警察などに相談してほしいという回答でした。下の写真にもありますが、いじめや脅迫などの被害にあわない・起こさないために家庭でのルール作りがとても大切です。お子さんと今一度、スマホやゲームなどのルールについて確認していただけると幸いです。

巡回教員による授業について

中学校では9教科(国語、数学、社会、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術・家庭)の授業を行います。本来であれば各学校に全教科の教員がいれば良いのですが、教職員定数の関係上、本校では配置されていない教科があります。教職員定数は「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(法律名って長いですね・・・)によって決められており、恵山中は特別支援学級を除く通常の学級数が「3」で、教科担任の定数は「7.5」(端数切り上げで「8」)となります。今年度の本校には美術と技術の教科担任がいないため、他の学校に所属する先生に「巡回」という形で授業を持ってもらっています。美術は南茅部中学校所属の須賀先生、技術は椴法華中学校所属の籠嶋先生です。2人の先生は本校の他にも週に3~4校を巡回しています。また本校の音楽、家庭科の先生は、市内の他の中学校を巡回しています。下の写真は、昨日の2年生技術の様子です。コンピュータの仕組みについての学習でした。

少年の主張 渡島地区大会について

先週13日(木)に、松前中学校で行われた「令和6年度 少年の主張 渡島地区大会」に、2年生の成田有理子さんが出場しました。渡島管内から13名の中学生が出場した中の一人として、堂々と主張を述べてくれました。「踏みしめて、前へ」というタイトルで、夢や目標をもつことの大切さについて、自分自身の様々な実体験を通してしっかりと主張しました。他の発表者の中には演技や抑揚をかなりつけた話し方も見られましたが、成田さんは、いつもの落ち着いた話しぶりで聴衆に自分の思いを伝えようとしており、主張したい思いが「芯」となって聞き手に伝わる発表だったと思います。遠い会場への行き来も含めて、大変お疲れ様でした。

道徳の授業(6月12日実施)の紹介

6月12日(水)の道徳の授業では、3SAにゲストティーチャーとして学校司書の金谷さんが登場し(最下段の右端の写真)、自身の学校司書に至るまでの様々なことについて生徒に話してくれました。子どもたちは、自分の生き方について、身近な大人(保護者や教師など)から学ぶことが多々あると思います。道徳の授業ではその一端を担います。子どもたちの一番の手本となる保護者の皆様からも、ぜひ人生の様々なことについて、お話しいただけると幸いです。

1年A組、1・2年SB組道徳「あったほうがいい?」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-12社会参画、公共の精神

◯内容の概略

智子が帰宅途中に、道に捨てられていたガムを踏んで、いやな気分になった。家で母に「ガムをどこにでも捨てるなんてマナーが悪すぎると思わない?まったくゴミ箱くらい置いておけばいいのに。そうしたら、みんなが入れてきれいなるのに。」と自分の思いをしゃべった。これに対して母は「でも、それはどうかしら。ゴミ箱があることで別問題も起こっているのよ。コンビニのゴミ箱に分別していないゴミが持ち込まれたり、紙おむつもあったり、高速道路のパーキングエリアのゴミ箱に家庭ゴミを大量に捨てたり。花火大会のあとにゴミを置いて帰るように呼びかけたら、ゴミの山がいくつもできて翌日大掃除ですって。」

母親から話を聞いた後「街中にゴミ箱は置かないほうがいいのだろうか。」と、智子はわからなくなってしまった。

◯髙木教諭(1A担当)の思い、考えさせたいこと

・街をきれいにするために、どうすればよいか、どんな心構えが必要か、大切かについて自分の住んでいる街や地域のゴミ分別について考えさせたい。あわせて自分自身を振り返り、学校や教室では、どんなことに気をつければ、みんなが気持ちよく過ごせるかを考えさせたい。

○立花教諭(1・2SB担当)の思い、考えさせたいこと

・町を綺麗にするために必要な仕組みや心構えについて考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・ゴミがあるとちょっと沈んだ心になるから次からちゃんとプラか燃えるゴミマークを見て捨てたいなと思いました。

・そこら辺に捨てないてくださいと看板にかく。一人ひとり他の人に教え合う。

2年A組道徳「戦争を取材する」

◯内容項目…A主として自分自身に関すること-5真理の探究、創造

◯内容の概略

2012年8月、内戦が続くシリアのアレッポで命を落とした日本人ジャーナリストの山本美香さんのお話。戦場取材の仕事を始めたばかりのころ、自分の仕事にどれほど意味のあることなのか悩んでいた。アフガニスタンの医師や看護師の仕事ぶりを見て自分が本当にちっぽけな存在だと感じた。ある冬の朝、ある避難民の父親が、風邪をこじらせて亡くなった4歳の息子のお墓に私を案内してくれた。悲しむ父親をビデオカメラで撮影していたら、父親が「こんな遠くまで来てくれてありがとう。世界中のだれも私たちのことなど知らないと思っていた。忘れられていると思っていた。」と言い、私は大きな衝撃を受けた。たったいま目撃した出来事を世界中の人たちに知らせなければならない。このときジャーナリストという仕事に全力を注いでいく決意が固まった。医者には医者の、ジャーナリストにはジャーナリストの役目がある。それぞれの役目を果たしていくことで、少しずつ、でも確実に平和な世界が広がっていくでしょう。私はそう信じています。

◯大和教諭(2A担当)の思い、考えさせたいこと

・現在、世界の裏側で起きている紛争に目を向けさせ、厳しい環境の中においても使命感をもって生きることの素晴らしさを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・戦争の取材をすることで戦争で大変なことが広められることがわかった。

・あまり知らなかったけれど、ジャーナリストの凄さを知った。とても勇気のある仕事だった。

3年A組、3年SA組道徳「違うんだよ、健司」

◯内容項目…A主として自分自身に関すること-1自主、自律、自由と責任

◯内容の概略

主婦であり3人の子供の母親であり学校の事務員をしている私が、通信制高校に通っているお話。私には両親がいません。祖父母に育てられたので高校へ行ける境遇ではありませんでした。それでも簿記学校に1年間通わせていただき、資格も取れ、卒業と同時に学校の事務員として働くことができました。そんなとき「通信制高校を知ってるかい」という本に出会い、上野高校へ入学しました。2年生になった頃、勉強どころではなくなり、退学を決心して先生や友達に話すと「私たちにできることは何でも協力するから、やめないで頑張ろうよ。」と言ってくれました。その言葉がなかったら、きっとやめていたことでしょう。さまざまな事情を抱えてる周りの人たちも頑張っています。主婦であっても、母親であっても、勤めていても、私も高校生です。

今では職場の先生方は私が高校生であることを知っています。あんなことやこんなことを習ったと、高校生であることを、私は胸を張って話しています。

◯菊地教諭(3A担当)の思い、考えさせたいこと

・これからの自分の生き方を決める段階にある生徒たちに、自分の意志で決めたことをやり遂げるということは、生きる喜びや楽しさにつながることを認識させ、よりよい生き方を考えさせたい。

◯南部谷教諭(3SA担当)の思い、考えさせたいこと

・主体的に自分の生き方を考え、やろうと決めたことを誠実に実行し、その結果に責任を持とうとする態度を育てる。自己決定したことに挑戦し努力して、結果に自己責任がもてるようにさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・いくつになっても勉強は大切だとわかった。

・自分が諦めなければ願いは叶う!これからは1歩1歩努力して目標に進んで行こうと思った。

各学年の総合的な学習の時間の様子です。

昨日11日(火)、全学年で総合的な学習の時間の授業が行われました。総合的な学習の時間は1年生は年間50時間、2・3年生は年間70時間あり、恵山中ではキャリア教育、防災教育(避難訓練)、恵山学などの内容について、年間計画に沿って授業を実施します。

1年生は7月9日(火)に実施予定の職場体験学習に向けての取組でした。今年度は恵山地区の3つの職場(つつじ保育園、うみまち食堂菜の花、東消防署日ノ浜出張所 ※敬称略)に受け入れていただくことになっています。1年生7名が3カ所の職場について、仕事のやりがいや大変だと思うことについて考えていました。

2年生は来週20日(木)~21日(金)に実施予定の宿泊研修へ向けての取組でした。函館市内で行う自主研修で訪問する予定の施設などについて、タブレットを使って調べていました。

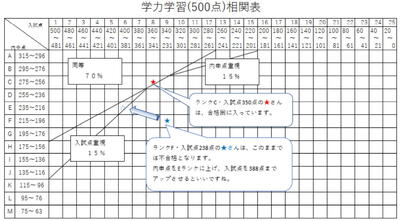

3年生は進路についての学習でした。写真は過去のテストの点数を担任と確認している様子です。公立高校の入試で使われる「学力点(学力検査の点数)」と「学習点(成績の評定の合計、いわゆる内申点)」を判断するための相関表(下の写真)を使って、自分自身のランクを確認していました。公立高校入試については、生徒と保護者に向けた進路通信でも解説しています。(左のメニュー「学校からのお便り」の中の「進路通信」に載せています。)

第3回専門委員会と全校集会を行いました。

昨日10日(月)に全校生徒が生徒会執行部・代議員会・保体委員会・学習委員会に分かれて、5月1日の生徒総会から先週までの様々な活動について話し合いを行いました。生徒会活動は学習指導要領の中の特別活動に位置づけられ、本校では全校生徒がいずれかの委員会に所属して、全員体制で活動を行っています。今回の委員会では活動を始めて1か月間の反省事項や、今後に向けての確認について熱心に話し合いが行われました。私が勤務したこれまでの学校では、各委員会での話し合いで終わっていましたが、恵山中学校の生徒会活動の特徴は、各専門委員会での内容を全校集会で全員が共有する点です。自分が所属していない委員会の活動も知ることができるということで、まさに全校生徒による協働的な学びを行っているといえます。(全校生徒29名だからこそできるともいえますが・・・)

2年生家庭科+1年生昼休みの様子です。

先週5日(水)に、2年生家庭科で裁縫実習を行いました。「衣服の補修について学ぶ」という題材で、この日は下の左の写真にあります「まつり縫い」を実際にやっていました。布の表面に縫い目が出ないようにするため、全員、かなり慎重に糸と針を使って縫っていました。今回のまつり縫いの次はボタン付けを実習します。

下の右端の写真は1年生昼休みに、ALTのスティーブン先生が生徒と交流している(タブレットで◯ックマンに熱中している)様子です。「子供の頃、よくやっていたよ!」と楽しそうに交流していました。

学校にあるサラサドウダンが咲きました。

今日の4時間目に1年生の体育で長距離走の授業をやっていたので、写真を撮ろうとしたところ、校舎とグラウンドの間にある花木の中で1本だけあるサラサドウダンの花が咲いていました。恵山にもたくさん自生しているサラサドウダンについて調べてみました。

【サラサドウダンとは】北海道、近畿以東の本州及び四国に分布する落葉性のツツジ。深山の林縁に自生するが、5~7月に咲く花や秋の黄葉が美しく、庭木としても使われる。サラサドウダンという名は、花の模様を「更紗染め」に、葉柄や花柄の分岐の仕方を「灯台」に見立てたもの。

サラサドウダンは漢字で「更紗灯台」と書きます。本校の生徒会誌「燈臺(どうだん)」(下の右端の写真)は、恵山に根付くサラサドウダンと恵山灯台を由来としています。サラサドウダンの花言葉は「明るい未来」だそうです。本校の生徒の明るい未来を見据えて、美しい花を咲かせてくれています。

部活動地域移行についての情報提供

函館市では、昨年6月に「函館市学校部活動の地域連携・地域移行に関する協議会」が発足し、検討を進めています。このたび教育委員会から「函館市部活動地域移行通信」が届きましたので、お知らせします。推進イメージの図やQ&Aが掲載されていますので、ご覧ください。

通信はこちら→部活動地域移行通信_No.1.pdf

渡島教育局 義務教育指導監訪問について

年に1度、学校経営・運営のアドバイスのため、指導監が訪問することになっており、昨日、渡島教育局の五十嵐指導監と函館市教委の佐々木指導監が来校しました。校長、教頭からの説明と授業参観(5時間目の1年生保健体育、2年生英語、3年生家庭科)を行いました。それぞれの先生の熱心な授業の様子や、生徒が授業で積極的に発言している様子、体育で楽しそうにボール投げをしている様子、そして学校全体の和やかな雰囲気に対して、賞賛の言葉をいただきました。また、生徒と教職員にとってのウェルビーイング(多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、幸せや豊かさを感じられる状態)向上などについて、さまざまなアドバイスをいただきました。

体育祭後の通常授業の様子です。

昨日まで紹介しました体育祭は、まさに恵山中学校の経営理念である「生徒一人ひとりを主役へ」を具体的に表した形で終えることができました。昨日と今日、生徒は体育祭の反省や作文で振り返りを行っています。また、玄関には大きな横断幕でテーマが掲げられ、サイネージ(電子看板)で保護者の皆様に撮影していただいた写真のスライドショーを映しています。

そして昨日から通常の日課で授業をする姿に戻っています。昨日の3年生技術の授業では、時計とタブレット端末を接続してプログラミングの学習をしていました。今日の2年生美術では、張り子づくりで新聞紙をたくさん重ねる作業を、1年生の総合的な学習の時間では、地域学習のオリエンテーションとして「恵山といえば何を思い浮かべますか」について、グーグルのジャムボードを使って発表していました。

第19回ECS体育祭(後半の部)

5月31日(金)に実施した体育祭の後半の部の紹介です。

休憩後の1つめの種目は運命走です。生徒会執行部が毎年内容を考えています。今年の運命走は①バスケットボールドリブルでスタートし、②1つめのカード(スタートへ戻る、そのまま走る、ボール運びをする、ピンポン球をハシで隣の器に入れる)のお題をこなし、③網をくぐり、④2つめのカード(出た番号の箱へ玉入れの球を2個入れる)のお題をこなし、⑤みのむし競争(大きな袋に両足を入れてジャンプして進む)、⑥3つめのカード(変装、スプーンでピンポン球運び、校長とじゃんけん等)をこなしてゴールするという内容です。カードのお題を一生懸命こなす姿が良かったです。

2つめはPTA種目「今夜はカレー」です。シートの上にあるジャガイモ、ニンジン、タマネギなどのカレーの具材を袋に入るだけ詰めてゴールを目指します。袋が破れると失格、3位まではカレールーがプレゼントされます。今年もたくさんの保護者の皆さんの参加をいただき、ありがとうございました。

次の五色綱引きは赤組と黄組がそれぞれ反対の位置からスタートし、5本の綱のうち3本を自分の陣地に引っ張ると勝ちです。1回戦は赤組の勝ち、2回戦は引き分け、その後両チームの代表がじゃんけんをして場所決めをし、3回戦は赤組がとり、結果は赤組の勝ちでした。昨年は一瞬で終わりましたが、今年は各チームが作戦を立て、見応えのある競技になりました。

最終種目は体育祭の花形・選抜リレーです。各チームから選ばれた4名ずつが迫力のあるリレー走を見せてくれました。この後、閉会式の準備をしている最中に、突然の激しい雨に見舞われました。急いで生徒を校舎内へ移動させ、保護者・地域の皆様にはお帰りいただきました。給食後に体育館で閉会式、表彰を行いました。最終結果は黄組の優勝、赤組の準優勝でした。全体を通して、生徒全員、競技も係活動も全力で取り組んでくれました。競技へ向けてがんばる姿勢、それを応援する姿勢はすばらしいものでした。文字通り「自他尊重」の精神が貫かれた体育祭となりました。

閉会式だけ残念でしたが、競技をすべて順調に実施でき、ご参観いただいた皆様にもたくさんの温かい応援・拍手をいただくことができました。あらためて、体育祭へのご理解、ご協力に対し、心より感謝申し上げます。

第19回ECS体育祭(前半の部)

本日5月31日(金)、予定どおり第19回ECS(恵山中コミュニティ・スクール)体育祭を実施することができました。ご多用の中、生徒の応援に駆けつけてくださったご来賓、保護者、地域の皆様に心より感謝申し上げます。2週間あまりの短い準備期間ではありましたが、皆様の温かいご声援のもと、生徒全員が練習の成果を十二分に発揮することができました。本当にありがとうございました。

本日は早朝に雨が降ったようですが、グラウンドにちょうど良い湿り気となり、天候も曇りで暑くないまずまずのコンディションでした。ただし、途中からだんだんと東風に変わり、気温も上がらず、グラウンドでご覧いただいていた皆様には寒い思いをさせてしまいました。そして、すべての競技が終了した直後・・・については来週の(後半の部)で紹介します。

8時50分に赤組、黄組のそれぞれのリーダーの意気込みと全員の「オーッ」というかけ声で入場行進が始まりました。開会式では生徒会長の松本さんの挨拶、泉さんと二本栁さんが選手宣誓をし、その後、準備体操を兼ねたラジオ体操を行いました。最初の競技は100m走で、女子→男子の順で3~4人の組ごとに、全員が記録更新を目指して走りました。次は全員リレーです。赤組、黄組をさらに2組ずつに分け、計4チームで全員がバトンをリレーしました。練習回数が少ない中でしたが、どの組もスムーズにバトンをリレーすることができていました。

※この後、休憩を取りました。休憩後の後半の部は、来週紹介します。

明日の体育祭へ向けて③

体育祭本番がいよいよ明日となりました。3年生が修学旅行から帰ってきた後の5月14日から2週間と2日という短い期間で、チームミーティングや係打合せ、種目や各種の練習を重ねてきました。今週はぐずついた天候が続いており、昨日の総練習も体育館で行いましたが、今日の昼前あたりからようやく日差しが差し込む天気になりました。グラウンドの状態もまずまずで、今日の3時間目の全体練習はグラウンドで行いました。このまま何とか明日の本番も実施できればと願っています。保護者・地域の皆様のご来校をお待ちしております。(写真は昨日の体育館での総練習の様子です。)

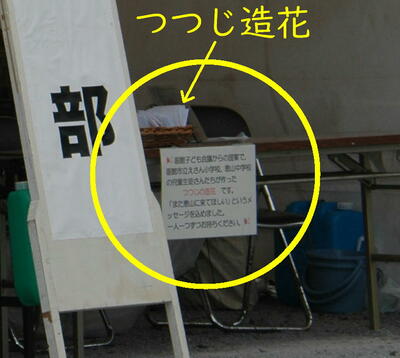

恵山つつじまつりへの協力について~パート3

5月26日(日)に行われた恵山つつじまつりステージイベントの日、本部テントに本校生徒が製作した「つつじの造花」を置いていただき、観光客に提供しました。下の写真の黄色で囲った部分です。60個の「つつじの造花」を置いたカゴの前の案内文には「函館子ども会議からの提案で、函館市立えさん小学校、恵山中学校の児童生徒さんたちが作った つつじの造花 です。「また恵山に来てほしい」というメッセージを込めました。一人一つずつお持ちください。」と書かれています。当日のステージイベントには3,000人の人出があったそうです。お陰様で、つつじの造花は開始後に瞬く間に観光客の皆さんが持って行ってくれて、すぐになくなったということでした。

修学旅行の作文紹介

本ブログにて修学旅行の様子をお知らせしましたが、先週の学級通信で、修学旅行の振り返りとして3年生が書いた作文が掲載されました。生徒の目線から、とてもわかりやすく修学旅行の様子をまとめてくれていますので、ここで紹介したいと思います。(文中の個人名等の部分を一部改訂しています。)

↓

私が修学旅行で印象に残ったことは三つあります。一つ目は、一日目の自主研修です。私の班は三人の班でした。最初にお昼ご飯を食べに、『白龍』というじゃじゃ麺屋に行きました。その後は、歴史を感じられる『もりおか歴史文化館』『岩手銀行赤レンガ館』『三ツ石神社』に行きました。三ツ石神社に行く前には、『藤原養蜂場』という体験場所にも行きました。養蜂場では、「蜂蜜がどのような工程で出来上がるのか」ということが、よくわかりました。蜂がたくさんいて、少し怖かったですが、良い体験になりました。

二つ目は、二日目に行った世界遺産・中尊寺です。中尊寺では金色堂の他にもいろいろな建造物を見てきました。金色堂は名前の通り全面金色で、とても綺麗でした。その後に資料館へ行き、金色堂のことなどについてたくさん学ぶことができました。資料館を見終わった後、もう少し上の方へ行き、お参りをしたり、お守りを買ったりしました。そして下の方へ下っていくとお土産屋があり、お土産を買うことができました。いろいろな物があり、何を買おうか迷いました。

三つ目は、三日目に行った小坂康楽館での舞台観劇です。観劇をする前は、「歌舞伎などの昔からある物をやるのかな」と思っていましたが、実際に観てみるといろいろなジャンルの舞台で、飽きることなく、最後まで楽しむことができ、とても面白かったです。その後、舞台に出ていた人たちと握手をさせてもらいました。近くで見ると身長が高く、手も大きくて少し驚きました。この三つのこと以外にも楽しかったことがたくさんありました。今回の修学旅行を通して学べたこともたくさんあり、これからの学校生活につなげていきたいと思います。

恵山つつじまつりへの協力について~パート2

本ブログの5月15日にも紹介しましたが、現在行われている恵山つつじまつりへの協力として取り組んでいる「つつじの造花」が完成し、恵山支所産業建設課の担当者へ渡してきました。1年生の美術の時間を中心に制作を行い、22日(木)には観光客へのメッセージを全校生徒が書いてくれました。本校生徒が作った30個と、えさん小児童が作った30個、計60個を26日(日)のステージイベント日に、まつり本部テントと道の駅なとわ・えさんに置き、訪れるお客さんに提供します。生徒のメッセージがお客さんに届いてくれることを願っています。

道徳の授業(5月20日実施)の紹介

20日(月)の道徳は、すべての学級で「友情」がテーマでした。様々なシチュエーションで「本当の友情」について全員が考えました。

1年A組、1・2年SAB組道徳「近くにいた友」

◯内容項目…B主として人との関わりに関すること-8友情、信頼

◯内容の概略

野球部に所属しているオサムはレギュラーになりたい一心で、誰よりも練習を頑張っていたが、ミスをすることもあった。ある日、家でスマホを見るとオサムがミスした写真がSNSにアップされていた。「そうだ、信也が新しスマホを買ったって言ってたな。僕をバカにしやがって!」次の日の朝練を休むとピッチャーの信也が「オサム。今日の朝練、どうしたんだよ。」と寄ってきたので「おまえだろ、写真を撮ったのは!」と胸ぐらをつかんだ。家に帰ると雄一が家に来て「事情を聞いた信也がみんなを集めて、『あんな写真を隠れて撮るなんてひきょうだ!』と言って練習に出ずに帰った」と言った。オサムは教室で胸ぐらをつかんだ時の信也の顔が思い浮かび、信也の家に自転車で向かった。

◯坂井教諭(1A担当)の思い、考えさせたいこと

・心から信頼できる友達がいることの喜びを考えてほしい。

○立花教諭(1・2SB担当)の思い、考えさせたいこと

・これまでの自分の友達との関わり方から、お互いに信頼できる友達でいるために意識すべきことを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・お互いに信頼できる友達になるには仲間だとおもう友達が大切だと思う。

・お互い信頼できる友だちになるには、毎日話して長く友達でいることが大切だと思う。

2年A組道徳「五月の風-ミカ-」

◯内容項目…B主として人との関わりに関すること-8友情、信頼

◯内容の概略

ミカは吹奏楽部のメンバーと、隣町の楽器店へ小物を買いに行く約束をして、学校ではカナも含めて駅前で待ち合わせる予定だった。昨晩、スマホのグループメッセージで直接楽器店へ行くことになったが、カナはスマホを持っていない。メンバーの一人が「めんどうだね。スマホを持ってない子は。もう、いいんじゃない。」と書き込んだので、ミカは迷ったが、結局カナには知らせなかった。夜にカナから電話があって、「どうしてみんな来なかったの?楽しみにしてたんだ。」と言われた。ミカは言葉に詰まり、しどろもどろに言い訳して電話を切った。「いいんじゃない。」て言われて私がわざとカナに伝えなかった。カナの信頼に応えていないと感じ、胸が締めつけられるようになって涙があふれた。

次の日、重い気分で学校に向かっていると、ぽんっとカナが肩をたたいた。「おはよう、ミカ。私、スマホを持ってなくてごめんね。ミカには迷惑かけちゃうけど、何かあったら、また教えてね。」ミカはカナの笑顔を見て「昨日はごめん。カナ…」と言い涙がこぼれた。「ミカ、何泣いてるの。友達だよ、私たち。」

◯髙木教諭(2A担当)の思い、考えさせたいこと

・本当の友達とは何か? その経験を通して感じたことを考えさせたい。

・相手にとって本当の友達になるためには、どんなことが大切だと思うのかを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・本当の友達はドタキャンしないし、嘘つかない。相談し合ったり思ったことをはっきり話せるのが友達だと思った。

・本当の友達はどういうものかしっかり学ぶことができた。信頼できる友達はいいなと実感できた。

3年A組、3年SA組道徳「違うんだよ、健司」

◯内容項目…B主として人との関わりに関すること-8友情、信頼

◯内容の概略

夏休み明けに健司が転校してきて、僕と耕平が入っている野球部に入り、家が近いので登下校が一緒でともに過ごす時間が長くなっていった。付き合ってみると、健司は何事にも積極的ではっきりとものを言う。掃除の時に耕平が、ほうきをバットにして振っていたら「早くしようや。」と注意してきた。1年後の7月に健司が「この頃の耕平、変じゃないか。」と話しかけてきた。耕平は部活も休むし授業中もよく居眠りをしている。健司は耕平に聞いてみたが、何も言わなかった。夏休みに健司が「耕平を誘って盆踊りがすごいG町へ行こう。」と誘ってきた。G町の健司のばあちゃんに三人とも大歓迎され、ばあちゃんの元気な友達2人と一緒に晩ご飯を食べた。食事の後、僕たちは庭に出た。耕平が「ばあちゃんたち、元気でいいなあ。」とぼそっとつぶやき、その後、耕平のおばあちゃんが最近物忘れがひどく、家を出て行って帰ってこられなくなるなど、とても心配だということを話してくれた。健司は「耕平、ごめん。話しにくいことだったのに、言え、言えって。俺はお節介だったんだ。」と言ったことに、耕平は「違うんだよ、健司。お節介なんかじゃないよ。なあ、そう思うだろう。」と言い、僕の方を見た。「そうだよ。お節介じゃないよ。健司が大事なことを教えてくれたと、僕は思っている。」

◯大和教諭(3A担当)の思い、考えさせたいこと

・友達の一言で「僕」の気持ちはどう変化していったのか考えさせ、自分を振り返ることで、本当の友情とは何かに気付いてほしい。

◯佐藤教諭(3SA担当)の思い、考えさせたいこと

・間違いだとわかっていても友達に同調する姿や、忠告してうとましく思われる姿は現実に良くある場面である。教材の共感し葛藤する場面を通して、本当の友情とは何かを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・自分の本心を話せる友人って大切だなと思いました。

・今回の授業を通して、本当の友情とは相手を大切に思っていたり、裏切らない、傷つけない、一緒にいて楽しい、信頼・信用している、お互いの個性を認め合ったりすることだと思った。

体育祭へ向けて②

体育祭まであと10日となり、今週からはチームごとにグラウンドでの練習がスタートしました。チームリーダーを中心にリレーの出走場所の確認や、実際にタイムを計って順番を決めたり、五色綱引きはチーム内で実際に試してみるなど、本番を意識した練習に取り組んでいます。写真は左から、今日の練習でリレーの順番確認、100mのタイム計測、五色綱引き練習の様子です。

体育祭へ向けて①

今月31日(金)に実施予定の体育祭に向けての取組がスタートしました。保健体育ではグラウンドでスターティングブロックを使ったスタート練習が始まりました。昨日は1回目のチームミーティングを行い、赤組と黄組に分かれてチームリーダー、副リーダー、種目リーダー、チーム目標などについて話し合いました。そして今日の2回目のチームミーティングでは、後半の時間で「五色綱引き」の練習を行いました。本番まで2週間、いろいろな話し合いや練習を重ねて、当日に最高のパフォーマンスを発揮できるよう、頑張ってほしいと思います。

恵山つつじまつりへの協力について

5月18日(土)~6月2日(日)におこなわれる恵山つつじまつりに、本校生徒が「つつじ造花づくり」で協力することとなりました。以前は本校生徒が観光案内ボランティアとして、祭りに訪れたお客さんにツツジの説明をするという協力活動を行っていたと聞きました。新型コロナ流行の関係で協力活動が途切れていましたが、今年度はえさん小と合同でツツジの造花(下の写真にある、カードを開くとツツジが満開に咲いているように見える立体のもの)をつくり、道の駅なとわえさんに置いて、訪れたお客さんに持って帰ってもらうという形で協力することとなりました。昨日の美術の時間に1年生が造花づくりに取り組んでくれました。

修学旅行解団式を行いました。

5月9日(木)~11日(土)の修学旅行本番が無事に終わり、今日の解団式をもってすべての日程が終了しました。解団式では学年代表と各委員会の代表からのお話があり、共通して「ルールを守り、ケガもなく良い修学旅行だった。この後のまとめにもしっかり取り組む。」といった内容でした。今日の解団式を含めた「~式」の態度も立派でした。修学旅行は計画どおりに行動し、無事に帰ってくることが最大の目標ですので、それに向けてがんばった3年生全員の成果が現れた結果だったと思っています。あらためて、保護者の皆様のご支援に、心より感謝申し上げます。

修学旅行3日目、帰着日です。

修学旅行も最終日となりました。今日も晴天に恵まれ、気温も3日間で一番高くなりました。

今朝は6:00に起床し、6:30に一般ツアー客で激混みの中、全員がしっかりバイキング朝食を食べました。7:45に退館式でホテルスタッフにお礼を述べた後、バスに乗って秋田県小坂町の康楽館へ向かいました。入館前に記念写真をとり、明治43年につくられた重要文化財のレトロな芝居小屋で「レビュー」(イメージは宝塚歌劇団のような歌と踊りのショー)を観劇しました。

観劇後にバスで秋田県鹿角市の道の駅「あんとらあ」へ行き、昼食(八幡平ポークの陶板焼き定食)を食べました。昼食後、バスで盛岡へ行き、新幹線に乗って帰路につきました。(いま青函トンネル内でこれを書いています。)

新函館北斗駅からは迎えのスクールバスで恵山に帰ります。

何よりも全員が体調を崩すことなく、全ての行程が予定通りに進み、数々の体験や経験を積んだことが最大の収穫です。来週から修学旅行のまとめが始まります。秋の恵祭(文化祭)の発表に向けて、見てきたこと、感じたことをしっかりまとめてほしいと思います。

最後になりますが、旅行の準備や送迎など、保護者の皆様にはさまざまなご支援をいただきましたことを、この場を借りて心からお礼申し上げます。

修学旅行2日目です。

本日の2日目は10:30頃から猊鼻渓舟下りでした。全員で一艘の舟に乗り、楽しいお話しと竿一本で船頭さんがあやつる舟で、ゆったりとした時間を過ごしました。上流でいったん舟を降り、川向こうのくぼみに「運玉」(3個100円)を投げ入れるチャレンジに、全員が挑戦しました。

猊鼻渓の後は中尊寺へ行き、昼食を食べて、中尊寺金色堂などをガイドさんの説明を聴きながら拝観しました。ここではお守りやお土産を買いました。

その後は近くの毛越寺で、広大な平安•鎌倉時代の寺跡と庭園、宝物殿を見学しました。

17:00過ぎに雫石プリンスホテルに入り、夕食はバイキングでした。何回もおかわりして、たくさん食べました。夕食後はレクリエーション(風船バレーと風船リレーしりとり)で盛り上がりました。

修学旅行1日目の様子です。

今日9日(木)から2泊3日の修学旅行が始まりました。

1日目の今日は7:45に恵山中をバスで出発し、9:35新函館北斗駅発の「はやぶさ18号」で盛岡に着き、12:20から昼食を含めた自主研修を行いました。天気が晴れのわりには風が少し冷たい中でしたが、全員無事に自主研修から戻り、先ほど入館式を行って部屋に入りました。大きめのホテルで、生徒の部屋は16階です。この後18:20に夕食、夕食後に入浴(大浴場がないので部屋風呂)と自由時間、22:00消灯です。

※自主研修の写真は旅行終了後に紹介します。

※スマホで作成しているため、見えにくい点があるかもしれませんが、ご容赦ください。

避難訓練(火災)を行いました。

昨日7日(火)の6時間目に、火災発生を想定した避難訓練を行いました。雨天だったため体育館への避難となりましたが、避難開始から体育館に避難し、点呼や校内に残っている生徒がいないかの確認などすべてが完了するまで1分46秒でした。目標である2分以内をクリアする結果でした。避難訓練は生徒を避難させるだけでなく、現場の確認、初期消火、通報、避難誘導など、生徒の命を預かる教職員の動きも含めた訓練です。よりリアルな訓練になるよう、次のような手順で実施しました。

(1)非常ベルの鳴動→(2)火災報知器の表示を確認して職員が消火器をもって現場へ行く、現場確認中の緊急放送→(3)火災報知器に接続する電話で火災場所を職員室へ通報、学校から119番通報、初期消火→(3)初期消火ができず、避難の要請→(4)職員室から緊急放送で避難指示→(5)指示された場所へ避難行動、職員による検索(各階とトイレ等に残っている生徒がいないかの確認)→(6)避難場所での点呼、避難した人数・欠席人数を管理職へ報告→(7)検索の結果を管理職へ報告

この他に、本来は自動で作動する防火扉を、今回は手動で閉め、より実際に近い形にしました。雨天でなければ、さらに消火器による消火体験も予定していました。

訓練には数年ぶりに日ノ浜消防署の消防士3名に訓練の様子を見ていただきました。下の写真は消防士の伊勢さん(東光中学校の卒業生だそうです)のお話の様子です。生徒全員が素早く整然と避難できたことについて、お褒めの言葉をいただきました。避難訓練は年2回を予定しており、次回は秋に地震を想定した訓練を、予告しない抜き打ちの形で実施する予定です。

道徳の授業(5月1日実施)の紹介

先週1日(水)に全学級で行われた道徳の授業を紹介します。

1年A組、1・2年SB組道徳「『愛情貯金』をはじめませんか」

◯内容項目…B主として人との関わりに関すること-7礼儀

◯内容の概略

毎日新聞東京本社・客員編集委員でコラムニストの近藤勝重さん作の「あいさつ」に関するお話。あいさつは、互いに存在を確認したことを示す基本の動作であり、ある若い子が「あいさつのあと、もう一言、たとえば着ている服が『それ、ステキね』とほめられたりすると、スキンシップの貯金もできるんです。『愛情貯金』ですよね。心があたたまる量のようなものなんです。」と言っていた。あいさつに苦手意識を持っている人もいるが、思い切ってすっと笑顔をつくってすっと声を出すことを2,3度やればできるようになったりする。それでもうまくできないという人は、朝起きたら鏡の前で「さあ、今日も楽しくいってみよう。」といって、まずは自分に笑顔であいさつすると、おのずと力がわき、自分を変えうる力になると思う。

◯大和教諭(1A担当)の思い、考えさせたいこと

・「あいさつで大切にしたいこと」ということを、実際に友達同士であいさつをしてみる(演じる)ことを通して考えさせたい。

◯立花教諭(1・2SB担当)の思い、考えさせたいこと

・あいさつの持つ力や、親しみのあるあいさつとはどのようなものかを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・これからあいさつするときは笑顔であいさつをすることを心がけたいです。

・あいさつすることで印象が変わったり、こういう人なんだなと思ったりすることが分かりました。

2年A組道徳「最後のパートナー」

◯内容項目…D主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること-19生命の尊さ

◯内容の概略

高齢になった盲導犬を引き取る引退犬ボランティアの西田さんのお話。「あなた(引き取った盲導犬)がつくった床のしみは拭いても拭いても消えず、あなたがいた場所はぽっかり空いたまま」と思い、こんなにつらいことはやめたいとも思っていた。初めて自部物の盲導犬を見た日、中学生くらいの少女の「私も盲導犬がほしい」と言う声が聞こえた。その少女の言葉はずっと私の中に残っていた。また盲導犬の使用者の松尾さんからお礼の手紙が届いた。私たちの行為が松尾さんにとって安心して盲導犬と過ごせたことで、盲導犬の死がつらいだけで終わったのではないということがわかり、やめたいと迷っていた私を決心へと導いてくれた。引退犬たちは忘れていた「近くにある幸福」を思い出させてくれ、犬とともに暮らす喜びを与えてくれている。もう引退犬たちのいない生活は考えられなくなっている。

◯南部谷教諭(2A担当)の思い、考えさせたいこと

・生命がかけがえのないものであること理解し、自他の生命を尊重するこことを育て、周りの人と支え合って生きることに感謝する心情を養いたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・(犬などが)いつか死ぬかわからないからいつでも親切に大切にしたいと思った。

・盲導犬はすごいと思った。お互い支え合って生きているということがわかった 。

3年A組、3年SA組道徳「昔と今を結ぶ糸」

◯内容項目…C主として集団や社会との関わりに関すること-17我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度

◯内容の概略

K中学校3年生の僕(孝)は来月の修学旅行に向けて班会議で奈良のコース決めをしている。班長の悠斗が「新薬師寺の十二神将像に行かないか」と提案し、僕は「いいんじゃない」とやる気のない返事をした。そんな僕に悠斗が「なんのために修学旅行に行くんだよ。ちゃんとした目的をもって行かなきゃ意味ないだろう。」と責め立てた。他の生徒も「正直、私はあまり興味ないです。仏像ってマネキンみたいで…。」とつぶやき、数人がうなづいた。担任の鈴木先生は「そうでしょうか。仏像がいつ作られたのか調べてみてください。マネキンと違って仏像の背中には『歴史』という大きな時の流れがありますよ。修学旅行は昔と今とを結ぶ『歴史』という糸を実感できる機会です。もう一度自分たちのコースについてしっかりと考えてください。」と話した。僕は先生が話してくれた「昔と今を結ぶ」という言葉が妙に心に残っていた。

悠斗が「じゃあ新薬師寺をコースに入れるけど、誰か明日までに調べてきてくれないか。」と言ったことに、僕はとっさに「じゃあ僕が調べてくるよ。」と返事をした。家で調べてみると、奈良時代の人が造った像が千二百年以上もの年月を経て自分の目の前に現れる不思議さに感動を覚えた。十二神将を見てみたい。昔と今を結ぶ歴史の糸を実感したいと思った。

◯菊地教諭(3A担当)の思い、考えさせたいこと

・修学旅行を目の前に控える生徒に、自分ごととして文化や歴史への興味・関心を認識してもらい、あらためて自身も未来へと歴史をつなぐ一員であることを考えさせたい。

◯佐藤教諭(3SA担当)の思い、考えさせたいこと

・日本人としての自覚を深め、受け継がれてきた歴史や伝統文化の素晴らしさを理解させたい。またこの教材を通して、修学旅行を体験する意味を再考させ、自国の歴史や文化への関心を高める契機としたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・自分たちも来週(5/9から)修学旅行に行くため、今回の授業で学んだことのように歴史について調べれたら良いと思いました。

・自分たちの国の文化や伝統を尊重していこうと思いました。

生徒総会へ向けての取り組み(パート3)

昨日30日(木)の昼休みと放課後に生徒総会のリハーサルが行われました。下の写真は昼休みの様子で、提案側の生徒会執行部と3人の委員長のリハーサルの様子です。放課後には各学級からの質問者も参加し、全体の流れについて確認を行いました。実社会でも構成員全員が参加する形での◯◯総会が行われ、その中で物事を決定する場面があります。選挙や総会など民主主義の根幹について、学校でも実際に取り組む中で社会人としての基礎を学んでいきます。

第1回恵山中学校ECS会議(学校運営協議会)を行いました。

先週25日(木)に今年度第1回目のECS(恵山中学校コミュニティ・スクール)会議を開催しました。函館市では平成28年度から市立学校にコミュニティ・スクール(学校運営協議会)を設置しています。(函館市立学校の学校運営協議会に関する規則はこちら→函館市立学校の学校運営協議会に関する規則.pdf) この規則の第2条にある「保護者,地域住⺠等の学校運営への参画,支援および協⼒を促進することにより,学校と保護者,地域住⺠等との間の信頼関係を深め,学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。」という目的に沿って本校でも設置し、委員の皆様に学校運営についてのご意見をいただく場としています。

年度の1回目は「学校長の学校運営基本方針の承認」を中心に進めることとしており、25日の会議でご承認をいただきました。また、今年度のECSの組織と運営についてもご確認いただきました。(実施要項、委員名、グランドデザインについてはこちら→ECS実施要項、委員、グランドデザイン.pdf)

意見交換の中では、地元の切実な声として、生徒数減少への心配と中学校卒業後の高校への通学が不便(バス便数、バス代やバス時刻等)なことについてのご意見をいただきました。本校だけでは難しい問題でもあるため、関係機関へ地元の声としてあげていきたいと思います。

また、恵山教育事務所の木戸所長から「恵山文化祭(11月2日予定)」と「認知症サポーターズ養成講座」への協力依頼がありました。毎年学校としても参加・受け入れしている行事ですので、今年も協力していきたいと考えております。

※会議の写真を撮り忘れました。写真なしの文面だけの紹介となり、申し訳ありません。

生徒総会へ向けての取り組み(パート2)

先週26日(金)に、生徒総会(5月1日)に向けて各委員会が行われ、活動内容や学級審議で上がってきた質問や意見について話し合いました。委員長と副委員長が前に立って話し合いを進行したり、各学年で話し合ったりしながら、活発に活動していました。恵山中生徒会会則の第2条に「本会は学校生活において生徒が自治活動や学校行事に意欲的に参加し、よりよい学校生活を築くことを目的とする。そのために必要な事柄は、生徒自ら提起し、協議の上決定し、実行する。」と定められています。この目的の通り、本校生徒が生徒会活動を通して「自治」を実現できるよう、教職員も支援していきたいと思います。

生徒総会へ向けての取り組み

5月1日(水)に行われる予定の生徒総会に向けて、昨日、各学級で議案書についての審議が行われました。下の写真はその様子です。(2年生のみ、話し合いが終わって学級目標をつくる作業の写真です。)生徒会活動は学習指導要領の中の特別活動の1つとして位置づけられており、「異年齢の生徒同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決に向けて、計画を立て役割を分担し、協力して運営することに自主的、実践的に取り組むことを通して、(中略)資質・能力を育成することを目指す」ことを目標として行われます。恵山中では29人という生徒数のため、全員が生徒会の委員会に所属し、全校体制で取り組んでいます。昨日の学級での審議で出された質問は、5月1日の生徒総会で代表が質問し、執行部や各委員長が答弁します。9月までの前期の活動について、しっかり議論してほしいと思います。なお、参考資料として議案書のファイルを貼り付けましたので、ご覧ください。→R6 生徒総会 議案書.PDF

学校の環境整備について

昨年の夏は「酷暑」で、本校でも登校時間を調整するなどの対応を行いました。今年の夏も長期予報では暑くなるという見解のようです。函館市教委では夏の暑さに備え、市内の各小中学校にエアコンを整備する事業を進めています。今年度は保健室にエアコン(一般的な天井近くに設置するもの)を、普通教室に2~3台のスポットエアコン(移動式で床に置くタイプ、または窓に設置するタイプ)を設置する工事を行います。6月末~7月初には設置する予定です。なお、来年度は一般的な天井近くに設置するエアコンを各教室に設置し、今年度設置するスポットエアコンを特別教室等へ移設する予定となっています。写真は職員室の天井付近に設置されたエアコン電源盤です。

また、先日、玄関前の松の木にカラスが巣を作っていました。本校の職員が見つけ、完成前に用務員が撤去しました。完成して卵を産んだり卵がかえってしまうとカラスが付近を通行する人間を襲ったりするため、早めに撤去しました。今はカラスの巣作りの時期ですので、十分に気をつけたいと思います。

二者(保護者・教職員)懇談を実施中です。

22日(月)から本日までの3日間、二者懇談が行われています。保護者の皆様にはご多用のところご来校いただき、ありがとうございます。コロナ禍以前は多くの小中学校で家庭訪問が行われていましたが、最近は保護者・教職員の双方に負担感が大きい家庭訪問を廃止し、一定の期間の中で保護者の都合の良い日時で学校に来ていただき、担任と情報交換を行う懇談会を実施する学校がほとんどです。本校では4月、9月、12月の3回実施する予定です。二者(保護者・教職員)懇談は家庭と学校の連携を深めるという目的のもと、生徒の学校での様子、家庭での様子や保護者の考え、要望などについて話し合います。二者懇談の時以外でも、ご不明・ご心配の点がございましたら、いつでも本校へご連絡・ご相談いただけると幸いです。

昼休みと授業の様子です。

下の各写真は19日(金)の昼休み(図書室、SB教室)と各学年の授業の様子です。

図書室は学校司書の金谷さんが本校に勤務する水曜日と金曜日に開館しています。写真では南部谷先生が借りたい本を、金谷さんのアドバイスで委員の泉さんがバーコードを読み取って手続きしている様子です。またSB組では1年生の泉さんと吉崎さんが仲良くタブレットの操作をしていました。

1・2年SAB組は佐藤先生の数学、1年A組は髙木先生の英語、2年A組は玉野先生の数学、3年生は坂井先生の体育の様子です。体育はこの時期に体力テストを行っており、この日の3年生はシャトルラン(20メートルの間を往復する持久走。何往復したらゴールというわけではなく、徐々に早くなる時間内に往復し続け、間に合わなくなったところまでの往復回数が記録となります。)にチャレンジしていました。

15日(月)に授業参観・PTA総会・学級懇談会を行いました。

15日(月)に今年度1回目の授業参観・学級懇談会およびPTA総会を行いました。時節柄、何かとご多用の中、本校へ足をお運びいただき、ありがとうございました。先週いっぱいは8日(月)の始業式・入学式を始めとした行事等が続き、慌ただしい1週間でしたが、2週目に入った今週は通常の授業がスタートしています。1年生も中学校の雰囲気になじんできて、良い表情で登校してくれています。

15日(月)は週の初めでしたが、生徒は教室の後ろに保護者の皆さんがいる中でも、ほぼいつも通りの雰囲気で授業に臨んでいました。参観の授業は全クラス道徳の授業を公開しました。

授業参観後はPTA総会(写真はありません)が行われ、昨年度の活動および今年度の活動について審議と承認をいただきました。その後、引き続き各教室で学級懇談会(3年生は修学旅行説明会と懇談会)を行いました。

生徒会役員・委員の認証式と第1回専門委員会を行いました。

昨日16日(水)に、前期生徒会の役員および委員の認証式を行い、その後、専門委員会が開かれました。昨年度までは、生徒会執行部の他に4つの委員会(代議員、学習、保体、放送)をおいていましたが、生徒数の減少に伴い、3月末の臨時生徒総会で規約を改正して放送委員会を廃止し、今年度から3つの委員会となりました。本校の委員会は代表制ではなく、全員がいずれかの委員会に所属して生徒会活動に携わります。昨日の委員会で前期の計画を審議し、学級の議案審議、第2回の専門委員会の答弁作成を経て、5月1日に生徒総会を行う予定です。

認証式では生徒会執行部を校長から、専門委員を生徒会長の松本さんから、それぞれ認証書を手渡しました。校長からは前期スローガンの「自他尊重」と生徒会活動の関連について、「自=自分の役割を果たす」+「他=学校生活をよりよくするための活動」と、両方の尊重を大切にという話をしました。専門委員会では、さっそく活発でわきあいあいとした話し合いが行われていました。

4月11日(木)道徳授業の紹介

昨日の授業参観では、全学級が道徳の授業を行いました。おそらく保護者の皆様は、中学生時代に現在の教科としての道徳の体験はされていないことと思います。現在の道徳の授業は「特別の教科 道徳」として2019年度から全面実施が始まりました。教科書が支給されての授業は今年で6年目を迎えます。道徳の授業では22の内容項目を1年間で学習します。→22の内容項目はこちら中学校道徳22の内容項目.jpg

今年1回目の道徳授業は11日(木)に行いました。このHPでは毎回とはいきませんが道徳の授業について、(1)内容の概略、(2)教師の思い・身につけさせたいこと、(3)生徒の考え・感想について授業の写真とともに紹介しています。文章量が多めになりますが、ご覧いただけると幸いです。

1年A組、1・2年SB組道徳「サッカーの漫画を描きたい」

◯内容項目…A主として自分自身に関すること-4希望と勇気、克己と強い意志

◯内容の概略

サッカー漫画「キャプテン翼」の作者、高橋陽一さんのお話。高校3年生で漫画家になろうと決心し、プロの漫画家のアシスタントとして採用された。その仕事を続けながら自分の漫画を描いては出版社に持ち込んだりコンテストに応募しても結果が出なかった。5本目の作品で初めて入選を手にしたが、当時は野球漫画全盛時代で、サッカー漫画はヒットしないといわれていた。デビュー間もない髙橋さんも連載打ち切りの危機が迫りつつあった。締切まで時間のない中、ほとんど書き終えていたキャプテン翼の第4話を描き直し、主人公の翼に「オーバーヘッドキック」の技を披露させたことで人気が徐々に上昇し、漫画家としての自信が生まれた。

キャプテン翼を読んでプロのサッカー選手になる夢をもち実現した選手は日本国内や海外に大勢いる。サッカー漫画を描いてきた私(高橋さん)にとって、これ以上の喜びはない。私も大空翼とともに、これからも努力し続けていきたい。

◯武内教諭(1A担当)の思い、考えさせたいこと

・夢をもつことの大切さ

・目標に向かって希望をもって努力することの大切さ

◯立花教諭(1・2SB担当)の思い、考えさせたいこと

・目標があるから努力できるのだという意識のもと、自分の生活の中で小さな目標を立て、それを達成する経験を積み重ねる態度を身につけさせたい。一言にまとめると「夢や目標をもつことの大切さに気付いてほしい。」

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・努力するためになにかしらこれをやりたい!これが好き!努力は簡単じゃないと思う。わたしも出来てないから。

・努力するためには、あきらめない意識、夢をもつことが必要だと思った。もしも自分が高橋さんの同級生だったら、応援しながら自分は自分の目標を見て歩んでいくと思います。

2年A組、3年SA組道徳「自分の弱さと戦え」

◯内容項目…D主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること-22よりよく生きる喜び

◯内容の概略

車椅子テニスでパラリンピック金メダルを4個獲得し、2023年に世界ランキング1位のまま現役引退した国枝慎吾さんのお話。野球少年だった9歳の時に脊髄の腫瘍のため車椅子の生活となった。11歳で車椅子テニスを始め、パラリンピックに出場するまでになったが、メンタルの弱さが課題だった。そんなときに出会ったオーストラリア人メンタルトレーナーのアン・クインさんから「これからは自分が世界一になりたい、じゃなくて、世界一なんだと言い切る練習をしなさい。」と言われた。選手用レストランで「オレは最強だ!」と叫ぶことを命じられた。このことで何かが吹っ切れた気持ちになり、行動が変わり始めた。そしてジャパンオープン、全米オープンで優勝し、世界ランク1位になった。1位になっても自分自身はまだまだ未熟、もっと自分を鍛え、もっと強くなれると思った。負けが続いた時「自分が弱いんだ。自分の弱さと戦え。本当の対戦相手は自分だということを忘れるな。」と自分を叱っている。

◯髙橋教諭(2A担当)の思い、考えさせたいこと

・「弱さと戦う」がテーマであったが、「弱さ」が悪いものではなく、強さへの一歩として否定せず、向き合うことで自分の力になることを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・自分の弱さはたくさんあったけれど、弱さと向きあえるようになってきて、今回の道徳はしっかり考えられることができて良かった。

・自分で思っていてもなかなか動けないことが弱さだと思った。でもその弱さが今後強さに変わる一歩だと思った。

3年A組、3年SA組道徳「風に立つライオン」

◯内容項目…D主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること-22よりよく生きる喜び

◯内容の概略

教科書に掲載されているのは、シンガーソングライターさだまさしの作詞作曲による歌の歌詞。東京に恋人をおいてケニアのナイロビの診療所で患者に向き合う「僕」が、東京の恋人にあてた手紙という設定。「診療所に集まる人々は病気だけれど 少なくとも心は僕より健康なのですよ 僕はやはり来て良かったと思っています 辛くないといえば嘘になるけど しあわせです」そして「空を切り裂いて落下する滝のように 僕はよどみない生命を生きたい キリマンジャロの白い雪 それを支える紺碧の空 僕は風に向かって立つライオンでありたい」

この詩の後に、主人公のモデルとなった医師の柴田紘一郎さんについて紹介されている。アフリカのケニアの病院で献身的に働いた柴田さんたちの医療支援活動は、現在のケニア医療の発展につながっており、この活動から、さだまさしが想像を膨らませて詩を書き上げた。

◯玉野教諭(3A担当)の思い、考えさせたいこと

・志のために、たくさんの困難を乗り越えて活動している人がいること、その大変さと大切さ

◯佐藤教諭(3SA担当)の思い、考えさせたいこと

・「僕」の生き方をまねするのではなく、よりよく生きようとする考えの根底には何があるのか、何が重要であるのかを考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・今日やって思ったことは、わざわざ日本からケニアに行き人を助けるという行動にとても感心しました。

・柴田さんは日本に恋人を残してケニアに行きながらも、そのケニアでたくさんの人を元気にしたり、治したりしていてすごいと思いました。そして困難を乗り越えるために必要なことも学べました。

対面式・部活動紹介を行いました。

昨日10日(水)の5時間目に、生徒会主催による対面式と部活動紹介を実施しました。

対面式では、最初に生徒会執行部の岩村さんの挨拶があったあと、1年生が一人ずつ自己紹介と中学校生活で頑張りたいことを述べてくれました。次に執行部の成田さんがタブレットのスライドを使って自作の解説入りの写真で学校生活の一日や各教科の紹介をしました。生徒会の各委員会活動は前年度後期の3人の委員長(大瀧さん、泉心優さん、泉結仁さん)から丁寧に説明がありました。部活動紹介は岩村さんの司会で二本柳さんと手代森さんが実演してくれました。最後に1年生の小田さんが代表して「新しい環境や勉強、部活動など様々な面で心配や不安がありましたが、説明でこれからの中学校生活が分かり、安心しました。3年間が充実したものになるよう毎日を大切していきます。(一部の抜粋)」と力強くお礼の言葉を述べました。

校長からは全校生徒が集まった機会ということで、今年度前期のスローガン「自他尊重」を提示しました。昨年度は前期に「自己決定」、後期に「自己実現」と、主に自分自身の成長についてのスローガンを掲げましたが、今年度は周りについても視野を広げ、生徒全員が自分も周りも尊重していけるようになってほしいと話しました。

交通安全教室と自転車点検を行いました。

本日4時間目に、函館市市民部交通安全課より津島さんを講師に迎え、交通安全教室を実施しました。主に自転車の乗り方や事故に遭わないためにどうするかという内容でお話しいただきました。自転車のブレーキのかけ方(左ブレーキ→右ブレーキの順)、クイズ形式で3秒間見た絵から赤いリンゴを探すことを通して「目的意識を持って見ることが大切」ということなど、生徒にもとてもわかりやすいお話でした。特に最後にまとめとして出されていた「自転車という車を運転することに自覚と責任を持つ」=自転車は加害者になるということを、自転車に乗っている全員にしっかりと意識してほしいと思いました。お話の後に3年生の泉さんが「今日のお話を聞いて、より安全に自転車に乗ろうと思いました。この知識をこの後に活かしていきたいと思います。」と感想を述べてくれました。

関連して、本日から3日間で自転車通学をする生徒の自転車を点検しています。ハンドルは曲がっていないか、ブレーキは故障していないかなどの項目に沿って教職員が安全を確認しています。通学時に義務化しているヘルメットも点検を行います。

入学式後片付け、身分証明書写真撮影、身体計測・視力・聴力検査、初めての学活などなど

本日から通常の学校活動がスタートしました。とは言っても年度の初めということで、1時間目は2・3年生による入学式の後片付け、2時間目は身分証明書写真撮影、3時間目(1年生は1時間目も)は学活で学校生活についてのオリエンテーションや決まりの確認など、4時間目は2計測(身長・体重)・視力・聴力検査と続き、午前中は慌ただしく過ぎていきました。午後からようやく教科の授業がスタートしました。

午前中はあちこち動き回ることが多かったですが、特に2・3年生の後片付けは(いつものことですが)良く働き、とてもスムーズに物が片付きました。先週5日の準備も同様でした。私は昨年からこのような様子を見ていますが、いつも感心しています。また、2計測・視力・聴力検査も整然と静かに進んでいました。落ち着いた良い雰囲気の1日でした。

着任式・始業式・入学式を行いました。

本日(8日)、4月1日に着任した教職員を生徒へ紹介する着任式、令和6年度1学期の始業式、そして7名の新入生を迎える入学式を実施しました。

今年度は他の学校からの転入と新採用で6名の教職員が着任し、生徒へお披露目しました。(詳細は明日アップ予定の「恵山中だより」をご覧ください。) 着任した6名の教職員から生徒へ自己紹介と一言を述べ、生徒からは代表の岩村さんが歓迎の言葉を話してくれました。

始業式では校歌を歌った後に、生徒代表の成田さんから「2年生は1年生の手本として、3年生は進路に向かって頑張ってほしい。行事が以前のようにできるようになり、全校生徒を楽しませるよう、生徒会執行部として頑張りたい。」という力強いメッセージがありました。その後、担任発表などを含む職員紹介をしました。

入学式では、ご多用のところ、函館市議会議員・工藤様、函館市恵山支所・清藤様をはじめとした来賓の皆様、そして保護者の皆様にお越しいただいて新入生の門出を御祝いしていただき、ありがとうございました。7名の新入生は堂々とした態度で立派に入学式に望んでくれました。新入生誓いの言葉では代表の田中さんが「一度しかない中学校生活を悔いのないものにするために、今、何をやるべきなのかを考え、中学生としての責任と自覚を持ち、勉強に部活動に全力で取り組んでいこうと思います。(一部の抜粋)」と、大変しっかりとした決意を述べてくれました。さっそく明日から学校生活がスタートします。1年生が、恵山中学校の大切な一員として順調な中学校生活を送ることができるよう、地域・保護者の皆様と本校教職員が連携して支援していきたいと思います。

修了式・離任式を行いました。

先週3月22日(金)に令和5年度修了式と本校から転出・退任する教職員の離任式を行いました。

修了式では学年代表の1年・岩村さん、2年・野呂さんに校長から修了証書を手渡し、その後、同じく学年代表の2人から「1年間を振り返って」という題で全員へお話がありました。1年・手代森さんは「思い出は体育祭や恵祭(文化祭)で他学年と交流(チームでの話し合いや作戦立て)が楽しかったこと、放送アナウンスがうまくいったことです。学習面では2年生になったら家庭学習に力を入れていきたい、部活動や委員会にもしっかり取り組みたい。」と話してくれました。また2年・二本栁(海響)さんは「走ること、動くことが好きなので、体育祭でもケガをしたメンバーの代わりにリレーを頑張ったこと、レクでやったドッヂボールが楽しかったこと、3年生では勉強と運動に力を入れ、まずは4月の実力テストに向けてがんばりたい。」と話してくれました。2人ともしっかりと来年度の目標を力強く話してくれたのが印象的でした。また、離任式では6名の教職員が転出・退任することになり、それぞれから生徒へ離任の挨拶がありました。生徒会長の松本さんから、お別れの挨拶を述べた後、6名の生徒からお礼の花束を贈呈しました。6名の教職員の皆さんには、大変お世話になりました。(転出・退任の教職員の詳細は、恵山中だより227号に掲載しています。)

2年S組で兜作りに取り組みました。

先週は卒業式があったため、2年S組の兜作りについて紹介できていませんでした。ちょっと先取りですが、5月の端午の節句で飾る五月人形を模したペーパークラフトの兜(下の右端の写真)を、先週13日(水)に健虎さんと元気さんが作っていました。下の写真は担任が見本で作ったものですが、担任いわく「私よりも2人の方がとても丁寧で完成度が高い」のだそうです。集中して作っている姿に感心しました。

第19回卒業証書授与式を挙行しました。

本日15日(金)9:30より、卒業証書授与式を挙行しました。旧尻岸内中学校と旧東光中学校が、平成17年に統合して誕生した恵山中学校として19回目の卒業生10名が巣立ちました。ご多用の中、来賓として函館市議会より工藤議員、恵山支所より清藤支所長、PTAより岩村副会長など多数の皆様のご列席をいただきました。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。また、保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。保護者の皆様のご支援・ご協力があってこそ学校の教育活動が成り立っておりますことに、心よりお礼申し上げます。10名の卒業生は入場から退場まで、大変立派な姿で式に臨んでくれました。現生徒会長の松本さんの先輩への感謝が感じられる送辞、それに応えた前生徒会長の成田さんの、在校生、保護者、教員への心のこもった答辞、ともにしっかり会場の全員へ届くメッセージを話してくれました。在校生も卒業生の様子をしっかり見つめて、最後まで立派な態度で参加してくれました。本日の式に参加したすべての皆様に、校長より感謝申し上げます。

明日の卒業式へ向けて

明日15日(金)、第19回卒業証書授与式を挙行する予定です。卒業式に向けて3年生は1時間目に同窓会入会市を行い(下記の写真)、その後、これまでの感謝の気持ちを込めた校舎清掃をしてくれました。明日は3年生の「ハレ」の舞台です。立派な姿で卒業式に臨んでほしいと思います。

1,2年生は4時間目に卒業式に向けての清掃、5時間目には2年生が会場となる体育館の準備、1年生が3年生の教室と廊下・階段の装飾を行ってくれました。先輩の門出を全校で祝うため、一生懸命働いてくれました。

3回目の避難訓練を実施しました。

昨日12日(火)に地震を想定した、今年度3回目の避難訓練を行いました。年度当初は予定していなかった3回目ですが、秋の避難訓練でいくつか課題点があったためと、冬の避難訓練の必要性を感じていたところ、折しも1月1日に能登半島地震が発生したため、実施する運びとなりました。今回は「実際に災害が起こった想定」にできるだけ近づけるため、生徒だけでなく教職員にも日時を知らせない「抜き打ち」の形で、昼休みに入って生徒と教職員が教室からいろいろな場所へ移動した中で行いました。非常ベルを鳴らして地震の揺れが収まったと想定して放送で校舎の外への避難を指示し、教職員が避難誘導と校内検索をしました。避難指示から全員の無事の確認まで1分30秒という早さでした。校長からは、「地震が起こった時に危険だというスイッチをいち早く入れて、どのルートが最短で外に出られるか、冷静に考えて行動すること」と「学校では指示があるが、家で地震など災害にあった時、どうすればよいか、中学生としてしっかり考えておくこと」と話しました。地震が多い日本に住んでいるという自覚を、これからもしっかり持ってほしいと思います。

1,3年生の保健講話(性教育)を行いました。

先週3月8日(金)に1年生と3年生が別々の時間に性に関する講話を受講しました。函館中央病院の小林助産師さんに来ていただきました。毎年、市内の中学校で「函館・性と薬物を考える会」へ依頼し、各校に講師を派遣する形で行っています。

1年生は「OPEN THE 思春期」と題して、二次性徴(思春期の女の子、男の子のからだの変化)、ボディケアやプライベートゾーン、LGBTQなどについてお話しいただきました。また3年生は「だいじなからだ だいじなこころ」と題して、妊娠・出産、避妊、性感染症、子宮頸がんを含むがんなどについて詳しく説明をいただきました。写真は1年生の様子です。

2年生の保健講話(デートDV防止)を行いました。

昨日3月7日(木)に、函館市子ども未来部の藤島さんをお招きして、2年生を対象としたデートDV防止教室を実施しました。DV(ドメスティック・バイオレンス)に「デート」がつくと「恋人同士でのDV」となること、暴力には直接身体的に傷つける体への暴力の外に心への暴力、経済的暴力、デジタル暴力、性的な暴力などがあること、対等な関係をつくるためのIメッセージなど、大変ていねいにわかりやすくお話しいただきました。そして下の写真にありますが、受講している2年生から男子4名が、実際の場面を再現する「ロールプレイ」をやってくれました。→1組目:A「今度の日曜、10時にいつものところで待ってるから。」、B「ごめん、その日、部活があるんだ。」、A「え~、部活なんか休めよ!」、B「でも大事な試合なんだよ。」、A「お前!オレと部活とどっちが大事なんだよ!」、B「でも~。」、A「うっせえな。じゃ、日曜、待ってるな。」といったセリフです。2組目はスマホのトラブル編で、勝手にパートナーのメアド削除やラインブロックするという内容です。4人とも恥ずかしがらずに大きな声で演じてくれて、本当に迫真の演技でした! 実際に事例として多いこのデートDVについて考える貴重な時間となりました。また、本日は午後から1年生と3年生を対象とした保健講話「性について」を実施します。

卒業式練習が始まりました。

昨日で公立高校入試を終えた3年生ですが、今日から卒業式へ向けての練習がスタートしました。今日は式次第についての説明→立ち位置確認→礼法→証書授与→式歌の順で練習が行われました。校長が見に行った時は入場の練習中でした。普段の生活では「周りのすべての人から注目される中を歩く」や、「会場の全員に注目される中、一人でステージ上で証書をもらう」ような場面はありません。緊張感も大きくなります。中学校そして義務教育を終える大きな区切りの行事として、中学校生活最大かつ最後の行事を成功させるためにも、3年生には練習を通してしっかり身に付けてほしいと思います。

新入生体験入学を行いました。

3月5日(火)に4月から本校に入学する新入生のための体験入学を実施しました。当日はえさん小学校の6年生7名が来校し、校長あいさつの後に、本校の生徒会執行部3名が学校の行事などの説明を、タブレット端末を使って写真などを写しながら丁寧にわかりやすくしてくれました。その後、校舎全体を一通り見学し、体験授業として理科の実験を行いました。空き缶に少量の水を入れて密閉し、バーナーで熱して冷水に浸すと缶が一気に潰れる、いわゆる大気圧の実験でした。勢いよく潰れる缶に驚いた様子でした。中学校生活の一端を見て、安心して進学してもらえればと思います。4月の入学を楽しみに待っています。

公立高校の受検本番です。

本日3月5日(火)は北海道の公立高校学力検査日です。午前中から国語、数学、社会、理科、英語の順で学力検査が行われました。そして明日は面接試験日です。本校の公立受検生は面接のある高等学校を受検するため、一昨日4日(月)に校長室で面接練習を行いました。最近は定番の質問内容である「志望の動機」や「高校生活で頑張りたいこと」の他に、恵山中だより226号でも紹介しました「スクールミッション」や「スクールポリシー」について問われることもあるようです。志望している高校についてどれだけ理解しているか、理解した上で何を頑張り取り組むのかといった姿勢が試されます。企業面接でも「何ができるのか」ではなく「どう対処するか」という視点で行っているところもあると聞きます。練習を重ねた3年生には、ぜひ成果を発揮して頑張ってほしいと思います。

1,2年合同音楽(卒業式へ向けて)の様子です。

先週2月29日(木)、卒業式の合唱へ向けた1,2年合同音楽の授業を体育館で行いました。はやいもので来週の末が卒業式当日です。現在、卒業式へ向けて諸準備を進めていますが、当日の合唱の練習も本格化しています。今回の合同音楽では、右の写真のように「じゃんけんで勝ったら校歌を歌い、負けた方は校歌を聴いて拍手する。」といったゲーム的な活動で心と体をほぐすところから始めました。その後、男声・女声のパートに分かれて練習しました。本番へ向けて今後の練習も頑張ってほしいと思います。

3年生体育で雪上サッカーを行いました。

2月28日(水)は、前日の臨時休校と打って変わって青空がひろがる良い天気でした。グラウンドに残る雪も気温が高い分、少し足がとられる状態のなか、3年生が雪上サッカーをやっていました。男女混合で2チームに分かれ、雪に足を取られて「きゃーっ」とか「うわーっ」と歓声を上げながら、楽しそうに走り回っていました。3年生は卒業式まで残り2週間です。来週は公立高校入試もありますが、昨日の道徳授業の紹介でもあったとおり、「後輩のお手本になるように過ごす。」や「自分の経験を伝える。」といった最上級生としての立派な姿を見せてほしいと思います。

道徳の授業の紹介(最終回)

2月26日(月)に行われた道徳の授業を紹介します。道徳の授業は26日が最後でした。道徳の授業は年間35時間実施し、「自主、自律、自由と責任」などの内容項目が22項目設定されています。1年間で22項目について扱い、3年間で3周することになります。また、本校では担任だけでなく、副担任を含めて、そして学年担当を超えて、さまざまな教員がローテーションで授業を行っています。本ホームーページでは一部の紹介でしたが、道徳の授業の様子を少しでもご理解いただければと思い、掲載してきました。毎回文章が多くて読みにくい部分もあったかと思います。ご一読いただき、ありがとうございました。

1年道徳「いつわりのバイオリン」

◯内容項目…よりよく生きる喜び

◯内容の概略

その昔、ドイツのブレーメンの町外れにフランクという男がバイオリンを作る工房を営んでいた。妥協を許さないバイオリンづくりは評判を呼び、弟子が集まってきた中にロビンがいた。ロビンは弟子の中で才能が際立っていた。ある日、フランクの評判を聞いたドイツの著名なバイオリニストがフランクにバイオリンをお願いしたが、その時渡すバイオリンはなく、毎日徹夜でひたすらバイオリンをづくりに励んだ。しかし出来上がったバイオリンは納得のいく音にはほど遠いものだった。そこにロビンのバイオリンが目に入ってきて、それをフランクのものとして渡してしまった。そのバイオリンでの演奏会は大成功でフランクのもとにお礼の手紙と巨額の礼金が届き、ますますフランクの評判が広まった。

しかしフランクはロビンに本当のことを話すことができず、心は重く沈み、日に日に元気をなくし、弟子も減っていった。ロビンはそんなフランクを見ていられず、自分の工房を開いた。ある日、ロビンから手紙が届き「あなたのもとで修行できたのは私の宝物。今でもまだあなたの音を超えることはできません。」と書かれていた。フランクは涙し、ロビンへの手紙を書き始めた。フランクにとって自分を取り戻す旅の始まりだった。

◯教師の思い

自分の気持ちに正直に生きること。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・(ロビンの手紙を読んで涙を流したフランクは何を考えただろう)について、ひどいことをしたのにロビンが怒ることなく、優しかったから、罪悪感が大きくて悲しくなったのだと思う。

2年道徳「きいちゃん」

◯内容項目…家族愛、家庭生活の充実

◯内容の概略

きいちゃん(小さい時に高熱が出て手足が思うように動かなくなり、高校生の今も訓練のために遠くにあるこの学校に来ている。)がうれしそうに職員室の私のところへ来て「お姉さんが結婚するの。わたし、結婚式に出るのよ。」と私に教えてくれた。しかし一週間後、きいちゃんが泣いていて「お母さんが私に結婚式に出ないでほしいっていうの。わたしのことがはずかしいのよ。わたしなんか生まれてこなければよかったのに…。」わたしは何もすることはできなかったが、きいちゃんに「結婚式のお祝いのプレゼントをつくろうよ。」といい、ゆかたをぬってプレゼントすることにした。それからきいちゃんは一生懸命ゆかたをぬい続けた。結婚式の10日前に出来上がったゆかたをお姉さんへ送ると、2日後にお姉さんから電話が来て、きいちゃんと私に結婚式に出てほしいと言った。

結婚式当日、お姉さんはお色直しのあと、きいちゃんがぬったあのゆかたを着て出てくれた。お姉さんはマイクで「手足が不自由な私の妹が、私のためにこんな立派なゆかたをぬってくれたのです。妹は私の誇りです。」と話し、式場中が大きな拍手でいっぱいになった。その後きいちゃんは、おかあさんに「生んでくれてありがとう」と話したそうだ。きいちゃんはとても明るくなり、和裁を習い、一生の仕事に選んだ。

◯教師の思い

今回「家族のきずな」を学習テーマとし、家族の寂しい思いや葛藤、愛情について共感し、自分の生き方について考えさせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

※「家族をどのように大切にしていきたいか」について

・親孝行をして、家族を安心させる。

・家の手伝いをする。 ・家族を敬う。

・楽しい思い出をたくさん共有し、つらい時も相談して一緒に乗り越えていきたい。

3年道徳「お別れ会」

◯内容項目…よりよい学校生活、集団生活の充実

◯内容の概略

「僕」(中学3年生)は卒業式の最中に、式後の部活動で後輩に向けて挨拶するお別れ会のことが気になっていた。友達との付き合いで入った剣道部は、帰宅部っていうのもかっこ悪いという理由だけで続けた。団体戦で県大会にも出たが、それは大将の孝好が強かったからで、僕はあっという間に負けていた。後輩の前で挨拶するのは気恥ずかしかった。

校庭の一角に剣道部が集まってお別れ会が始まった。孝好は「8年連続で県大会に出ているが、すごいプレッシャーだった。部活動の後にも練習に通い、けっこうつらくて、なんで俺だけがと思った。でも自分のためより学校のために頑張った。俺にできるのはそのくらいだから。」と最後は声にならなくなった。孝好がそんなに努力していたなんて知らなかった。僕は「学校」なんてちっとも意識していなかった。僕は本当にこの中学校の一員として頑張っていたのだろうか。

(卒業後)今、僕は週に一回、中学校の剣道部へコーチとしてきている。高校でも剣道部に入部した。今さら遅いのかも知れないけど、僕にできる精一杯のことをしたい。

◯教師の思い

卒業までの3週間、学校の一員として、1・2年生の手本として、どう過ごすべきか考えてほしい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・後輩のお手本になるように過ごす。(S)

・自分の経験を伝える。(N)

・みんなに感謝する。(N)

・ケンカしないで仲良く過ごす。(I)

「春から頑張りたいメッセージ」北海道新聞より取材

26日(月)に北海道新聞の記者が来校し、3年生の伊藤妃奈さんが新聞に毎年掲載されている「春から頑張りたいメッセージ」の取材を受けました。下の写真にあるとおり、自筆で「勉強も学校生活も部活動も全力で頑張る!」と書いたスケッチブックを持った写真と、伊藤さんが語った高校生活について記者がまとめた文章がついて掲載されます。記者の質問に伊藤さんが「勉強、部活の他に委員会活動など、他の学年と交流する活動もぜひやりたい」など、とてもハキハキと答えていました。予定では3月15日前後(日にちは確定したら連絡が来ると言うことでした)に、伊藤さんを含めた25名前後の写真と文章が、見開き全面(これも予定)に載るということです。掲載日が分かりましたら、お知らせしますので、ぜひ新聞をご覧ください。

本日(2月27日)、臨時休校としました。

天気予報では特段荒れる様子はありませんでしたが、恵山中学校がある高台は昨夜から一晩中風雪が強い状態が続きました。今朝は海岸の道路から恵山中へ上がる坂道と、恵山登山道側からの道路の両方向で、いくつもの高い雪の吹きだまり(高いところで腰から胸くらいの高さ)があり、学校敷地内も同様の状況で、車の通行、生徒の登校、職員の出勤が困難と判断し、臨時休校としました。8時過ぎにやや小型の除雪車が学校前に到着して作業を始めました(下の左端の写真)が、その除雪車が吹き溜まりに乗り上げて身動きがとれなくなるほどでした。参考までに同じ場所の夏の写真を並べましたので、比べてご覧ください。恵山支所から職員も見に来ていましたが、着任以来経験したことのない状況と話していました。午前中には大型の除雪車が入り、ようやく道路の吹き溜まりも解消しつつあります。今日中には道路と敷地内の吹き溜まりも解消する見込みですので、明日から通常通りを予定しています。なお、本日実施予定だった1・2年生学年末テストは、明日行う予定です。それに伴い、明日28日(水)~3月1日(金)の時間割も変更があります。詳細は別途発信の安心メールをご覧ください。

新春書き初め会(金賞受賞)と国語書写「1年の抱負」

本日アップした「恵山中だより226号」の2ページ目でも紹介していますが、1月5日(金)に戸井西部総合センターで行われた「第29回新春書き初め会」で、2年生の大瀧和さんが金賞を受賞しました。大瀧さんが書いたのは「輝光日新(きこうにっしん)」という字で、意味は「徳の輝きが日ごとに新しくなること。日を追うにしたがって輝きが増し、実りあるものになる。」です。大瀧さんからは「今年も習字を頑張れるように、はりきって書きました。自分らしく勢いをつけて堂々と書くことを意識しました。」とコメントをいただきました。

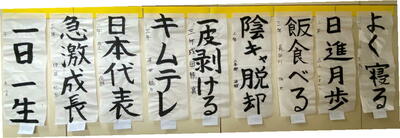

また全学年の国語の時間、書写で「1年の抱負」を全員が書き上げ、現在、2階廊下に貼り出しています。日常のことから大きな目標まで、実にさまざまな思いがユニークに表現されています。

2年生家庭科で調理実習を行いました。

昨日21日(水)に2年生家庭科で「煮込みうどん(卵のせ)」と「いももち」をつくり喫食する調理実習が行われました。4つの班に分かれて作業しました。煮込みうどんのつゆは昆布だしでとる本格派です。その昆布は2年生の古山さんのご家庭から提供していただいた地元の食材です。その昆布を鍋の大きさいっぱいに浸して、家庭科室の中においしそうな昆布だしの匂いが拡がりました。いももちはジャガイモを煮た後につぶし、マル型やハート型などに成形してフライパンで焼いて完成です。どの班もとてもテキパキと作業を進め、無事に時間内に喫食することができました。つくる作業だけでなく、煮たり焼いたりしている最中に洗い物を並行して進めるなど、その手際の良さにとても感心しました。なお4時間目に調理したものを食べた後、さらに給食もしっかり食べたあたりは、さすが中学生ですね。

PTA役員会、ECS会議(恵山中コミュニティ・スクール)を開催しました。

先週2月15日(木)にPTA役員会を行い、今年度のPTA活動と来年度の展望についての協議を行いました。本校のPTA活動については、新型コロナによる活動休止期間の後、会員数の減少のため予算も少なくなることから、組織や活動内容を見直し、今年度のPTA総会で専門部を廃止して活動規模を縮小した形で進めてきました。学校行事との関わりで大きな支援をいただいた体育祭(5月)での運営協力や函館市PTA連合会の子育て委員会、会長研修会、新年交礼会へ参加など、学校内外の活動にご協力をいただきました。今回の役員会で今年度の諸活動と予算についてご承認をいただきました。具体的には新年度の4月に行われるPTA総会にて、あらためてご審議いただきます。

また昨日2月20日(火)にECS会議(学校運営協議会)を開催しました。本校の学校運営協議会は本校のみの単独設置の形で、構成はPTA会長を含めた地域の皆様8名と校長で計9名の委員と、恵山教育事務所長をアドバイザーとして組織しています。今年度は4月に第1回、9月に第2回を行い、昨日の第3回が最終となりました。学校運営協議会とは「教育委員会が協議会の委員として委嘱・任命した地域住民や保護者,教職員が一定の権限と責任を持って,知恵を出し合い,協働して学校の運営に参画し,子どもたちの豊かな成長を支えていく『地域とともにある学校』の実現に取り組む」ものです。(函館市HPより) 恵山中コミュニティ・スクールの全体像はこちら→恵山中コミュニティ・スクール グランドデザイン.jpg 昨日の会議では今年度後期の学校の様子や学校評価(生徒、保護者)の結果などを報告し、ご意見をいただきました。特に、本校の将来的なこととして、生徒数の減少に心配のご意見が上がりました。保育園・小学校・中学校が同じ建物に入り、9年間(またはそれ以上の年月)を通して教育をする、お互いの教員が行き来して発展的な学習や英語学習が可能になるなど具体的なご意見もいただきました。

PTA役員ならびに学校運営協議会委員の皆様には、ご多用の中ご来校いただき、ありがとうございました。

※会議中の写真を取り損ねました。文章のみの紹介となり、申し訳ありません。

2年生・学年末テストに向けて

再来週27日(火)の学年末テストに向けて、昨日2年生がテストに向けた学習計画づくりに取り組みました。今年度最後の定期テストまであと11日。自分が使える時間の中で、どの教科の、どの内容を、どのように学習すると良いか、そして計画通りに集中して取り組めるか、いろいろな要素を考えて計画表に書き込んでいました。書いている最中に「机に向かうまでがなかなか大変だ~。」と、とある一人がつぶやいていました。仕事でも同じですが、最も難しいのは「取りかかること」です。逆にいえば、取りかかることさえできれば、あとは流れに乗って前に進むことができます。家の中にあるさまざまな誘惑に負けず、「まずはとりかかる」ことができるよう頑張ってほしいと思います。

新入生保護者説明会を行いました。

昨日2月14日の午後、令和6年度に入学する新入生の保護者向け説明会を行いました。ご多用のところ説明会にご参加いただき、ありがとうございました。

校長からはスライドを使って「中学校というところのイメージ」や「小学校とのちがいである進路決定」などについてお話しさせていただき、続いて学校の概要、入学式、校内外のきまり、給食費等について各担当から説明しました。その場でもお伝えしましたが、入学を迎えるにあたって不安なことがございましたら、どんなことでも構いませんので、本校(電話85-2122 担当は教頭)へお問い合わせください。

1年生総合で職業について発表しました。

先週9日(金)の1年生総合的な学習の時間で、以前から進めていた職業についての学習の学級内発表が行われました。何のために職業に就くのか、3つの班に分かれて調べ、自分の意見と他の意見をまとめて発表しました。生活のため、やりがいのため、地域貢献のため、頑張ったことが自分に返ってくる、などたくさんの意見が出ていました。発表を聞きながら、本校生徒を含めた中学生、高校生、大学生などの若者が将来の展望を持てるような社会を、われわれ大人が形作らなければならないとあらためて思った次第です。

各学年の授業の様子です。

昨日2月8日(木)の各学年の授業の様子を紹介します。

1年生は音楽で、卒業式へ向けて合唱「旅立ちの日に」を練習しました。ピアノの近くに集まり、女声、男声のパートの音取りや、ピアノに合わせて合唱など練習に励みました。

2年生は保健体育で、「事故防止を考える」という学習課題の授業でした。私が見に行った時は自転車の事故防止(ヘルメット着用、夜間のライト点灯)について考えていました。

3年生は国語で、入試の模擬テストに取り組みました。来週13日(火)には公立高校推薦入試、15日(木)には私立高校一般入試が迫ってきており、入試の実際に近い問題の解説を真剣に聞いていました。3年生は、特に明日からの3連休は体調管理を第一に考え、本番に備えてほしいと思います。

3年生の家庭科、最後の授業でした。

昨日の3年生美術に引き続き、同じく昨日、3年生の家庭科の授業もラストでした。3年生の家庭科では「もぐもぐくまたん」という、右端の写真のようなクマの形の手袋人形と、小さい魚・骨付き肉・おにぎりを作りました。クマの口が手を入れるところと別になっていて、口から魚・肉・おにぎりを入れるようになっています。3年生は、いろいろな縫い方を駆使して集中して取り組んでいました。最後の授業ということで、家庭科担当の三浦教諭と記念写真を撮りました。

3年生美術の篆刻(てんこく)が完成。

本ブログの12月6日でも紹介しました3年生美術の「篆刻(てんこく)」が、昨日完成しました。中学校生活最後の美術作品となりました。また、美術の授業も昨日で最後となりました。中学校を卒業すると、選択科目や専門的な学科などに進まない限り、美術作品をつくるということは無いかも知れません。(趣味を除く) 完成した篆刻を大事にしてほしいと思います。

今週の道徳授業の紹介

2月5日(月)の道徳の授業を紹介します。

1年道徳「緑のじゅうたん」

◯内容項目…真理の探究、創造

◯内容の概略

2014年5月に旧国立競技場のお別れセレモニーが行われた時、グラウンドキーパーだった鈴木憲美さんが表彰された。1965年に国立競技場のグラウンドキーパーになり、整備に没頭していた。1981年2月にイングランドのサッカークラブチームの監督から、芝が枯れて黄色くなっていると指摘され、さらに「日本のナショナルスタジアムの芝は枯れている」と世界中に報道された。

鈴木さんはあらゆる種類の芝の種を取り寄せ、課題を解決しようとした。そしてある時、夏芝の上に冬芝の種をまく「二毛作」という究極の挑戦を決断した。悔しい報道から8年目のこの決断で、とうとう冬の芝も緑にした。この方法は日本各地で受け継がれた。「自分の誇りは、冬でも滑らかな緑の芝になって、サッカーのパスの精度や走力が向上し、日本のチームの役に立てたことです。」と鈴木さんは語った。

◯教師の思い

自分の理想を求めるために、すべきことは何だろうか? 自分自身の生活と重ね合わせて、自分は目標に向かって頑張れているのかを気づかせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・あきらめないで、やりきる。苦手なものでも頑張って挑戦する。

・たくさんの経験を積む。自分には厳しく、周りには優しくする。

・周りの意見は気にせず、自分を貫き、強い意志をもつ。

2年道徳「足袋の季節」

◯内容項目…よりよく生きる喜び

◯内容の概略

1923年に私は、家の経済が非常に苦しいため、小学校を出てすぐに小樽のおばのところに行った。おばは小樽郵便局の給仕の仕事を世話してくれた。月給は安く、冬にはゴム長どころか足袋を買う余裕もなかった。

ある日、上役の言いつけで10銭玉を握って、おばあさんが売っていた大福餅を買いに行った。自分が渡したのは10銭玉だったが、おばあさんは「50銭玉だったね?」と聞いた。そのとき40銭あれば足袋が買えると思って「うん。」とうなずいてしまった。おばあさんはちらっと私を見て「踏ん張りなさいよ。」と言って私の手に10銭玉を4つ握らせてくれた。「あのおばあさんから金をかすめ取った」という自責の念と「踏ん張りなさいよ。」と励ましてくれたのだという甘い考えとが、日夜私を苦しめた。

試験に合格して札幌に配属され、月給をもらうと小樽局のおばあさんを訪ねたが、すでに死んでいた。ただむしょうに自分に腹が立った。以後20何種類の職を転々としても、「踏ん張りなさいよ。」の言葉に支えられてきた。後悔の念が深いが、おばあさんが私にくれた心を、今度は私が誰かに差し上げなければならないと思っている。

◯教師の思い

自分の生き方を考える

→今の自分にとって、将来の自分にとって、人として大事なことを考えるきっかけとなれば良い。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・(おばあさんが「私にくれた心」とは何かについて)社会に貢献する心、仕事を頑張ってこなそう とする心、自分を大切にする心、他人を思いやる心、頑張って生きようとする心、あきらめない心

3年道徳「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ジャパン」

◯内容項目…遵法精神、公徳心

◯内容の概略

アメリカの動物学者エドワード・シルベスター・モースが、1877年から2年間日本に滞在した時の記録出版から、当時の日本の人々についてのお話。モースが日本を訪れてまず驚いたのは開けっ放しの家屋の造りで通りから家の中の様子が丸見えだった。あるときモースが乗った人力車の引き手が、大量の木材を積んだ大八車を押すのを手伝い、大八車の男たちが何度もモースに頭を下げた。日本人は「あたりまえの心遣い」ができた。広島のある旅館に滞在した時、何日間か他の地を巡る際に余分な現金と金の懐中時計を旅館に預かってほしいと頼んだ。女性がお盆を一つ持ってきて「このお盆に載せてください。」といい、その盆を畳の上に置いて、そのまま部屋を出て行った。モースが不安になって尋ねると女性も旅館の主人も「ここに置いたままでいいのです。」と答えた。一週間後に同じ部屋に戻った時、お盆には現金と懐中時計が出かけた時のままの状態で置かれていた。モースの国では、ホテルの入り口にさまざまな注意書きや禁止事項が貼られ、石けんやタオルが盗まれないようにさまざまな手段がとられている。

モースが初めて日本を訪れてからおよそ140年が経つが、今の日本を訪れたら、どのようなメモやスケッチを残すだろう…。

◯教師の思い

・日本で受け継がれてきた日本人の特質(人格や行為など)を含む伝統について、考え方を広げたり深めさせたい。

・受け継がれた伝統を引き継ぎ、「日本」をよりよいものにしていこうとする気持ちを持たせたい。

◯生徒の考え、感想(一部の抜粋です)

・(モースが魅力に感じた日本人と今の日本人を比べて)変わった点は、ずる賢い人が増えた、自己中心的で相手のことを考えない。変わらない点は、規則を守る、災害などで助け合う、電車などでの思いやりなど。

・(自分はどうしていきたいかについて)誰にでも気遣いをし優しくする、今までよりも相手のことを考える、世界で一番愛にあふれる国にしたい。

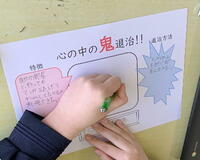

1年生まめまき(節分)の様子です。

先週2日(金)に1年生が、3日の節分にちなんで「まめまき」を行いました。鬼の面を自分たちで手作りし、鬼役とまめまき役に分かれて何回か「鬼は外、福は内」をやり、最後は「心の中の鬼退治!」プリントに鬼の名、特徴、退治方法を書き込むというスタイルでした。全員一生懸命取り組み、年中行事を楽しんでいました。皆さんのご家庭では、まめまきをやりましたか?

※ちなみに、節分に「恵方巻」を食べる習慣がここ20年くらいで広まってきています。校長(58歳)が若いころは恵方巻きの習慣はなく、今でも我が家では恵方巻は買いません。

各学年の授業の様子です

3学期が始まって3週間が経ちました。今週に入って少しずつ新型コロナの感染が見られるようになってきています。2月は入試が本格化するため、特に3年生は感染対策を徹底してほしいと思います。

今回は昨日の授業の様子を写真で紹介します。1年生は理科の授業で鉱物の種類(花こう岩、玄武岩、安山岩など)の学習、2年生は体育でバスケットボールをパスしながらシュートの練習、3年生は・・・行く前からクラスで「イエーイ!」と盛り上がっていて何事かと思ったら、国語の時間に床に丸く座って百人一首をやっていました。また最後の写真は、先週、1年生の龍信さんが「1999年って英語でなんて言うんだろう?」とALTのスティーブン先生に質問している様子です。スティーブン先生からは「質問してくれるのうれしいね。すごいくいいね。」とお褒めの言葉をいただきました。

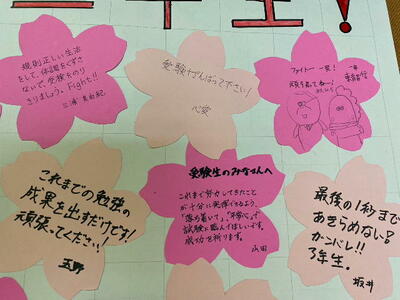

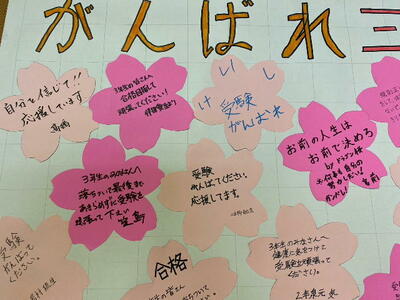

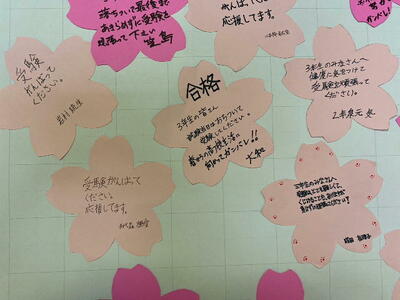

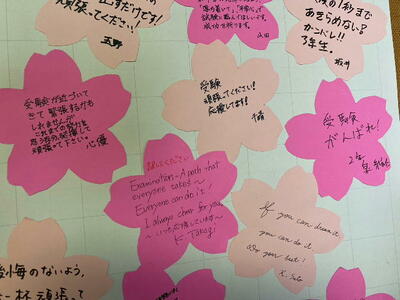

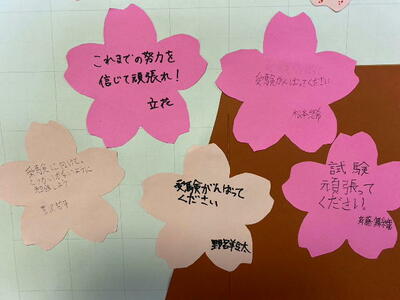

玄関ホールに「がんばれ三年生!」

生徒会が企画し、1,2年生と教職員が協力して、卒業後の進路に向けた3年生へのメッセージが、玄関ホールに貼り出されました。一人ひとりが桜の花びらにメッセージを書き、全体が桜の木になるデザインです。再来週の15日には私立高校入試、3月5日は公立高校入試が控えています。玄関メッセージに背中を押してもらい、3年生が進路に向かって努力してくれることを願います。

生徒会誌「燈臺(どうだん)」編集作業の様子+統合当初の生徒会誌について

恵山中学校では毎年3月に「生徒会誌」を発行しています。1年間の生徒会活動、学習活動、部活動などに加え、行事についての作文、写真、教職員から卒業生への言葉などが掲載されています。

昨日29日(月)の昼休みに、今年度の生徒会誌の編集委員が集まり、印刷会社から上がってきた「ゲラ刷り」の校正作業について、3年生の伊藤妃奈さんを中心に打合せを行っていました。(下の写真)

生徒会室には過去のものや寄贈された他校の生徒会誌が保存されています。現在のものはA5判で印刷会社に発注していますが、恵山中学校が誕生した当初のものは題名や体裁、内容が現在とは異なります。生徒会誌第1号の題名は「響力」(B5判)、第2号は「伸展」(A4判)、第3号は「大志」(A4判)で、印刷は校内の印刷機で行われていたようです。第4号、第5号は残念ながら保存されておらず、第6号は現在の「燈臺」(A4判)という題名になり、印刷会社へ発注する形で現在まで続いています。今年度はNo,19になります。3月の卒業式前に皆さんのお手元に届く予定です。

防災教育を行いました(能登半島地震を受けて)

1月1日の能登半島地震を受けて、本校ではあらためて地震を中心とした防災教育を1月25日(木)に行いました。

本校では2学期に地震を想定した避難訓練を行いましたが、休み時間の抜き打ちの形で実施したところ、生徒の動きや教職員の指示などでさまざまな課題が浮き彫りとなりました。そこで、3学期の冬季間という設定で、あらためて防災教育を行う予定をしていたところ、偶然ですが1月1日の大きな地震と災害が起こったため、期せずしてタイムリーな防災教育となってしまいました。

1月25日は能登半島地震発生時に撮影された数種類の動画を大型ディスプレイや個々のタブレットで視聴し、地震が起こった時にどうするかを個別やグループで考えました。学校だより225号にも掲載しましたが、今回の地震のように自宅にいる時に自分たちがどうするか、「自分事」としてとらえ考えることが大切だと感じました。また、これも偶然ですが、防災教育を行った25日に恵山支所の職員が来校して、避難所のための災害備蓄品を追加して備蓄用物置に入れる作業を行いました。(下の写真) これらの備蓄品を使うことがないよう祈るばかりです。